[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第13回)

アップルはスコープ2削減で進捗優先

再エネ調達は評判、ペースも検討を

2025年7月22日

サステナビリティコンサルティング第2部

吉國 利啓

RECOMMEND

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第9回)

スコープ3で多くの企業に重要となるカテゴリ11 販売した製品の使用による排出を算定

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第10回)

金融機関、投資家が算定するカテゴリ15 お金の流れで脱炭素を加速

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第11回)

効果的に削減するための戦略 排出量の「ホットスポット」を特定する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第12回)

優先的に削減を進めたいスコープ2 再エネ調達の手法を理解する

[連載]スコープ3で始める企業の新標準 炭素会計入門(第14回)

スコープ3カテゴリ1の削減戦略 一次データを活用して排出削減

*本稿は、『日経ESG』2025年1月号(発行:日経BP)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

前回に続き、スコープ2の削減戦略について説明していく。スコープ2、つまり外部から購入する電気などの使用に伴う間接的な温室効果ガス排出は、供給契約の切り替えなどにより削減できる。再生可能エネルギー由来の電力の導入が一般的だ。

「追加性」ある再エネを重視

再エネ調達の際に考慮すべき観点として、前回はコストや価格変動などを中心に解説したが、外部からの「評判」も重要な要素だ。評判には再エネ電力の発電と消費のタイミングを一致させる「同時同量」や、地域への経済効果・雇用創出効果などをもたらす地域貢献性など様々な側面があり、多種多様な再エネメニューが提供されている。電力を調達する立場としては、評判の中でもどの側面を重視するか検討した上で、効果的な再エネ調達を行いたい。

その評判の中でも、国際的に重視されているのが、「追加性」という概念だ。これは、新たな再エネ設備の増加を促す効果があることを表す。企業が単に再エネを利用するだけでなく、社会全体に再エネが普及することへの貢献を求める考え方だ。

追加性のある再エネとしては、自社の敷地に再エネ発電設備を自ら新設してその電力を利用する「自家発電」や発電事業者が再エネ発電設備を設置して長期契約を結ぶ「オンサイトPPA」、敷地外に設置した太陽光発電パネルで発電した電力を系統経由で事業者から調達する「オフサイトPPA」などが挙げられる。小売り電力メニューの中にも、新設する太陽光発電設備からの再エネ電力のみを供給するものなど、追加性を有するものがある。一方、同じ再エネでも、日本の大規模水力発電は運転開始から年数がたっているものが多く、追加性は低いとされている。

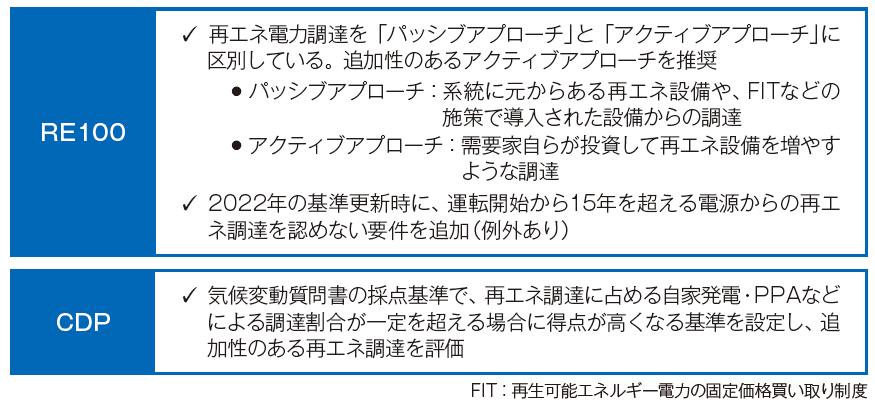

追加性のある再エネの調達は、多くの投資家や国際イニシアチブが重視しており、企業が調達を考える際 に考慮すべき重要な要素となっている。例えば、企業が自社で使用する電力の100%を自然エネルギーで賄うことを目的とした国際イニシアチブ「RE100」は、需要家である企業が自ら投資を行い、再エネ設備を増やすような調達を「アクティブアプローチ」として推奨している。

同様に、企業などによる環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営するCDPも追加性のある再エネ調達を評価している。CDPでは企業に対して毎年、回答を要請する「気候変動質問書」の採点基準に、全ての再エネ調達に占める自家発電・PPAなどの割合が一定を超える場合、得点が高くなる基準を採用している。先進的な企業は既にこうした要請に対応し、自家発電やPPAを中心とした追加性のある再エネ調達を進めている。

一般に、追加性のある再エネのみで自社の電力全てを賄うことは難しい。だが、投資家やステークホルダーから高い評価を得るためにも、まずは部分的な活用を検討したい。なお近年、同時同量についても国際的な注目度が高まっている。こうした動向にも注意を払う必要がある。

主要なイニシアティブは追加性を重視

企業の脱炭素を推進する主要な国際イニシアチブは、社会全体で再エネを普及させることを目的に、再エネ設備の導入増に貢献する「追加性」のある電力調達を推奨している

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

量を確保か、質を重視か

前回紹介したように、再エネの調達戦略を構築するには、「調達目標の設定」「調達ポートフォリオの検討」「調達ペースの検討」の順に検討するのが有効だ。国・地域、拠点ごとに調達手法を検討したら、次は調達ペースを検討しよう。

再エネの調達手法はそれぞれ、「初期コスト・ランニングコスト」だけでなく、「価格変動リスク」「調達容易性」「評判(追加性、同時同量性、地域貢献)」などの観点で異なる特徴を持つ。調達手法ごとに一長一短があるため、企業が何を重視するか次第で、適した再エネ調達のポートフォリオやペースは変わる。

足元のスコープ2削減量を重視する場合は、まずは調達が容易な小売りメニューや証書を採用して再エネ比率を高め、その後、時間をかけて追加性がある自家発電やPPAに切り替える戦略が考えられる。

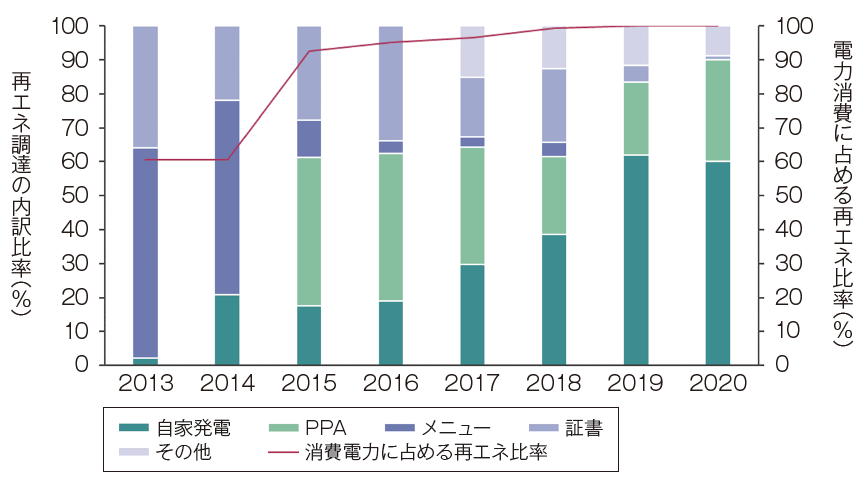

実際、先進的な再エネ調達を行う米アップルは、当初は証書や小売り電力メニューを活用しながら調達量を確保し、早期に消費電力に占める再エネ比率を100%付近にまで高めた。その後、再エネ比率を維持したまま証書や小売りメニューの割合を減らし、徐々に自家発電やPPAの割合を増やすことで、対外的な評価の向上を図っている。当初はスコープ2の削減量・再エネ調達量を重視し、後ほど質を高める戦略である。

一方で、短期的な削減量よりも対外的に評価が高い取り組みを重視するなら、追加性がある自家発電やPPAを少量から着実に導入していく戦略が有効だろう。

ただし、進捗度の観点に留意する必要がある。再エネは手法によってはすぐに調達し、即座にスコープ2排出量に反映できる。そのため、削減目標年の直前まで再エネ調達を行わず、最後に帳尻を合わせるという方法も選択可能である。しかし、最後に帳尻を合わせる方法は、削減の進捗率が時間進捗率対比で悪くなる。そのため、企業にパリ協定と科学に基づく温室効果ガス削減目標(SBT)の設定を求めるSBTイニシアチブ(SBTi)やCDPなどからの評価は良くない。再エネ調達の質・量ともに配慮しながら、企業として重視する要素や優先順位を検討し、自社の調達戦略を策定していこう。

アップルの再エネ電力調達

アップルは、証書や小売り電力メニューを活用しながら再エネ電力の調達量を確保し始め、その後、徐々に自家発電やPPAの割合を増やして対外的な評価の向上を図っている

出所:アップル公開情報より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp