循環型経済(サーキュラーエコノミー)に対応した化学物質管理が求められる自動車産業 車両設計・廃車管理に関するEUの新たな規則案

2024年1月

サステナビリティコンサルティング第2部

堀 千珠

後藤 嘉孝

1. はじめに

ヨーロッパでは毎年、600万台以上の車両が使用を終えて廃車となっており、これらの車両が適切に回収されずに廃棄・輸出されることは、銅や希土類永久磁石(REPM)などの貴重な資源の損失や、EU内外の環境汚染につながるおそれがある。こうした中、EU内では現在、廃車に関する主な規制として、関連業者が廃車回収・処理の施設およびシステムを構築するために必要な措置を講じることを定めた廃車(End-of Life Vehicles、ELV)指令(2000/53/EC)*1や、再使用(reuse)、再利用(recycle)、再生(recovery)の可能性に関する自動車の型式認証(type-approval)について定めた3R型式認証指令(2005/64/EC)*2が設けられている。

しかし、欧州委員会(EC)が2019年以降にグリーンディール政策を推し進める中で、2020年3月に発表された新循環型経済行動計画(COM (2020) 98 final)*3では、より循環的なビジネスモデルの促進や、素材別のリサイクル率の設定を推進していく観点から、自動車の設計段階から廃車処理を見越した対策が実施できるよう、既存の規制を見直す方針が打ち出された。その後、廃車指令と3R型式認証指令を統合して置き換える方向で検討が進められ、ECが2023年7月に「車両設計および廃車の管理に関する循環性要件」についての新たな規則案(COM (2023) 451 final)*4を公表するに至った。この規則案は、2023年12月に議会審議前の意見(feedback)受付期間が終了し、今後、EUの閣僚理事会と欧州議会において、立法に向けた審議が行われる予定である。従来の規制が、各国における国内法制定を経て効力を持つことになる「指令」であるのに対し、新たな規制は、加盟国の国内法として制定し直されることなく、全ての加盟国で直接適用される「規則」として準備が進められており、その強制力は強まることになる。

使用されるプラスチックの25%以上を再生プラスチックとすることや、新たに販売される車両に部品の安全な取り出し方や交換に関するデジタル情報を備えた「循環車両パスポート」を付けることなどが盛り込まれた、この新たな規則案(以下、新規則案)は、わが国の主要輸出産業の1つである自動車産業の事業戦略にも影響を及ぼすと予想される。本稿では、新規則案について説明するとともに、事業者が新規則案の施行に向けて対応すべき化学物質管理上の課題について考察することとする。

2. 新規則案の内容

新規則案の対象となる車両の種類は、発効時点では一般的な四輪乗用車や貨物自動車(車両カテゴリーM1、N1)に限られるが、発効から60カ月後には現行のELV指令の対象外である大型車両や二輪バイク・軽四輪車等(同M2、M3、N2、N3、O、L3e、L4e、L5e、L6e、L7e)についても、規制の一部(例:拡大生産者責任や廃車の回収に関連する条項)が適用されることになる。

新規則案の特徴は、車両の設計から市場への投入、使用済の最終処理に至るまで、車両のライフサイクルにおける全ての段階をカバーしていることで、その内容は広範囲にわたる。主なポイントは、①循環型設計の促進、②リサイクル目標の設定、③拡大生産者責任の適用、④廃車処理の改善、⑤廃車の「行方不明」防止、の5つであり、新規則ではこれらについて、主な関係者(製造業者、輸入業者・販売業者、認可廃車処理施設、欧州委員会・加盟国)が対応すべき各種規定を設けている。

(1)製造業者が対応すべき主な事項

新規則案では、製造業者(自動車メーカー)に対し、主に前述の①~③のポイントを踏まえ、循環型設計への対応、リサイクル目標の達成、拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility、EPR)への対応、に関する対応を求めている。その概要は、図表1のとおりである。

図表1 製造業者の対応事項に関する主な規定

| 項目 | 規定内容 | 条項 |

|---|---|---|

| 循環型設計 への対応 |

再利用に適する特定の部品・コンポーネント等の取り外しを妨げないよう車両を設計する | 第7条1 |

| 新しい車種ごとに循環性戦略を作成する | 第9条1 | |

| 以下の材料のリサイクル含有割合を当局に申告する (ネオジム、ジスプロシウム、プラセオジム、テルビウム、サマリウム、電気自動車用モーターの永久磁石中のホウ素、アルミニウム・マグネシウムおよびその合金、鋼) |

第10条1 | |

| 廃棄物管理業者や修理・メンテナンス業者に対し、EV電池や部品・コンポーネント等の安全な交換・取り外しのための情報を提供する | 第11条1 | |

| 部品・コンポーネント等のラベル表示を行う | 第12条1 | |

| 新たに販売される車両に循環車両パスポートを付け、第11条に記載された部品情報等を電子媒体で無償提供する | 第13条1-2 | |

| リサイクル 目標の達成 |

型式認証される車両について、以下の条件を満たすように製造する (a)最低でも質量85%まで再使用または再利用可能 (b)最低でも質量95%まで再使用または再生可能 |

第4条1 |

| 型式認証される車両につき、使用されるプラスチックの25%以上を再生プラスチックとし、そのうちさらに25%を廃車由来のものとする | 第6条1 | |

| 拡大生産者 責任への対応 |

廃車回収システムの構築に対する責任や、認可廃車処理施設が法に則り適切な処理を行えるよう支援する責任を負う | 第16条 |

| 廃車回収費用、スペア部品等の売上分を除いた廃車処理費用、廃車回収の啓発キャンペーン費用等への資金拠出を行う | 第20条1 |

出所:新規則案(COM (2023) 451 final)*4を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

循環型設計に関しては、EV電池や電気自動車用モーターの中のレアアースを含む多様な資源を回収しやすいよう、戦略的に再使用・再利用・再生を意識した設計、ラベル表示、情報提供を行うことなどが、製造業者に求められている。

また、製造業者自らも再使用・再利用・再生に取り組み、規則発効から72カ月後までに第4条1や第6条1の目標を達成する必要がある。なお、第6条には、リサイクル含有割合の申告が求められている第10条1の記載品目についても、今後リサイクル目標値の設定が検討される旨が記載されている。

さらに、製造業者には、拡大生産者責任の観点から、廃車処理の改善に資する廃車回収システムの構築等に対する貢献や資金拠出も求められている。

なお、自動車製造における化学物質の使用については、欧州の化学物質管理規制であるREACH規則*5、残留性有機汚染物質に関するPOPs規則*6、欧州バッテリー規則*7に定められた制限を適用する旨や、現行のELV指令で定められている鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの制限を継続する旨が、第5条に記載されている。これらの点に関しては、新規則案への移行に伴う実質的な変更はない。ただし、新規則案には、車両に使われている懸念物質の情報提供に関する措置や、廃車リサイクルの品質に悪影響を及ぼしうる懸念物質に対処するための追加措置の必要性について、欧州委員会が報告書をまとめるとの記載もあり(第55条)、これらの措置に関する新たな規定を設ける余地が中長期的に残されている。

(2)輸入業者、販売業者が対応すべき主な事項

新規則案では、EU内において初めて対象車両を商業目的で供給する事業者も「生産者」と定義しており、これに該当する輸入業者や販売業者も、製造業者と同様に(1)で述べた拡大生産者責任への対応を求められることになる。なお、拡大生産者責任への対応にあたっては、企業単位でなく、ほかの「生産者」(製造業者、輸入業者、販売業者)と「生産者責任組織(producer responsibility organization)」を設立することも認められている。

(3)認可廃車処理施設が対応すべき主な事項

認可廃車処理施設に対しては、前述した新規則案の5つのポイントのうち、主に④の廃車処理の改善に関する規定が設けられている。具体的には、廃車を破砕する前に、EV電池や電気自動車用モーターの中のレアアースといった価値のある部品・コンポーネント(下記参照)を取り外すことや(第27条3(c))、廃車およびその部品、コンポーネント、素材を包装廃棄物や電気・電子機器廃棄物と混合しないこと(第28条3)などが求められている。

<取り外し義務のある部品・コンポーネント>

電気自動車用電池、電気自動車用モーター、SLIバッテリー、エンジン、触媒コンバーター、ギアボックス、フロントガラス・ガラス製の後窓・側面窓、ホイール、タイヤ、ダッシュボード、音響・ナビゲーション等の情報娯楽システム、ヘッドライト(差動装置を含む)、ワイヤハーネス、バンパー、流体容器、熱交換機、10kgを超えるその他の単一材料の金属構成部品、10kgを超えるその他の単一材料プラスチック部品、電気・電子機器コンポーネント(電気自動車のインバーター、表面積が10cm2を超えるプリント回路基板、表面積が0.2m2を超える太陽光発電パネル、自動変速機のコントロールモジュール・バルブボックス)

出所:新規則案(COM (2023) 451 final)*4附属書VIIよりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

(4)欧州委員会・加盟国が対応すべき主な事項

新規則案では、欧州委員会および加盟国に対し、新規則案を運用する立場から、①循環型設計の促進、②リサイクル目標の設定、③拡大生産者責任の適用、④廃車処理の改善、⑤廃車の「行方不明」防止、の各項目に関する規定を設けている(図表2)。

図表2 欧州委員会・加盟国の対応事項に関する主な規定

| 項目 | 規定内容 | 条項 |

|---|---|---|

| 循環型設計の促進 | 【欧州委員会】車両の再使用・再利用・再生率の算定・検証方法を定めた法を施行する | 第4条3 |

| 【欧州委員会】循環車両パスポートの規則を定めた法を施行する | 第13条6 | |

| リサイクル 目標の設定 |

【加盟国】廃車処理において、下記の目標を達成できるようにする (a)毎年、バッテリーを除いた自動車の平均重量の最低95%を再使用または再生する (b)毎年、バッテリーを除いた自動車の平均重量の最低85%を再使用または再利用する |

第34条1 |

| 【加盟国】廃棄物管理業者に持ち込まれる廃車に含まれる年間プラスチック総重量の最低30%が再利用されるようにする | 第34条2 | |

| 拡大生産者 責任への対応 |

【加盟国】生産者による拡大生産者責任の履行を監視・検証する機関を定める | 第14条1 |

| 【加盟国】拡大生産者責任の履行状況に関する報告を受けるための生産者登録簿を作成する | 第17条1 | |

| 【加盟国】第16条に定める拡大生産者責任の履行に違反に対する効果的な罰則を定める | 第48条 | |

| 廃車処理の 改善 |

【加盟国】部品・コンポーネントの再使用等を促進するために必要なインセンティブを設ける | 第33条1 |

| 【加盟国】ポストシュレッダー技術で処理されない不活性廃棄物の埋め立てを禁止する。 | 第35条 | |

| 【加盟国】毎年、認可廃車処理業者の最低10%以上に対する検査を行う | 第46条2 | |

| 廃車の「行方不明」防止 | 【欧州委員会】新規則案の附属書Iに記載された廃車基準に合致する車両や、自国で走行可能でないと判断された車両の輸出を禁止する | 第38条3 |

| 【加盟国】欧州委員会の整備する車両情報の電子システム(MOVE-HUB)を自国の車両登録簿や道路適格性に関する電子システムと相互接続する | 第45条3 |

出所:新規則案(COM (2023) 451 final)*4を基にみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

これらのうち、特に注目されるのが、

- 車両の再使用・再利用・再生率の算定・検証方法を定めた法の施行

- 部品の安全な取り出し方や交換に関するデジタル情報を備えた「循環車両パスポート」に関する規則を定めた法の施行

- 欧州委員会の整備するMOVE-HUBと加盟国の電子システムの相互接続

といった、新たな仕組みづくりに関する規定である。こうした仕組みづくりは、新規則案が成立した後に、さまざまな議論を経て固まっていくことになるが、その影響は自動車産業を取り巻く幅広い事業者に及ぶと予想される。加盟国が拡大生産者責任の履行違反に対して効果的な罰則を定めるという点も、製造業者、輸入業者、販売業者にとっては留意すべき事項であるといえる。

このほか、欧州委員会や加盟国には、リサイクル処理できる台数を増やしたり、EU域外での廃車走行による環境汚染を防いだりする観点から、年間約350万台にものぼる、輸出や不法投棄などに伴う廃車の「行方不明」の防止に取り組んでいくことも求められている。

3. 自動車メーカーの直面する課題

欧州自動車工業会は、リサイクル材料の需給の不均衡や技術のギャップの存在を十分に調査していないことに懸念を示しており*8、新規則案に対応していくことは、自動車メーカーにとって容易ではないものと予想される。特に「型式認証される車両につき、使用されるプラスチックの25%以上を再生プラスチックとし、そのうちさらに25%を廃車由来のものとする」という新規則案第6条1の目標はかなり野心的なもので、その実現に向けて自動車メーカーは頭を悩ませることになるだろう。主な課題としては、以下の2点が挙げられる。

課題1:法規制に対応した化学物質管理

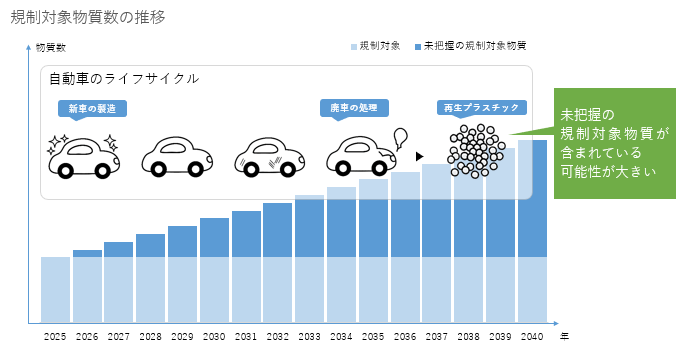

1点目の課題は、自動車に含まれる化学物質の管理の強化である。自動車由来の再生プラスチックに含まれる化学物質が、新車の発売当時は「適法」であった場合でも、再生材として利用される時点では「規制対象」とされている可能性がある(図表3)。

図表3 自動車のライフサイクルと規制対象物質数のイメージ図

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

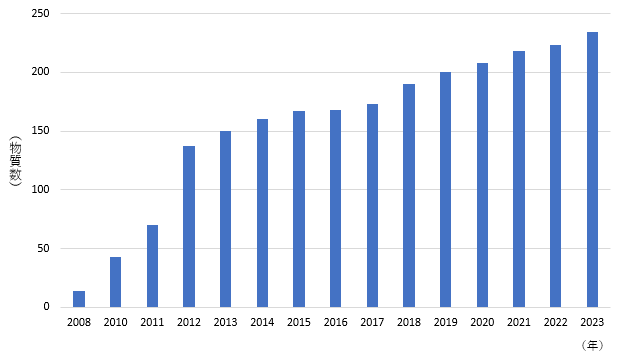

たとえば、EUにおいて、高懸念物質(Substances of Very High Concern、SVHC)と呼ばれる物質は法順守のために、リサイクル材料であっても含有の確認が必要となる。SVHCは2024年1月現在で234物質あるが(図表4)、「持続可能な化学物質戦略*9」に基づく化学物質管理規制の強化のもとで、今後も年間10物質程度追加されることが想定され、10年を超える自動車の寿命が終わるまでには、SVHCだけでも100物質以上の“未把握の規制対象物質”が存在し、再生材利用時の課題になると見込まれる。PFASと呼ばれる10,000種類以上の有機フッ素化合物の規制も検討されており、実際には“未把握の規制対象物質”はさらに多くなる可能性が高い。

図表4 EUにおける高懸念物質(SVHC)数の推移

出所:欧州化学品庁(ECHA)公開資料*10を基に、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

課題2:再生プラスチックのコストおよび供給安定性

2点目の課題は、再生プラスチックのコストおよび供給安定性である。新規則案第6条1の目標達成に向けて、自動車メーカーには廃車からのプラスチックの回収がこれまで以上に求められる。特に破砕機(シュレッダー)で処理され、金属等の選別・回収が行われた後、最終的に残る自動車シュレッダーダスト(Automobile Shredder Residue、ASR)からは、さらなるプラスチック回収の余地がある。しかしながら、ASRに含まれるプラスチックは、取り扱いコストが高いため、解体業者や破砕業者の回収に対するインセンティブが低いことが指摘されている*11。新規則案ではASRのマテリアルリサイクル技術(Post Shredder Technology、PST:廃プラスチックをプラスチック製品の原料として再利用する技術等を指す)を経ない廃棄物の埋め立てを禁止する条項(35条)も加わっており、これも今後、リサイクルコストの低下を妨げる要因となりかねない。

加えて、再生プラスチックには性能劣化、塗装片、臭いなどの問題もあり、自動車メーカーによる低価格で良質な再生プラスチックの安定調達が早期に実現するとは見込みにくい。

4. 自動車メーカーの課題解決に向けたアプローチ ―化学物質管理の観点から―

課題2の解決に向けては、自動車メーカーだけでなく、自動車の流通業者や廃棄物管理業者を含めたサプライチェーン全体での取り組みや加盟国の支援が求められることとなるが、ここでは、コンプライアンスなどの観点から差し当たり単独で先行検討すべき、課題1 の“未把握の規制対象物質”に対応するための3つのアプローチを示すこととしたい。

アプローチ1:規制対象外の物質に関する情報伝達

第1の方法は、事前に規制対象物質以外についても幅広く情報伝達をしていくことである。EUのエコデザイン規則案*12では、非常に広い「懸念物質」の定義を採用し、この懸念物質をデジタル製品パスポートで伝達することを検討している。自動車の分野でもエコデザイン規則案と同じ懸念物質の定義が採用されていることから、EUでは循環車両パスポートにおいて規制対象以外の懸念物質も予め情報を伝達していくアプローチが進められていくと考えられる。

<エコデザイン規則案における「懸念物質」の定義>

第2条 定義

(28) 「懸念物質」とは、以下の物質を意味する。

-

(a)規則 (EC) No 1907/2006の第57 条に定める基準を満たし、第59 条(1)に従って特定されている物質(SVHC)

-

(b)CLP規則 附属書類VIのパート3 で、以下の有害性クラスまたは有害性カテゴリーのいずれかに分類される物質

- 発がん性カテゴリー1 および2

- 生殖細胞変異原性カテゴリー1 および2

- 生殖毒性カテゴリー1 および2

[規則 (EC) No 1272/2008が以下の有害性クラスを含んだ場合には、立法手続きの過程で追加:

難分解性、高蓄積性、毒性(Persistent, Bioaccumulative, Toxic: PBT)

非常に難分解性および非常に高蓄積性(very Persistent very Bioaccumulative: vPvB)

難分解性、移動性および毒性(Persistent, Mobile and Toxic: PMT)

非常に難分解性で非常に移動性(very Persistent very Mobile: vPvM)

内分泌撹乱(Endocrine disruption)] - 呼吸器感作性カテゴリー1

- 皮膚感作性カテゴリー1

- 水生環境カテゴリー1~4 に対する慢性有害性

- オゾン層への有害性

- 特定標的器官毒性 - 反復暴露カテゴリー1 および2

- 特定標的器官毒性 - 単回暴露カテゴリー1 および2

-

(c)懸念物質が存在する製品中の材料の再使用およびリサイクルに悪影響を及ぼす物質

出所:エコデザイン規則案*12よりみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

アプローチ2:情報を遡及して確認できる仕組みづくり

第2の方法は、デジタル技術を用いて、過去にトレースバックできる仕組みを構築しておくことであろう。日本ではChemical Management Platform(CMP)*13において検討が行われており、ブロックチェーンを活用して、秘匿性を担保しつつ、効率的に製品含有化学物質情報の提供を行う仕組みの検討が行われている。こうした仕組みを用い、今後の規制の変化に応じて、自動車に含まれる化学物質の情報を提供するアプローチも検討する余地があろう。

アプローチ3:「安全で持続可能な物質」の使用

第3の方法は、「安全で持続可能な物質」のみを使用していくことである。EUでは、安全で持続可能な設計(Safe and Sustainable by Design、SSbD)の化学物質の基準について検討が進められている。SSbDは、いずれ規制される可能性がある懸念物質とは反対に「将来的に規制される可能性が低い物質」ということができるだろう。SSbDと評価された材料を使用すれば、循環車両パスポートやCMP等を通じた情報伝達の必要性が低くなり、将来的な規制対応コストを削減することができる(SSbDの詳細は、「化学物質と材料の『安全で持続可能な設計(SSbD)』を検討する」(『月刊化学物質管理』2023年8月号)を参照)。

以上、3つのアプローチを紹介したが、別の年代の自動車や他のメーカーの自動車が連続的にまとめて廃車処理されている現状を考えると、アプローチ1、2における再生材の情報伝達・把握は一筋縄ではいかないだろう。この点については、フランスの自動車大手ルノーグループが2022年10月に、循環型経済に特化した新会社(The Future is Neutral)を設立し、自社の使用済自動車から新車を製造する「クローズドループ・リサイクル」の実現を目指して廃棄物管理業者との連携を図っており、こうした取り組みが今後の鍵となるだろう。アプローチ3についても、安全で持続可能と評価される物質が限られる中で、短期間での完全な移行は見込みにくいが、自動車関連メーカーは、EU内でのSSbD基準策定の動きを見極めながら、研究開発を進めていくことが重要と考えられる。

なお、廃プラスチックをプラスチック製品の原料として再利用する「マテリアルリサイクル」にコスト面や品質面の課題がある中で、廃プラスチックを化学的に分解して他の化学物質に転換する「ケミカルリサイクル」の活用も、自動車メーカーが今後、廃車部品を利用するうえでの選択肢の1つとして期待される。

5. おわりに

欧州委員会は、新規則案の実施は「製造段階での長期的なエネルギー節減、輸入原材料への依存度の低下、持続可能な循環型ビジネスモデルの促進*14」につながり、2035年までに540万トンの素材(プラスチック、鋼、アルミニウム、銅など)や、350トンのレアアースの再使用や再利用が見込める*15としている。また、部品・コンポーネント等を取り外しやすくする規定を車両の設計・処理段階で設けることで、価値のある資源が活用されずに破砕されてしまうのを防ぐ効果を期待している。

しかし、使用されるプラスチックの25%以上を再生原料とするという新規則案第6条1の目標は、かなり野心的なものといえる。 その達成に向けた取り組みはいわば壮大な実験であり、日本の自動車メーカー等も今後、欧州委員会による再使用・再利用・再生率の算定・検証方法の設定や循環車両パスポートの整備に向けた動きを注視しつつ、対策を講じていく必要があろう。

注

-

*1

-

*23R型式認証指令(2005/64/EC)

なお、再使用(reuse)は同じ目的での利用、再利用(recycle)は廃車部品等の流用、再生(recovery)は熱エネルギー回収を含む廃車部品等の再生利用を指す。 -

*3

-

*4

-

*5

-

*6

-

*7

-

*8

-

*9

-

*10

-

*11経済産業省 産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルWG 中央環境審議会循環型社会部会自動車リサイクル専門委員会 第50回合同会議資料(2020年9月30日付)(PDF/2,120KB)

-

*12

-

*13

-

*14

-

*15

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp