*本稿は、『月刊化学物質管理』2023年8月号(発行:情報機構)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

1. はじめに

EU持続可能な化学物質戦略(CSS)では、EUの化学物質政策の新しい長期ビジョンとして「グリーン化とデジタル化の達成など社会へ最大限に貢献する方法で化学物質を生産及び使用しながら、また地球と現在や未来の世代への危害を回避しながら、有害物質のない環境を目指す。これは、EUの産業は安全で持続可能な設計(SSbD: Safe and Sustainable by Design)の化学物質の生産及び使用において世界的な競争力を持つことを想定している。」と述べている。化学物質と材料の設計段階において、持続可能性の側面を組み込むことは、EUの新しい長期ビジョンの達成に向けた主要施策の1つと言ってよいだろう。持続可能な化学物質と材料の評価にあたっては、安全性、リサイクル性、環境への影響(CO2・エネルギー削減等)など、様々な要素の考慮が必要となる。本稿では、SSbDの考え方及び具体的な評価のアプローチ、業界の反応、今後の動向について概説する。

2. EU持続可能な化学物質戦略

2020年10月14日に欧州委員会から「EU持続可能な化学物質戦略(Chemicals Strategy for Sustainability-Towards a Toxic-Free Environment-」が公表された。EU持続可能な化学物質戦略におけるアクションプランでは、「安全で持続可能な設計の化学物質の促進(2.1.1)」において触れられている。欧州では「安全で持続可能な設計の化学物質」への移行を導く最先端企業や科学技術の潜在的能力があるが、経済的・技術的障害により、多くの有害物質の代替は予想されたペースよりも進んでいないという課題認識のもと、安全で持続可能な設計(SSbD)の化学物質の製造や使用の「推進・奨励」を活用した規制手段が必要としている。特に、事業者に対して懸念物質(人や環境に対する慢性毒性だけでなく、サーキュラーエコノミーの観点から安全なリサイクルや高品質二次原材料を阻害する物質を含む)を代替するためのイノベーションを優先するよう奨励することが重要であると述べている。

上記の課題意識のもと、図表1に示すアクションプランが設定され、検討が行われている。

アクションプランのうち、特に「安全で持続可能な設計(SSbD)の化学物質のEU基準の策定」については、欧州委員会のシンクタンクである共同研究センター(Joint Research Centre; JRC)で基準策定に向けた検討が行われている。以降の章では、現在提案されている基準策定の最新状況について説明する。

図表1 EU持続可能な化学物質戦略におけるSSbDに関連するアクションプラン

| アクションプラン | スケジュール |

|---|---|

| 安全で持続可能な設計(SSbD)の化学物質のEU基準の策定 | 2022年 |

| EU全体に安全で持続可能にデザインされた化学物質に対する支援ネットワークを構築(セクター間およびバリューチェーン間での協力体制と情報共有を促進) | 2023年 |

| 安全で持続可能にデザインされた物質、材料、製品の、開発、商品化、展開、投入を確立(Horizon Europe、cohesion policy、LIFEプログラム、その他EUの資金調達・投資手段、官民パートナーシップの元で、特に中小企業を対象とした財政支援を通じて実現) 「安全で持続可能な設計」スキルのミスマッチや能力のギャップを明らかにし、様々なレベルにおける適切なスキルを確保 |

2021年~ |

| ステークホルダーと綿密に協力し、安全で持続可能な化学物質の生産に向けた産業の移行状況を把握するための主要業績評価指標(KPI)を確立 産業排出物に関する法規制が、現場でのリスク評価を義務付け、かつ高懸念物質の使用を制限することにより、EU産業界がより安全な化学物質を使用するように促進することを保証 |

2021年~ |

(出典)EU持続可能な化学物質戦略をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

3. SSbDのフレームワーク

2022年12月8日に「化学物質と材料に関する「安全で持続可能な設計(SSbD: safe and sustainable by design)の評価枠組の確立」と題する委員会勧告*1が発行された。当該附属書では、具体的に研究開発の段階において、SSbDを適用して代替物質を選択する際のフレームワーク(以降「SSbDフレームワーク」という)が示されている。また、今後の「安全で持続可能な設計(SSbD)の化学物質のEU基準の策定」に向けて、SSbDフレームワークの適用に関するワークショップが計3回行われている*2。以降では、附属書に記載されているSSbDフレームワーク及びJRCにおいて実施されたSSbDフレームワークの適用に関するケーススタディ*3を(以下「JRCのケーススタディ」という)をもとに、SSbDフレームワークの全体像と評価の手順を説明する。

3.1 SSbDフレームワークの全体像

附属書では、業界及び利害関係者がSSbDフレームワークの開発に協力するための一連の原則を定めている(図表2)。

SSbDフレームワークは、イノベーションプロセス全体を通じて、化学物質と材料の安全性と持続可能性の基準を評価し、定義するための一般的なアプローチであり、新規化学物質と材料の開発や既存の化学物質の再評価に応用できる。

SSbDフレームワークは以下の2つの実施事項で構成されている。

- (再)設計段階:SSbDをサポートするための指針となる設計原則が提案される。研究開発の初期の段階でSSbDが適用されているかを確認する。

- 安全性と持続可能性評価段階:問題の化学物質または材料の安全性と持続可能性が評価される開発の段階で、SSbDが適用されているかを確認する。より多くの情報が徐々に利用可能になるにつれて、評価を繰り返し実施する段階する。4ステップで評価するフレームワークが提唱されている。

図表2 SSbDフレームワークにおける原則

- 残念な代替を避けるために、安全を最優先するヒエラルキーを定義する

- 持続可能なR&Iを促進するための、化学物質及び材料の設計に関する「カットオフ」の基準の定義。これには、EU法令の定義と要件の範囲外のデータに基づく。

- 悪影響に関する利用可能なデータの最適な使用を確保する。

- サプライチェーン全体で行われたSSbDのアクションを伝達し、透明性と説明責任を高めるために、全ての関連データと非秘密データをFAIR形式(Findable(見つけられる)、Accessible(アクセスできる)、Interoperable(相互運用できる)、Reusable(再利用できる))で利用できるようにする。

(出典)SSbDフレームワークをもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

3.2 (再)設計段階

(再)設計段階で、安全性と持続可能性の評価結果が成功する可能性を最大化するために、考慮すべき原則(設計原則)を示している。ここで「設計」には、新しい化学物質や材料の分子設計、プロセスの設計、製品の設計が含まる。図表3は、非網羅的ではあるが、各種文献より取りまとめた設計原則である。つまり、この段階では具体的な評価手順や基準はないが、設計を行う際に、予め安全と持続可能性の要素を考慮することを推奨するものとなっている。

図表3 SSbDフレームワークにおける設計原則

| 設計原則 | 定義 | アクションの例 |

|---|---|---|

| 材料効率 |

|

|

| 有害な化学物質または材料の使用を最小限に抑える |

|

|

| エネルギー効率を考慮した設計 |

|

|

| 再生可能な資源の利用 |

|

|

| 有害物質の排出の防止と回避 |

|

|

| エンドオブライフのデザイン |

|

|

| ライフサイクル全体を考える |

|

|

(出典)SSbDフレームワークをもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

3. SSbDのフレームワーク(つづき)

3.3 安全性と持続可能性評価段階

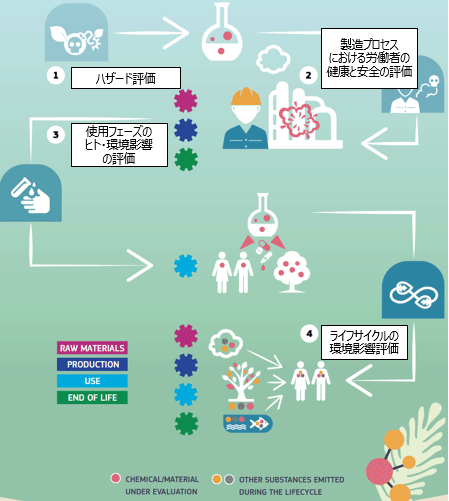

安全性と持続可能性評価段階は、以下の4ステップで実施される(図表4)。なお、5ステップとして、SSbDフレームワークには現段階では示されていないが、ワークショップにおいてJRCが児童労働、強制労働、公正な報酬、労働時間、現地雇用、先住民族の権利、消費者との責任のあるコミュニケーション、重要な原材料(Critical Raw Material)などの「社会経済的な持続可能性影響評価」の方法を現在作成中である旨の説明が行われており、今後具体的な評価のフレームワークが公表されると考えられる。

- ステップ1:ハザード評価

- ステップ2:製造プロセスにおける労働者の健康と安全の評価

- ステップ3:使用フェーズのヒト・環境影響の評価

- ステップ4:ライフサイクルの環境影響評価

JRCのケーススタディ*3では、食品接触材料として「ガラス瓶の金属キャップの下に置かれたプラスチックライナーで作られた封止材ガスケット」における非フタル酸系可塑剤についてSSbDの評価が行われている。具体的な評価対象物質は以下の通りであり、フタル酸系可塑剤であるDEHPは参照物質として使用されている。

図表4 安全性と持続可能性評価段階における評価ステップ

(出典)Infographic SAFE AND SUSTAINABLE BY DESIGN CHEMICALS AND MATERIALS*4をもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズが一部仮訳

図表5 JRCのケーススタディでにおける評価対象物質

| 物質名 | 略称 | CASRN® |

|---|---|---|

| Di(2-ethyl hexyl)Phthalate | DEHP | 117-81-7 |

| Acetyl Tributyl citrate | ATBC | 77-90-7 |

| Di(2-ethylhexyl)adipate | DEHA | 103-23-1 |

| Di(2-ethylhexyl)terephthalate | DEHT | 6422-86-2 |

| Di(isononyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate | DINCH | 166412-78-8 |

| Epoxidized soybean oil | ESBO | 8013-07-8 |

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

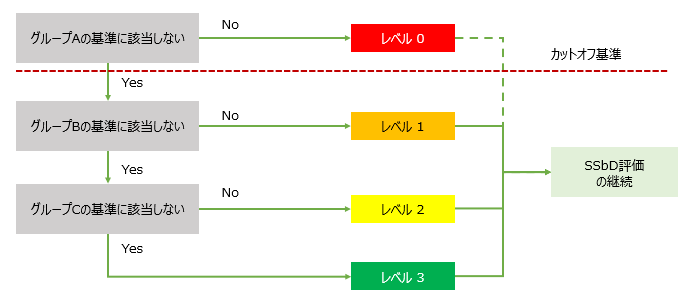

ステップ1:ハザード評価

このステップでは、既存の利用可能なデータを使用してハザード評価が行われる。SSbDにおけるハザード評価の基準はCLP規則((EC)No 1272/2008)に基づくGHS分類が利用され、図表6に示すグループ1~3に分けて評価が行われる。

図表6 ハザード評価におけるグループ

| グループ | 健康有害性 | 環境有害性 | 物理化学的危険性 |

|---|---|---|---|

| グループA ※SVHCの基準 |

発がん性:区分1A、1B 生殖細胞変異原性:区分1A、1B 生殖毒性:区分1A、1B 内分泌かく乱作用(ヒト健康):区分1 呼吸器感作性:区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分1(疫毒性、神経毒性を含む) |

PBT/vPvB PMT/vPvM 内分泌かく乱作用 (環境):区分1 |

|

| グループB (ただしグループAは含まない) |

皮膚感作性:区分1 発がん性:区分2 生殖細胞変異原性:区分2 生殖毒性:区分2 特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分1、2 内分泌かく乱作用(ヒト健康):区分2 |

オゾン層への有害性水生環境有害性 長期(慢性) 内分泌かく乱作用(環境):区分2 |

|

| グループC (グループA、B以外) |

急性毒性 皮膚腐食性/刺激性 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 誤えん有害性:区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分3 |

水生環境有害性 短期(急性) | 物理化学的危険性のいずれかの区分に該当 |

(出典)SSbDフレームワークをもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

ここでJRCのケーススタディ*3においては、図表7に示す方法でスコアを付与しており、グループAをカットオフ基準としている。つまり、グループAに該当する危険有害性(SVHCの基準)を持つ物質については、SSbDとは見なされず、ステップ2以降の評価に進めないとなる。これに対して、業界からは、有用な物質(例えばバイオベースの酵素は呼吸器感作性に該当する場合がある)について、特定の用途において安全性が証明できる化学物質/材料が除外されてしまうリスクがあるというコメントが行われている。

また、SSbDの評価は、通常研究開発の段階で行われることが予想され、その場合にはGHS分類に基づく評価を実施できるだけのデータが十分に利用できるかが懸念される。これについて、新しいアプローチ方法(NAM)と呼ばれる非動物試験による安全性評価(invitro試験、QSAR、リードアクロス等)の利用が推奨されている。実際にケーススタディにおいても、情報が不足しているデータについて、QSARによる推計を行い、データギャップを補完している。

図表7 ハザード評価におけるスコアの考え方

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

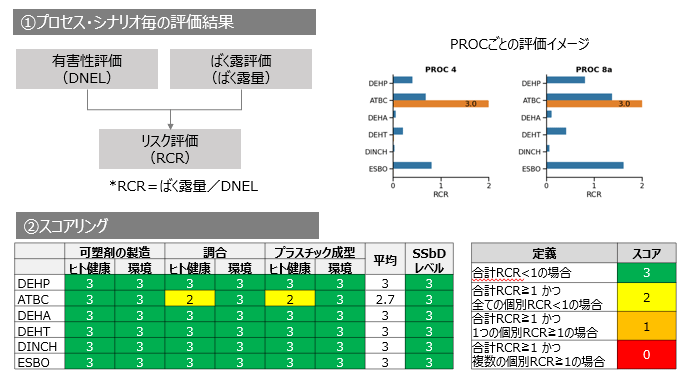

ステップ2:製造プロセスにおける労働者の健康と安全の評価

この段階では、化学物質または材料の製造及び加工中における労働者の安全と健康に関する評価が行われる。まず①プロセス・シナリオ毎に化学物質の物理化学的危険性や有害性、作業条件、リスク管理措置(換気、個人用保護具の使用等)の状況を評価する。JRCのケーススタディでは、欧州における化学物質の安全性評価及び報告のためのツールであるChesar*5を用いて行われている。有害性情報はREACH登録情報*6から収集され、またばく露評価はChesarにおいて実装されているECETOC TRAを用いて行われている。想定される作業(プロセスカテゴリ(PROC))について、導出無毒性量(DNEL)と実際のばく露量を比較し、リスク判定比(RCR:Risk Characterisation Ratio)を算出する。

次に、プロセス・シナリオ毎におけるRCRの値に応じて各物質のスコアリングが行われる(図表8)。

図表8 製造プロセスにおける労働者の健康と安全の評価におけるスコアの考え方

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

ステップ3:使用フェーズのヒト・環境影響の評価

このステップでは、化学物質または材料の使用中におけるヒトの健康及び環境への影響の評価が行われる。

JRCのケーススタディでは、ガスケットの使用における食品を介した可塑剤の摂取による最終消費者の安全性を評価した。各物質の耐容一日摂取量(TDI)及びガスケットから食品への移行及び環境からの摂取を考慮した摂取量を比較し、ステップ2と同様にリスク判定比(RCR)とスコアリングが行われている(図表9)。

図表9 使用フェーズのヒト・環境影響の評価におけるスコアの考え方

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

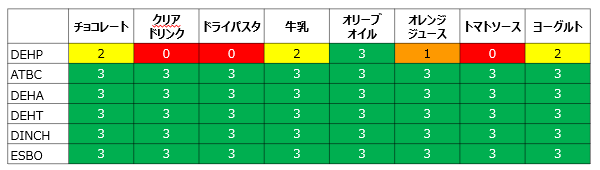

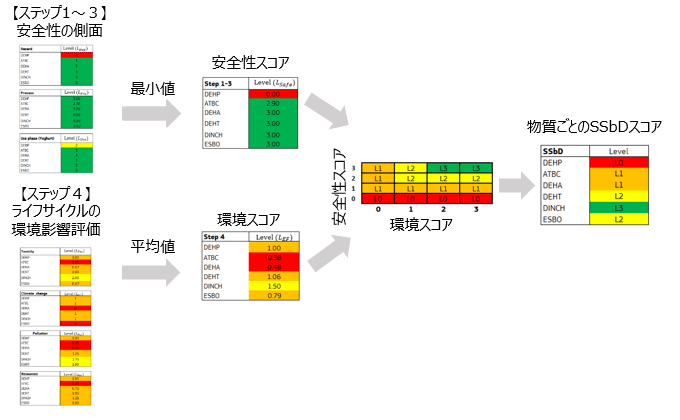

ステップ4:ライフサイクルの環境影響評価

このステップでは、バリューチェーン全体の環境への影響に焦点を当てて、該当する化学物質または材料の環境の側面における持続可能性の評価が行われる。

対象となる化学物質または材料の環境持続可能性を評価するために、ライフサイクル全体をカバーする機能ベースのLCAを実施する必要がある。新しい化学物質または材料がいくつかの可能性のある用途を持つ場合、またはいくつかの生産ルートを使用して生産できる場合は、それぞれの生産、使用、及びその寿命の終わりを考慮して、異なるLCAを行う必要があるとしている。現在のLCAの実践ではまだ十分にカバーされていない他の側面は、その目的のために開発できる可能性のある指標を使用して、ケースバイケースで評価する必要があるかもしれない。

ライフサイクルの環境影響評価において考慮すべき16項目が挙げられている(図表10)。製品のライフサイクル環境性能の評価には、EUにおける環境フットプリント影響評価法*7の使用が推奨されており、ツールや関連データも利用可能*8となっている。

図表10 ライフサイクルの環境影響評価において考慮すべき16項目

| 環境側面 | 対象 | 指標 | LCIAの推奨方式 |

|---|---|---|---|

| 毒性 | ヒト毒性、がんへの影響 | ヒトへの毒性比較単位(CTUh) | USEtox 2.1モデル |

| ヒト毒性、非がん性影響 | ヒトへの毒性比較単位(CTUh) | USEtox 2.1モデル | |

| 生態毒性(淡水) | 生態系への毒性比較単位(CTUe) | USEtox 2.1モデル | |

| 気候変動 | 気候変動 | 地球温暖化係数(GWP100, kg CO2 eq) | 地球温暖化係数(GWP) |

| 汚染 | オゾン層破壊 | オゾン層破壊係数(ODP)(kg CFC-11 eq) | 世界気象機関(WMO)のODPに基づく無限時間範囲のEDIPモデル |

| 粒子状物質/無機吸入性物質 | PM2.5へのばく露に伴う人の健康への影響(疾病発生率) | 国連環境計画(UNEP)のPM model | |

| 電離放射線、人の健康 | ヒトにおけるU235ばく露量(kBq U235) | Dreicerらによって開発されたヒト健康影響モデル | |

| 光化学的オゾン生成 | 対流圏オゾン濃度増加量(kg NMVOC eq) | LOTOS-EUROS | |

| 酸性化 | 超過累積値(mol H+ eq) | 超過累積額 | |

| 富栄養化(陸生) | 超過累計(mol N eq) | 超過累積額 | |

| 富栄養化(淡水) | 淡水・コンパートメントに到達する栄養素の割合(P, kg P eq) | EUTRENDモデル | |

| 富栄養化(海洋) | 海海洋・コンパートメントに到達する栄養素の割合(N, kg N eq) | EUTRENDモデル | |

| 資源利用 | 土地利用 |

土壌品質指標 (生物生産、耐浸食性、機械ろ過、地下水補充)、無次元 |

LANCAモデル及びLANCA CFによる土壌品質指標 |

| 水使用量 | 水(ユーザー)剥奪の可能性(剥奪加重水消費量) | WATER REMAINING(AWARE)モデル | |

| 資源利用、鉱物・金属 | 非生物資源の枯渇(kg Sb eq) | CML | |

| 資源利用、エネルギー輸送 | 非生物資源の枯渇-化石燃料(MJ) | CML |

(出典)SSbDフレームワークをもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

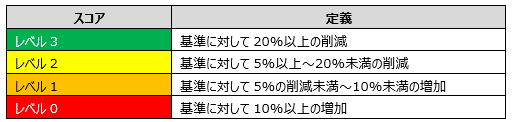

JRCのケーススタディでは、各環境影響について、DEHPを基準物質として、レベル0~3の4段階のスコアリングを行っている(図表11、図表12)。

図表11 使用フェーズのヒト・環境影響の評価におけるスコアの考え方

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

図表12 ライフサイクルの環境影響評価におけるスコアリングの例

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

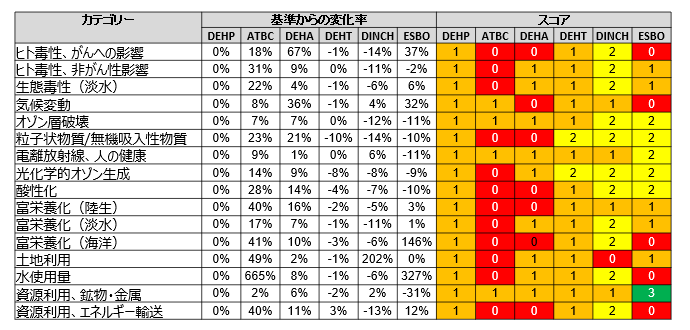

各カテゴリーについて、Caldeira et al.(2022)*9は、各影響カテゴリグループのレベルを決定するための集計が提案されており、化学物質の安全性の観点では最低のスコアを、持続可能性の評価は平均のスコアが採用されている(図表13)。ただし、どのカテゴリーを優先するかなどの重みづけの考え方は検討が行われているところである。

図表13 物質毎のSSbDスコアリングの例

(出典)JRCのケーススタディ*3をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

4. 業界・企業の対応

欧州化学工業連盟(Cefic)は、2021年10月に「SSbD:欧州の化学産業におけるイノベーションと成長の促進」*10、2022年4月に「SSbD:革新の力」*11の報告書を発行するなど、SSbDのルールメイキングに積極的に関与している。

また、EUの研究開発プロジェクトであるHORIZONEUROPEのIRISS project*12において、2022年6月からSSbDの設計のプロジェクトが進められている。IRISSprojectは、欧州の研究機関、業界団体(Cefic、TextileETP(繊維関連)、CLEPA(自動車部品関連)など)が参画しており、SSbDのケーススタディの実施やステークホルダーの連携促進、スキル開発・教育など、EU持続可能な化学物質戦略で挙げられたアクションプランに対する取り組みが行われている。

また、企業からのSSbDフレームワークに対するフィードバックとして、BASFによる情報通信技術関連製品のハロゲンフリー難燃剤(ハロゲンフリー)、Novozymeによる繊維産業で綿糸や織物の精練に使用される酵素(ペクチン酸リアーゼ)のケーススタディが行われている*3。

また、本稿では詳細は省略するが、関連のある動向として、2018年にWBCSDが公表した「Chemical Industry Methodology for Portfolio Sustainability Assessments(PSA)」がある。PSAは化学系企業が持続可能な製品ポートフォリオを目指すために、一貫性のある評価手法である。Solvey*13、Sika*14、クラレ1*15、などが採用しており、Ceficは当該手法とSSbDとの関連について言及*10している。また、BASF*16は当該手法を発展させ、SSbDフレームワークを考慮したサステナビリティ評価手法「TripleS」を2023年6月に公開している。

5. 企業への影響

EU持続可能な化学物質戦略で挙げられたアクションプランの「安全で持続可能な化学物質の生産に向けた産業の移行状況を把握するための主要業績評価指標(KPI)を確立」についても、並行して検討が行われている。EUは、2023年2月に「EU化学物質戦略の進捗状況を測定するための指標」に関する報告書*17を公表した。

当該報告書では、既存の評価指標を維持することを推奨し、また新しくSSbDを踏まえた指標が提案されている(図表14)。

SSbDに関する指標は、企業のサステナビリティの情報開示や製品のサステナビリティ情報の伝達において活用される可能性があり、筆者は2つのシナリオを想定する。

1つ目は、企業サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive; CSRD)*18及びEUタクソノミー*19への活用である。CSRD とはEUのサステナビリティ開示規制であり、2023年1月5日に発効している。今後、企業におけるサステナビリティの情報開示の項目として、例えば「安全で持続可能な化学物質(SSbD)と評価された製品の割合」などの項目が設定される可能性があるだろう。また、EUタクソノミーはどのような経済活動(化学品の製造、水素製造など)がグリーン(environmentally sustainable)であるかを定義し、グリーンウォッシュの回避及びグリーンな活動に投資を呼び込むものである。今後SSbDと評価された物質を使用することがEUタクソノミーの適格要件(=グリーンな活動)となる可能性があるだろう。

2つ目は、EUエコデザイン規則*20におけるデジタルプロダクトパスポート(DPP)への活用である。エコデザイン規則によって、今後は指定された製品(繊維、化学品ほか)についてデジタルプロダクトパスポート(DPP)によるサステナビリティ情報の伝達が必須となる。その際に、SSbDの評価に関する情報の伝達が必要となる可能性がある。例えば製品の中でも特に規制強化が進んでいる「繊維」については、2022年3月に公表された「持続可能な繊維戦略」*21において、「デジタルプロダクトパスポート」を導入が予定されており、「繊維製品中の有害物質に対処する際に安全で持続可能な設計(SSbD)基準を導入し、業界が繊維製品に使用される懸念物質をできる限り代替するか、その他の方法で懸念物質を最小限に抑えることを支援する」と述べていることから、繊維中の化学物質についてSSbDの該当可否を情報伝達することになる可能性がある。

図表14 EU化学物質戦略の進捗状況を測定するための指標

| 分類 | 指標 |

|---|---|

| 既存の指標 |

|

| 提案された新しい指標 |

|

(出典)「EU化学物質戦略の進捗状況を測定するための指標」に関する報告書*17をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが仮訳

6. SSbD基準策定のスケジュール

EUのSSbDに関するホームページ*22において、今後のSSbDの基準策定までのスケジュールが示されている(図表15)。また、現在SSbDフレームワークに関する2年間のテスト期間となっている。テスト段階では、利害関係者から、①研究開発プログラム及び政策におけるSSbDフレームワークの推進活動、②ケーススタディを用いたテストによるSSbDフレームワークの実現可能性と適用可能性に関するフィードバックを募集*23している。

図表15 SSbD基準策定のスケジュール

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 2023年5月~6月 | SSbDフレームワークに対するフィードバックの収集 |

| 2023年冬 | 収集したフィードバックに関するワークショップ |

| 2024年春 | ガイダンスレポートv1の発行 |

| 2024年5月~6月 | ガイダンスレポートv1に対するフィードバックの収集 |

| 2024年秋 | 収集したフィードバックに関するワークショップ |

| 2024年冬 | ガイダンスレポートv2の発行 |

| 2025年 | 枠組の見直し |

(出典)SSbDに関するホームページ*22をもとにみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

7. おわりに

EUでは、今まさに、SSbDのルールメイキングが行われているところである。SSbDの基準は、今後企業の製品や業績を評価する指標としても活用されることが想定され、欧州にバリューチェーンを持つ企業は、今後策定されるSSbDの基準が実際のビジネスや開示に少なからず影響する可能性がある。現在、SSbD評価に対する2年間のケーススタディが行われているところであり、ルールメイキングに関わっていくことが非常に重要な時期となっているので、日本の事業者からのケーススタディの提出も期待したい。筆者もSSbDの評価方法の支援に携わることを考えている。

参考文献

-

*1

-

*23rd SSbD Stakeholder workshop

1日目:https://www.youtube.com/watch?v=OcGydn2wyE0

2日目:https://www.youtube.com/watch?v=SKTrtKrAr6Y -

*3

-

*4

-

*5Chesarは、企業が化学物質安全性評価(CSA)を実施し、化学物質安全性報告書(CSR)とサプライチェーンでのコミュニケーション用の暴露シナリオ(ES)を準備できるようにするために、欧州化学品庁(ECHA)によって開発されたアプリケーション

https://chesar.echa.europa.eu/ -

*6

-

*7

-

*8

-

*9

-

*10Cefic (2021) "SAFE AND SUSTAINABLE BY DESIGN: BOOSTING INNOVATION AND GROWTH WITHIN THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY"

(PDF/3,600KB) -

*11Cefic (2022) "SAFE AND SUSTAINABLE BY DESIGN: BOOSTING INNOVATION AND GROWTH WITHIN THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY"

(PDF/13,100KB) -

*12

-

*13

-

*14

-

*15

-

*16

-

*17

-

*18

-

*19

-

*20

-

*21

-

*22

-

*23

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp