1. 発災後の「移動」の重要性

2024年の元旦に発生した能登半島地震から1年以上が経過した。本地震による総死者数は515人(令和7年1月28日時点公表)であり、そのうち災害関連死が261人と半数以上を占めている。災害関連死とは、災害による直接的な死ではなく、発災後の避難生活等が要因である死のことである。

本地震では、この災害関連死の数が2011年東日本大震災の後の災害において最も多くなっている。災害関連死を防ぐため、自宅や避難所よりも生活環境が整った福祉避難所や旅館・ホテル等への二次避難が進められたが、二次避難を躊躇う被災者も少なくなかった。その要因として、仕事の関係から居住地を離れることができないといった事情や住み慣れた土地を離れる不安によるもののほか、二次避難の輸送手段の確保に一時混乱が生じた1ことや、自家用車を持たない被災者が二次避難後に一時的に自宅に戻る移動支援がない2こと等、発災後の「移動」に関するものも存在した。これらの「移動」に関する不安が取り除かれていれば、より二次避難が進んだ可能性がある。

発災後の移動においては、行政の支援である「公助」には限界があることから、被災者自身の「自助」や住民らの「共助」による対応も重要となる。しかし、災害時のためだけの自助や共助の仕組みを構築することは費用や作業負担からも難しい。さらに、被災者は目の前の状況への対応に手一杯となり、自ら移動するための災害時特有の新たなサービスの利用開始やアプリケーションのダウンロード等を行うに至るには時間を要することが予想される。

そのため、平常時で利用される地域移動の仕組みの中で、災害時の自助・共助による移動や避難に自然とつながる仕組みが構築されることが望ましい。本コラムでは、「平常時も」「災害時も」という「フェーズフリー」の考え方に着目し、「フェーズフリーな地域移動サービス」のあり方や有用性、平常時からの連携の必要性及び効果について述べる。

2. 「フェーズフリーな地域移動サービス」とは

「フェーズフリーな地域移動サービス」とは、平常時に住民が利用するタクシーの配車サービスやオンデマンドバスサービス等の地域移動のサービスを、災害時にも、平常時と同様の方法で住民が利用することができる仕組みのことである。つまり、災害発生後に、避難のためだけに新たなサービスの利用やアプリケーションのダウンロード等を行う必要がなく、日頃慣れ親しんだ仕組みの中で移動を行うことができる。ここで、筆者が考える、フェーズフリーな地域移動サービスの一例を以下に示す。

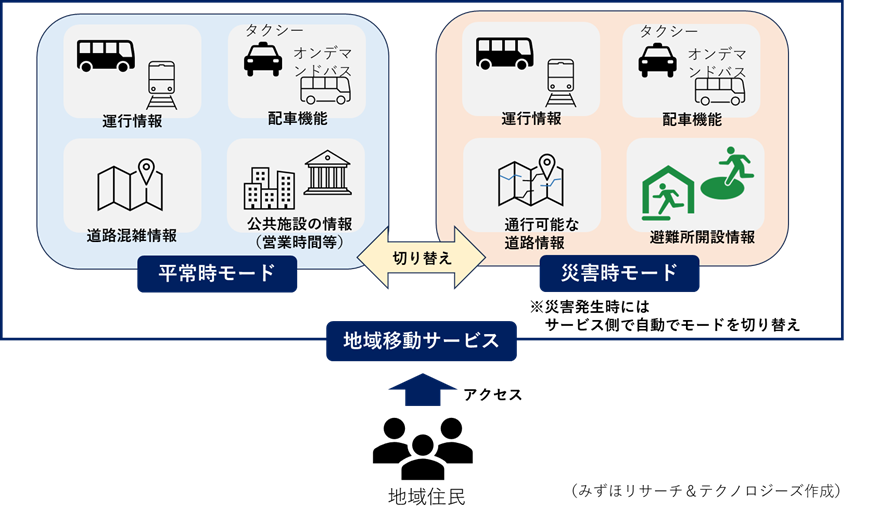

図 「フェーズフリーな地域移動サービス」の一例

平常時の地域移動サービスとしては、地域における移動の促進や交通空白地域の解消のため、公共交通の運行情報や道路の渋滞情報の提供機能、自転車シェアリングやカーシェアの予約、タクシーやオンデマンド交通の配車機能、公共施設等の営業時間や混雑状況等を提供する機能を有するものとする。

そして災害時には、この地域サービスが「災害時モード」に切り替わるが、利用者は災害時に初めて利用するサイトへのアクセスやアプリケーションのダウンロードを行うことなく、利用者が平常時に行う操作と変わらない形で、災害時特有の情報の確認や配車等を行えるものとする。

災害時特有の情報とは、運休する鉄道の代替手段として走行する代行バス、臨時バスの運行状況や通行可能な道路情報を表現した「通れるマップ」3、また開設されている避難所やその避難所の混雑状況等である。従来は、各交通事業者のホームページや自治体のホームページ、自治体が提供する防災アプリ上でそれぞれ提供され、被災者自ら検索してアクセスする必要があった情報を、「災害時モード」に切り替わったサービス上ではそれらの情報に容易にアクセスできるようにするものである。

このように、災害時にも、住民が平常時に利用するサービスと同様のサービスを利用できるような仕組み・サービスであれば、住民は災害時においても新たなサービスを利用する煩わしさがなく、平常時に行う方法と同様の方法で移動できることが期待される。

3. フェーズフリーな地域移動サービスの実装に向けた課題

ただし、フェーズフリーな地域移動サービスを実装するにあたっては、協力主体の幅広さが大きな課題である。

平常時も災害時も利用できるサービスを構築するためには、両フェーズのそれぞれに関係する主体との協力が不可欠である。平常時に地域移動サービスを提供するだけであれば、その地域移動サービスに関係する交通事業者と自治体における交通担当部局等が連携すればよいが、災害時の観点では、住民の安全確保や避難所運営等の災害対応を担う自治体の災害担当部局や警察・消防等に加え、災害時に利用できる道路に係る連携では道路担当部局や道路管理者、観光地における避難に係る連携では観光担当部局や観光に係る関係者等、幅広い主体が協力することになる。しかし、現状では「平常時の地域移動サービス」のための施策と「災害対応」のための施策は、それぞれで検討・対策が進められていることが多く、特に平常時から、災害時の求められる幅広い主体との間で社会課題を共有し、分野を横断して進められることは多くない。両フェーズに関係する主体からの協力を進めるためには、フェーズフリーな地域移動サービスが平常時及び災害時の各主体にもたらす効果を整理し、さらに、それらの効果を高めるための仕組みを検討することが求められる。

4. 平常時からの「連携」がもたらす効果

様々な協力主体を巻き込み「フェーズフリーな地域移動サービス」を構築し、その効果を高めるためには、平常時からの「連携」が重要であると考える。

例えば、地域移動サービスにおいて、配車アプリや自転車シェアリング等の機能を地域住民が利用すると、利用者の出発地や到着地等の移動履歴を示すデータが蓄積する。また、移動手段のリソース等の配置もデータとして管理される。一方、災害発生時、自治体の災害担当部局は、タクシーやオンデマンドバス等の利用可能な移動手段のリソース配置を関係主体との協力の元で把握を行いながら、住民の避難状況の把握や避難行動要支援者の支援等を行う必要があるが、人手不足や情報錯綜から、迅速な情報収集や情報を活用した支援に課題が残っている。

そこで、自治体の災害担当部局が地域移動サービスに対して単なる「災害情報の提供」を行う形ではなく、平常時から自治体が保有するシステムと地域移動サービスに係るシステム等と相互に「連携」しておくことで、災害時に自治体が迅速に住民の移動ニーズの把握や移動手段のリソース等の配置を確認することが可能となる。これにより、移動ニーズはあるが移動手段が不足している地域への避難バス・ヘリの派遣やそれに応じた物資輸送等の判断を迅速に行うことができる。

また、自治体の災害担当部局が、地域移動サービスと自治体の災害担当部局等が運用する被災者や避難所の管理運営を行う「被災者支援システム」を連携しておくことで、災害時に被災者の移動ニーズを加味した避難所の運用が可能となる。例えば、被災者の特性に応じた避難先の斡旋や、特定の避難所に被災者が集中しないように移動先の選定を行う等、避難所環境の向上を行うこともできる。これは、地域移動サービスとしても、災害時に行政から最新の災害情報や避難所情報等を取得できることで、より円滑かつ安全な移動先や経路を加味した移動サービスを提供することにつながる。

このように、平常時から地域移動サービスと自治体を中心とした災害時に求められる幅広い主体が「連携」を行うことができれば、人的・物資的リソースが少ない中においても災害対応力を強化することができるはずである。

5. むすび

令和6年能登半島地震は、地方の超高齢化社会の地域における交通インフラの重要性を浮き彫りにした。「平常時も」「災害時も」という「フェーズフリーな地域移動サービス」の観点は、地方における交通課題と災害時の課題を同時に解決する鍵となる。さらに、人口減少が加速する我が国においては、人的・物的リソースが限られているため、分野を横断した「連携」も不可欠となる。

我々は自然災害そのものの発生を防ぐことはできない。しかし、自助や共助により避難を支援する仕組みを事前に構築しておき、それらがさらに公助の力を強められるように連携体制を整えておくことで、被害を減少させることはできる。地域交通や災害対策等の各課題にそれぞれ取り組むことに加え、日常生活に根付いた仕組みが災害時に住民の命を守るインフラとすることを目的とし、地域全体、国全体として取り組む必要がある。

-

*1国土交通省「国土交通省における能登半島地震を踏まえた防災対策の推進」

https://www.bousai.go.jp/jishin/noto/taisaku_wg_02/pdf/siryo2_1_4.pdf(PDF/5,382KB) -

*2中日新聞「進まない2次避難 自治体間で呼びかけに温度差が生まれるわけ」

https://www.chunichi.co.jp/article/839481 -

*3国土交通省「災害時における通行可否の情報(通れるマップ)」

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/toorerumap/index.html

(CONTACT)