1. はじめに

厚生労働省は、2022年5月に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を公布し、「化学物質による労働災害防止のための新たな規制(以下、新規制)」を順次施行することとした。

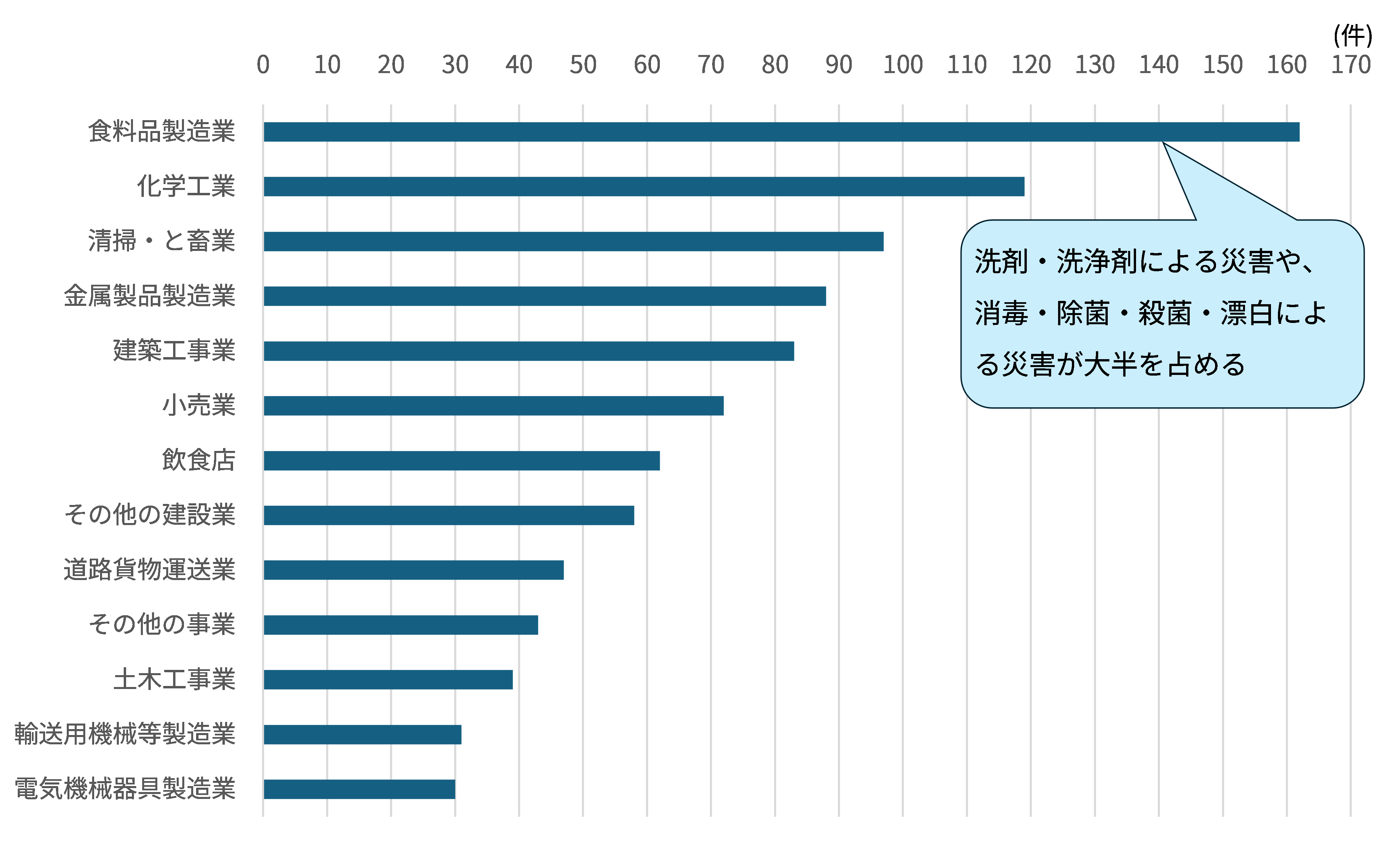

2024年11月に同省が公表した調査によると、2019~2021年に発生した1,229件におよぶ化学物質関連の労働災害のうち、件数が最も多かった業種は意外にも食料品製造業(162件)で、化学物質に最も身近な業種といえる2位の化学工業(119件)を大きく上回った(図表1)*1。また、飲食店についても62件と、比較的件数が多かった。化学工業では、業務上の重要性が高い化学物質の管理に対する意識が醸成されやすい一方、食料品製造業・飲食店では食品衛生に比べて化学物質管理に対する意識がやや低い傾向にあるとみられ、災害防止の観点から管理体制の強化が急がれるところである。そこで、本稿では、上記調査で上位を占める食料品製造業・飲食店に焦点を当て、これら業種の関係者が留意すべき新規制の主なポイントを改めて確認するとともに、2025年3月に厚生労働省が公表した業種別・作業別マニュアルおよび解説テキストを活用した対応を提案することとしたい。

図表1 化学物質関連の労働災害の業種別発生件数(2019~2021年)

出所:厚生労働省「化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果」をもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

2. 化学物質による労働災害防止のための新たな規制の主なポイント

新規制では、リスクアセスメントの実施が義務付けられている「リスクアセスメント対象物」以外の化学物質が原因で発生する休業4日以上の労働災害が多いことを踏まえ、同対象物を2026年4月までに約2,900物質へと拡大する方針が示された。ここでいうリスクアセスメントとは、事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定、を伴う一連のリスク評価を指す*2。また、化学物質のばく露を自律的に管理する体制の整備等が事業者に義務付けられることにもなった。新規制の内容は多岐にわたるが*3、このうち、食料品製造業・飲食店関係者が把握しておくべき主なポイントは、以下の3点である。

(1)化学物質管理者や保護具管理責任者の選任

2024年4月からリスクアセスメント対象物を取り扱う事業所に、化学物質管理者の選任が義務付けられた。食料品製造業・飲食店では、ほとんどの事業所で、洗浄剤、消毒剤、殺菌剤、アルコール製剤、殺虫剤、殺鼠剤、食品添加物、インク等が使用されることから、上記に該当するとみられる。化学物質を製造せず使用するのみの事業所では、化学物質管理者が専門的講習を修了する義務はないが、同管理者には、以下の事項について管理が求められる。

- ラベル表示・安全データシート(SDS)の確認による、リスクアセスメント対象物の使用状況の把握

- リスクアセスメントの推進・実施状況

- 化学物質のばく露を防止する措置の選択・実施

- 労働災害が発生した場合の対応や、その場合を想定した応急措置等の訓練の内容・計画の策定

- リスクアセスメント結果の記録作成・保存および労働者への周知

- 労働者に対する必要な教育の実施における計画の策定や教育効果の確認

また、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業所において、保護具着用管理責任者の選任も、2024年4月から義務付けられた。保護具着用管理責任者には、有効な保護具を選択したり、労働者の使用状況を管理したりすることが求められる。食料品製造業・飲食店においては、漂白剤、消毒剤として使われる次亜塩素酸ナトリウムや、油汚れ用洗剤に含まれる水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)が、保護具の使用を必要とする化学物質に該当することから、多くの事業所では、既に保護具着用管理責任者の選任が必要な状態にある。

(2)リスクアセスメントやリスク低減対策の実施

従来の労働安全衛生法では、すべての事業者に対し、リスクアセスメントを実施することが義務付けられるとともに、その結果に基づき、リスク低減対策を実施するよう努めることが求められていた。

さらに新規制では、2023年4月から、①代替物の使用、②排気・換気装置の設置、③作業方法の改善、④保護具の使用、等により、事業者が労働者のリスクアセスメント対象物へのばく露を最小限度にするよう求める規定が設けられた。また、リスクアセスメント対象物のうち、濃度基準値が設定されている化学物質(濃度基準設定物質)については、2024年4月から、事業者が労働者の屋内作業場でのばく露程度を基準以下とすることが義務付けられた。

労働安全衛生法における一連の規制は食料品製造業・飲食店にも適用され、事業者はリスクアセスメントやリスク低減対策の実施等につき、規定を遵守する必要がある。

(3)職長等に対する安全衛生教育の実施

2023年4月からは、すべての食料品製造業において、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者」に対する安全衛生教育が義務付けられることとなった。この教育は、労働安全衛生法第60条の規定に基づくもので、従来から指定されていた「うま味調味料製造業」と「動植物油脂製造業」以外の食料品製造業が対象業種に追加された。

3. 業種別・作業別マニュアルおよび解説テキストの活用を推奨

新規制の施行に伴い、法令遵守の観点から、食料品製造業では前項2(1)~(3)、飲食店では同(1)~(2)の初期対応が既に完了していると推察される。しかし、中小規模の事業所の比率が圧倒的に高いなかで、リスクアセスメントの実施に必要な知識を有する人材や、ばく露測定に伴う機器の購入費用・専門機関への外注費用等を確保するのは容易でなく、新規制への継続的な対応に伴う負担感は大きいとみられる。

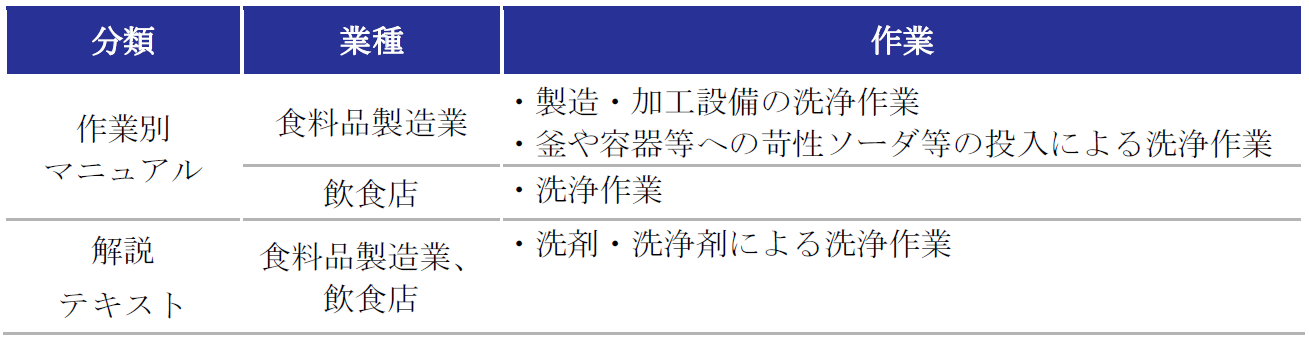

そこで、負担感を多少なりとも軽減する観点から活用を推奨したいのが、厚生労働省が2025年度初めにホームページで公開した業種別・作業別マニュアルおよび解説テキストである。これらは、労働災害が多い業種・作業についてまとめられたもので、食料品製造業・飲食店については、最も一般的な事例として、洗浄作業に関するマニュアルと解説テキストが紹介されている(図表2)*4。

図表2 食料品製造業・飲食店関連の作業別マニュアルおよび解説テキスト

出所:厚生労働省ホームページをもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

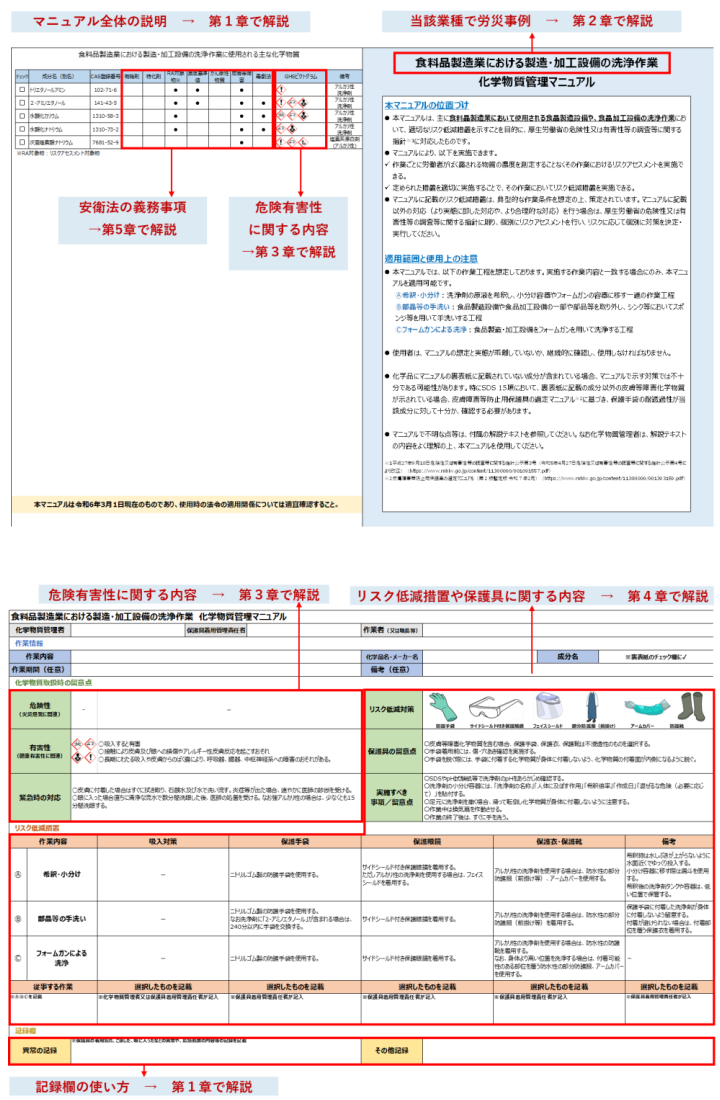

作業別マニュアルは該当作業を実施する際の確認表兼記入用紙として、解説テキストは該当作業のリスクアセスメントに関する基礎知識を習得するための資料として、相互に参照しながら活用されることを意図しており、食料品製造業・飲食店における化学物質管理の一助となる(図表3)。例えば、解説テキストには、「食品衛生法適合品」と表示された手袋であっても、労働安全衛生の観点からは化学防護手袋の規格に適合しているかを別途確認する必要がある等、食料品製造業・飲食店ならではの注意点が記載されている。手袋の不適切な使用により想定される労働災害と対策や、化学防護手袋の規格等についても紹介されており、特に化学物質管理者や保護具着用管理責任者には、ご一読をおすすめする。

図表3 作業別マニュアルと解説テキストの対応関係

出所:厚生労働省化学物質管理マニュアル解説テキスト「食料品製造業・飲食店での洗浄作業」3ページ

ただし、規制内容や対象物質は随時変更されるため、新規制のポータルサイト*5等から最新の関連情報をあわせて確認することが重要である。

さらに、企業・業界団体には、厚生労働省が公開しているマニュアルを参考にして、独自のマニュアル作成を検討することも提案したい。食料品製造業は数多くの業種で構成されており、製粉業や製油業等の装置産業から、そうざい製造業をはじめとする労働集約型業種まで、その内容は多岐にわたる。また、飲食店についても、テイクアウト・デリバリーサービスの提供有無や提供するメニュー等によって、現場での作業内容が異なる。企業は今後、新規制で求められている自律的な管理体制の強化を図る観点から、自社や業界の単位で、化学物質の使用実態や作業工程に沿ったマニュアルの作成に取り組んでいくことが重要になるだろう。大企業の場合は、自社単独での対応も想定されるが、中小企業の場合は、業界団体で専門家も交えた協議によってマニュアルを整備するのが効率的と考えられる。弊社でも、職場における化学物質規制の対応支援を手掛けており*6、必要に応じて活用を検討されたい。

-

*1化学物質の性状に関連の強い労働災害の分析結果(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001339306.pdf(PDF/1,671KB) -

*2リスクアセスメント(厚生労働省「職場のあんぜんサイト:安全衛生キーワード」)

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html -

*3労働安全衛生法の新たな化学物質規制-労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要-(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf(PDF/765KB) -

*4化学物質リスクアセスメントについて~業種・作業別マニュアルと解説テキスト~(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55176.html -

*5化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html -

*6(実績)職場における新たな化学物質規制対応支援/安全衛生教育法規制対象化学物質アラートサービス(みずほリサーチ&テクノロジーズ)

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2025-c0001/pdf/2025-c0001-PDF06.pdf(PDF/1,696KB)

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp