1. はじめに

グリーン・ディール政策を推進する欧州委員会は2020年10月に、「最も有害な化学物質(most harmful chemicals)」から人の健康と環境を保護し、毒性のない環境へと移行することを目指す、「持続可能性に向けた欧州化学品戦略(Chemical Strategy for Sustainability、以下、CSS*1)」を公表した。

CSSでは、多くの有機フッ素化合物(PFAS)等を含む、最も有害な化学物質について、以下の方針が示された。

① 物質の使用を必要不可欠とみなす「エッセンシャル・ユース(essential use)」の概念を域内の規制全般に取り入れる

② 必要不可欠ではない使用は段階的に廃止する

③ エッセンシャル・ユースの基準・原則を策定する

世界に目を転じると、1992年に多国間協定のモントリオール議定書*2で、オゾン層を破壊する化学物質について、独自のエッセンシャル・ユースの定義が示され、同物質の定義外での使用撤廃に成果をあげた事例がある。

欧州委員会の狙いは、この前例にならい、エッセンシャル・ユース以外での最も有害な化学物質の使用削減ペースを加速させることにある。一方で、後述する特定の基準を満たす場合にはエッセンシャル・ユースを容認することにより、化学物質の規制強化が健康・安全の確保やグリーン社会・デジタル社会への移行の妨げとならないよう、配慮も払っている。

こうしたなか、欧州委員会は数年間の議論を経て2024年4月に、「EU化学物質規制におけるエッセンシャル・ユースの概念に関する基準および原則を示す指針*3」(Guiding criteria and principles for the essential use concept in EU legislation dealing with chemicals [C(2024)1995 final]:以下、新指針)を公表し、エッセンシャル・ユースの内容をより具体的に示した。これにより、EU域内の政策文書において初めて、化学物質のエッセンシャル・ユースが定義づけられることとなった。新指針自体に法的な拘束力はないものの、その内容は、今後EUが域内で規制の調和を図りつつ、最も有害な化学物質の使用撤廃への道筋を立てていくうえで、有効なツールになると見込まれる。

本稿では、EU域内での規制強化が見込まれるPFAS等の化学物質を取り扱う事業者の間で特に強い関心を集めている新指針の内容について、解説することとする。

2. エッセンシャル・ユースの概念と判断の仕組み

新指針におけるエッセンシャル・ユースの概念は、「最も有害な物質のうち、必要不可欠でないものの段階的な廃止を加速し、必要不可欠なものについては、その代替のための時間を確保することによって、健康と環境の保護を強化すること」を目的として定められた。その内容は以下のとおりで、EUの各法律に明文化されて初めて法的拘束力を持つ。新指針の概念を取り込む際には、各法律の特殊性や技術的・経済的フィージビリティ評価に関する既存の規定に配慮を払うことが求められる。

次の2つの基準を満たす場合、最も有害な物質の使用は社会にとって不可欠である

1)健康・安全のために必要であるか、社会機能上重要であること

2)許容できる代替がないこと

上述の概念において示されている「最も有害な化学物質」や、社会にとって不可欠な使用である「エッセンシャル・ユースを判断するための2つの基準」は、以下のとおりである。

(1)最も有害な化学物質

新指針は、以下のうち1つ以上の有害性を有する物質を、最も有害な化学物質と位置付けている。このうち、「難分解性(残留性)・移動性・毒性、極めて高い難分解性(残留性)・移動性」については、今後の評価を経て、正式に対象物質とされる予定である。

- 発がん性:区分1A・1B

- 生殖細胞変異原性:区分1A・1B

- 生殖発生毒性:区分1A・1B

- 内分泌かく乱:区分1(ヒト健康)

- 内分泌かく乱:区分1(環境)

- 呼吸器感作性:区分1

- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(免疫毒性・神経毒性を含む):区分1

- 残留性・蓄積性・毒性、極めて高い残留性・極めて高い蓄積性[PBT/vPvB]

- 難分解性(残留性)・移動性・毒性、極めて高い難分解性(残留性)・移動性[PMT/vPvM]

- オゾン層への有害性:区分1

なお、EUにおける「安全で持続可能な化学物質(SSbD)」の評価においては、上記の有害性に該当する物質は「SSbDではない」と判断される方針で検討が進んでいる(SSbDの詳細は、「化学物質と材料の『安全で持続可能な設計(SSbD)』を検討する」(『月刊化学物質管理』2023年8月号*4)を参照)。

このほか、最も有害な化学物質は、別途検討が進められているEUエコデザイン規則*5における懸念物質の定義などとも整合性が図られていくと想定され、EUにおいては、その使用に対する規制が今後より厳しくなる可能性がある。

(2)エッセンシャル・ユースを判断するための2つの基準

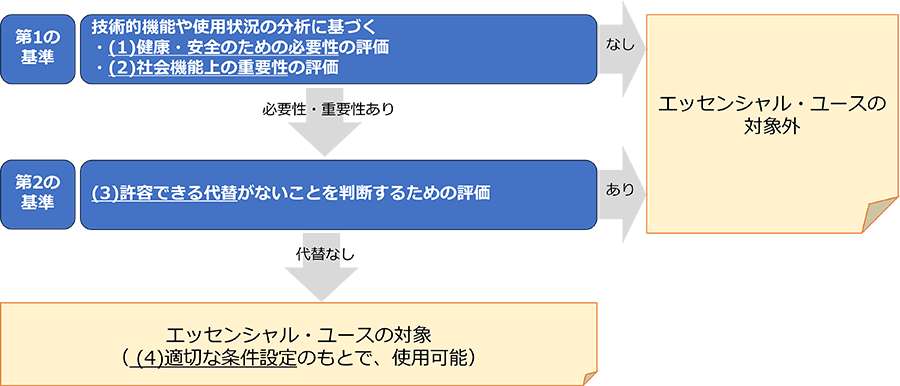

エッセンシャル・ユースを判断するうえでは、使用状況の評価(assessment of use)が重要となる。使用状況の評価は、以下の2つの基準で実施される。

【第1の基準】技術的機能(technical function)や使用状況(the context of use)の分析に基づく、健康・安全のための必要性や社会機能上の重要性を判断するための評価

【第2の基準】許容できる代替がないことを判断するための評価(alternatives assessment)

最も有害な化学物質は、2つの基準がともに満たされる場合のみ、例外的に使用が認められる(図表1)。

図表1 使用状況の評価

出所:EU化学物質規制におけるエッセンシャル・ユースの概念に関する基準および原則を示す指針*3より、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

図表1に示した、「(1)健康・安全のための必要性」、「(2)社会機能上の重要性」、「(3)許容できる代替」、の評価の具体的な判断基準や、使用を可能とする「(4)適切な条件設定」については、次項で詳しく述べることとする。

3. 評価の具体的な判断基準や適切な条件設定

新指針で示された、使用状況の評価のための具体的な判断基準や、使用を可能とする適切な条件設定の原則をまとめると、以下のとおりである。なお、判断基準については固定的でなく、今後、新たな有害情報、社会的課題、革新的な代替等の出現等に応じて、適切な時期に見直されるとのことである。

(1)健康・安全のための必要性

最も有害な化学物質の使用は、「その使用とその使用における物質の技術的機能」が新指針の附属書に例として示されるような特定の目的に必要である場合、健康・安全のために必要であるとみなされる。なお、新指針の附属書には、必要と判断される特定の目的の例に加えて、その具体的な内容も示されている(図表2)。

図表2 健康・安全のために必要とみなされる目的(例)

| 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 病気等の健康状態の予防・監視・治療 |

|

| 人・動物の生命と健康のための基本的条件の維持 |

|

| 健康の危機および緊急事態の管理 |

|

| 個人の安全の確保 |

|

| 公共の安全の確保 |

|

出所:図表1に同じ。

(2)社会機能上の重要性

最も有害な化学物質の使用は、新指針の附属書に例として示されるような特定の技術的機能を果たす場合に、社会機能上重要であるとみなされる。新指針の附属書には、社会機能上重要とされる特定の技術的機能の例に加えて、その具体的な内容も示されている(図表3)。

図表3 社会機能上重要であるとみなされる技術的機能(例)

| 技術的機能 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 社会機能維持のために必要な資源・サービスの提供 |

|

| 脅威に直面した際に防衛・安全を確保するためのインフラ・装備品等の提供 |

|

| 自然の危機や災害による社会的なリスク・影響の管理 |

|

| 自然環境の保護・回復 |

|

| 科学的研究開発の実施 |

|

| 文化遺産の保護 |

|

出所:図表1に同じ。

(3)許容できる代替

許容できる代替とは、社会的観点から以下の条件をともに満たす物質、材料、技術、行程、製品を指す。

<許容できる代替の条件>

- 期待されるサービスを十分に提供するものとして社会に受け入れられる機能・性能レベルを提供できる

- より安全である(ライフサイクル全体を通じて、人・動物の健康や環境に対する総合的な化学物質のリスクが、最も有害な化学物質に比べて低い)

代替の評価は、特定ユーザーによる使用だけでなく、市場レベルでの幅広い使用や社会的ニーズも踏まえて行うこととされている。新指針には、①同じ製品カテゴリーで既に販売されている、最も有害な化学物質を使用していない製品、②性能は最も有害な化学物質よりも低いものの、その水準が社会的観点から受け入れられる代替、 ③最も有害な化学物質が提供するのと同等の技術的機能や性能を提供する代替、が許容できる代替として検討しうる旨が記載されている。

なお、EU内の主な法律における代替の評価に関する記載をみると、水銀規則ではエッセンシャル・ユースを極めて限定的とする、実用可能(practicable)性に基づく評価基準が定められているのに対し、REACH規則、殺生物性製品規則、タクソノミー規則では、代替の「適切さ(suitability)」が評価基準とされており(図表4)、その表現のあいまいさが新指針の策定に繋がったとも考えられる。今後、各法律における既存の技術的・経済的フィージビリティ評価を「配慮」の名目で維持しつつ、どのような形で新指針を各法律に取り入れることになるのか、その検討の行方が注目される。

図表4 主なEU規則における代替評価や例外的な使用許可の実施状況

| EU規則 | 代替評価や例外的な使用許可の実施状況 |

|---|---|

| REACH規則 ((EC)No 1907/2006) *6 |

|

| 殺生物性製品規則 ((EU)No 528/2012) *7 |

|

| タクソノミー規則 ((EU)2020/852) *8 |

|

| 水銀規則 ((EU)2017/852) *9 |

|

出所:図表1に同じ。

(4)適切な条件設定

新指針は、最も有害な化学物質のエッセンシャル・ユースを認める場合、適切な条件を各法律に定めることを求めている。この条件設定の原則としては、以下の3点が記載されている。

<条件設定のための原則>

- 特に有害物質へのばく露に敏感な子供、妊婦、高齢者といった、影響を受けやすい人々のばく露を回避または最小化する観点から、製造・使用・廃棄・再利用を通じた人・動物へのばく露および環境への排出を最小化する

- 安全で持続可能な代替品のイノベーションと代替のためのインセンティブ(下記)を確保する

–代替への取り組みを確約し、代替の進捗を監視する条件(代替計画)

–制限や認可された用途からの適用除外には期限を設定 - サプライチェーン上の企業や消費者・廃棄物処理事業者が使用に関する情報を入手できるようにする

4. 想定されるPFAS規制への影響

規制強化に向けた近年の動きが顕著なPFASについては、他の分野に先駆けて、新指針の関連法への取り込みが検討されるとみられ、その動向が注目される。

2023年1月に公表されたREACH規則におけるPFAS制限提案は、約5,600件のコメントが寄せられたパブリックコンサルテーションを経て、現在、欧州化学品庁(ECHA)のリスク評価委員会(RAC)・社会経済性評価委員会(SEAC)において、コメントの検討が進められている(PFAS制限提案の詳細は、弊社レポート「欧州における永遠の化学物質『PFAS』の規制案」*10を参照)。その後、RAC・SEACの意見案の公表が予定されており、パブリックコンサルテーション結果に加え、新指針におけるエッセンシャル・ユースの定義を踏まえ、各用途・製品に対する猶予期間の修正等が行われることが想定される。

例えば、ネット・ゼロ関連産業(電池、水素等)や半導体関連産業における使用を前出の図表1に沿ってみると、「(2)社会機能上の重要性」があるとみなされる技術的機能のなかに「エネルギー変換・貯蔵・供給」や「デジタル・インフラ、技術、サービスの機能確保」が含まれることから(図表3参照)、上述の使用は第1の基準を満たすケースが多いとみられる。こうしたケースにおいて、「(3)許容できる代替」がないという第2の基準も満たせば、エッセンシャル・ユースが認められ、代替開発までに相応の規制猶予期間が設けられると想定される。実際に、欧州委員会が一部のEU議員に宛てた書簡の中で、フォン・デア・ライエン委員長が、EUのグリーン社会・デジタル社会への移行と戦略的自律に必要な使用につき、実行可能な代替案が提示されるまで規制を猶予する意向を伝えた、と言われている。

ただし、エッセンシャル・ユースは無条件で適用されるわけではなく、各法律において、前出の図表1の「(4)適切な条件設定」が行われる前提となっている。これを受け、ネット・ゼロ関連産業でフッ素樹脂を使用する場合や半導体関連産業でPFASを使用する場合には、その環境への排出を限りなく抑える措置が必要となるだろう。安全で持続可能な代替の開発を着実に進める努力が必要となる。

また、消費者や廃棄物処理事業者に対して、デジタル製品パスポート(DPP)等を用いて、PFASの使用状況や安全な廃棄方法について情報伝達する責務も発生する可能性がある。温室効果ガスの排出量をネット・ゼロとすることを目指すEUの主要15業界団体の連名による声明*11には、「適切な廃棄物管理に関する規制強化等により、環境への排出の最小化をしたうえで、フッ素樹脂の使用を認めていくべき」との記載があり、業界側もこの点を踏まえた対応を進めていると考えられる。

PFASの制限提案については、SEACの意見案が公表された後、再度パブリックコンサルテーションが行われる見込みであり、今後、企業にコメントを提出する機会が設けられる。各社は今般の新指針を踏まえ、自社のPFAS使用について、エッセンシャル・ユースを主張するロジックや使用条件を改めて整理しておくことが望ましいだろう。

5. 結び

現時点では、どの法律に、いつ、どのような形で、新指針の内容が取り入れられることになるのかは未定であり、最も有害な化学物質を取り扱う企業は今後、関係する各法律の検討状況を注意深く見守っていく必要があろう。

EUは、世界でも先進的な化学物質の規制の導入を進めることによって、域内の産業競争力を高めることを目指している。同地域での規制見直しによる影響は、EU域内企業やEUへの輸出企業のみにとどまらず、他地域の規制当局へも及び、日本を含む他の先進国の規制見直しへとつながる可能性もある。EUが最も有害な化学物質の使用を基本的に撤廃する方針のもとで化学物質管理規制の見直しを進めるなかで、日本企業は戦略的な対応を検討し、代替の研究開発やサプライチェーン上の情報伝達の仕組みの整備等を早めに進めていく必要があるだろう。

-

*1

-

*2

-

*3

-

*4「化学物質と材料の『安全で持続可能な設計(SSbD)』を検討する 」(『月刊化学物質管理』2023年8月号)

https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/contribution/2023/m0009-01.html -

*5

-

*6REACH規則((EC)No 1907/2006)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907 -

*7殺生物性製品規則((EU)No 528/2012)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj -

*8タクソノミー規則((EU)2020/852)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj -

*9水銀規則((EU)2017/852)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj -

*10「欧州における永遠の化学物質『PFAS』の規制案」(みずほリサーチ&テクノロジーズ、2023年2月)

https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/2023/pfas2302.html -

*11

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp