環境省が2023年度から運用している自然共生サイトの認定制度に、多くの企業の注目が集まっている。本制度は、民間の取組などによって生物多様性の保全が図られている区域を、環境省が自然共生サイトとして認定する制度である。現在は計184カ所が認定されており、そのうち企業が管理している区域が約6割を占める。2024年度の申請受付も既に始まっており*1、今後も多くの企業が認定を取得することが見込まれる。一方で、認定を取得した企業、または取得を検討している企業の中には、「自然共生サイトの認定を企業の財務上のメリットにつなげるのが難しい」という悩みも多いだろう。そこで本稿では、自然共生サイトの基本を整理し、企業が本制度をどのように企業価値に結びつけることができるかを論じる。

自然共生サイトの概要と背景

環境省が自然共生サイトの認定制度を開始した背景には、30by30(2030年までに陸域と海域の30%ずつを保護する)という目標がある。この目標は、2022年末の生物多様性条約COP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に含まれる国際目標であり、日本政府も国内目標に位置づけている。2021年時点の日本の保護面積割合は、陸域で20.5%、海域で13.3%であるため、目標達成に向けて保護面積を大幅に増やす必要がある。そこで環境省は、2021年頃からOECM(Other Effective area-based Conservation Measures: その他の効果的な地域ベースの保全措置)の制度化を検討し始めた*2。

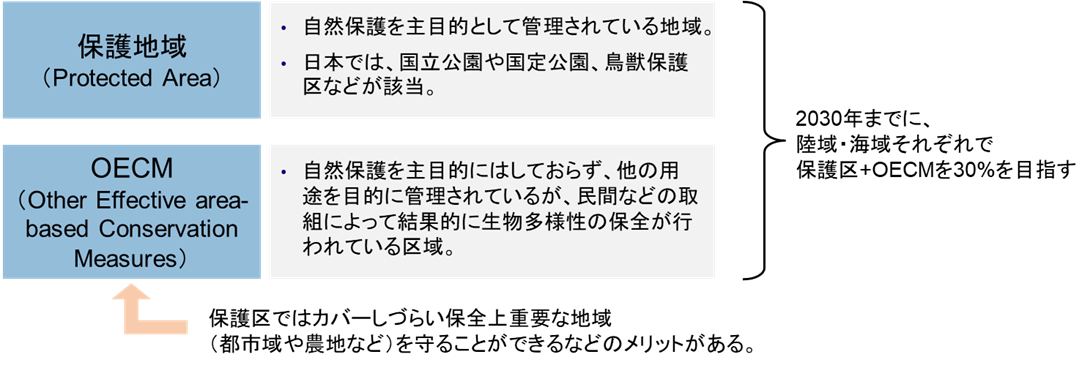

OECMとは、自然保護を主目的にはしていないが、民間などの取組によって結果的に生物多様性の保全が行われている区域のことを指す(図1)。企業の社有林や水源涵養林、工場緑地、ゴルフ場の緑地、ビオトープなど様々な場所がOECMに該当し得る。生物多様性条約では、OECMを国立公園などの保護地域(Protected Area)とともに30by30目標に組み込むことが認められている。

環境省はこのOECMを制度化して、自然共生サイトの認定制度を始めた。この制度では、企業やNGOなどの保全実施者が保全区域を申請し、環境省が認定基準と照らし合わせて自然共生サイトと認定する。認定基準は国際的なOECMの基準に倣って定められており、申請者はその区域が持つ生物多様性の価値やモニタリング計画を示す必要がある。認定された区域はOECMとして国際機関のデータベースに登録され、保護面積割合に組み込まれて生物多様性条約へと報告される。

以上の本制度の背景から、数値目標の達成手段という側面に注目が集まりがちであるが、OECMは保全上のメリットも大きいと言われている(図1)。国立公園などの既存の保護地域は山間部に偏って設定されており、都市域や農地などの保全上重要な場所をカバーできていないことが課題とされている*3。そこでOECMが、民間の取組などにより保全されているそれらの場所をカバーして、保護地域を補完する役割を担うことが期待されているのである。

図1 保護地域とOECMの概要

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

企業による自然共生サイトの登録状況

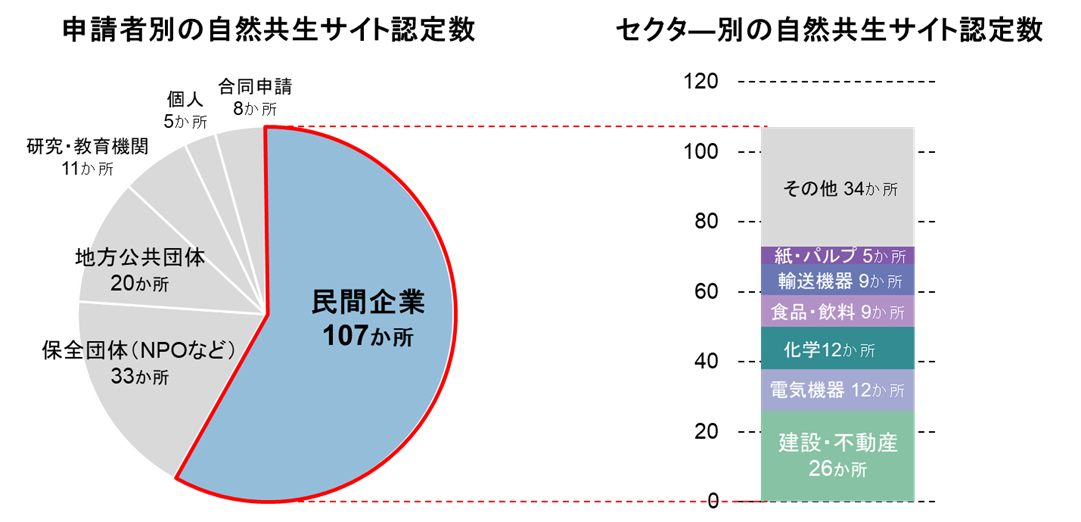

2023年度は前期と後期に分けて自然共生サイトの申請が行われ、計184か所が認定を取得した。制度開始当初は、2023年度中に100カ所の認定を目指していたことから、認定数だけでみれば想定を上回るスピードで取組が進んでいると言える。認定サイトが対象としている生態系は、森林、都市緑地、農地、藻場など様々である。認定サイトの認定主体としては、民間企業が最も多く、全体の6割を占める(図2)。セクター別では、建設・不動産や電気機器、化学、食品・飲料などで認定取得が進んでいる。これらのセクターでは、同業他社の動向を踏まえて、さらに登録が進む可能性もあるだろう。

図2 申請者別・セクター別の自然共生サイト認定数(2023年度認定分)*4

環境省資料をもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

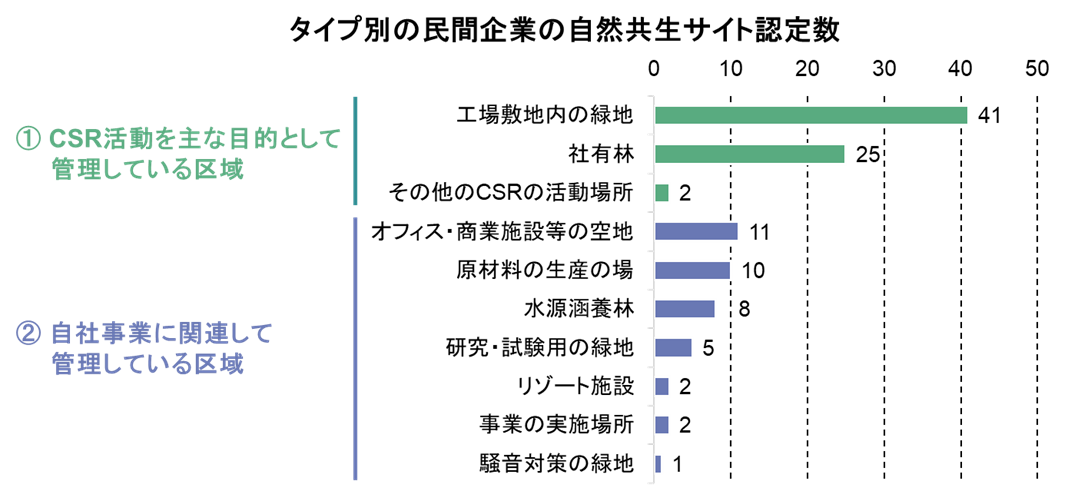

では、企業はどのような区域を自然共生サイトに登録しているのだろうか。大きく分けると、「①CSR活動を主な目的として管理している区域」と「②自社事業に関連して管理している区域」の2つある(図3)。①には工場敷地内の緑地や社有林などが該当し、化学や電子機器セクターなどが多く申請している。②には、建設・不動産セクターにおける自社保有施設の公開空地や研究用ビオトープなど、食品・飲料セクターにおける原材料の生産場所や水源涵養林などが該当する。各タイプの登録数を比較すると、工場敷地内の緑地や社有林などが多く登録されており、今後も同様の区域で認定取得が進むと考えられる。一方で、②に該当する区域も全体の4割程度を占めており、事業に関連する様々な区域にも認定取得のチャンスがあると言える。

図3 タイプ別の民間企業の自然共生サイト認定数(2023年度認定分)*5

環境省資料をもとに、みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

自然共生サイトをどう活用するか

企業は自然共生サイトの認定を取得することで、当該区域が生物多様性の価値を持ち、科学的な知見に基づく保全計画に沿って管理されている区域であることを示すことができ、他の保全区域と差別化を図ることができる。また、自社が30by30目標という国際目標に貢献していることを明示的に訴求することができる。

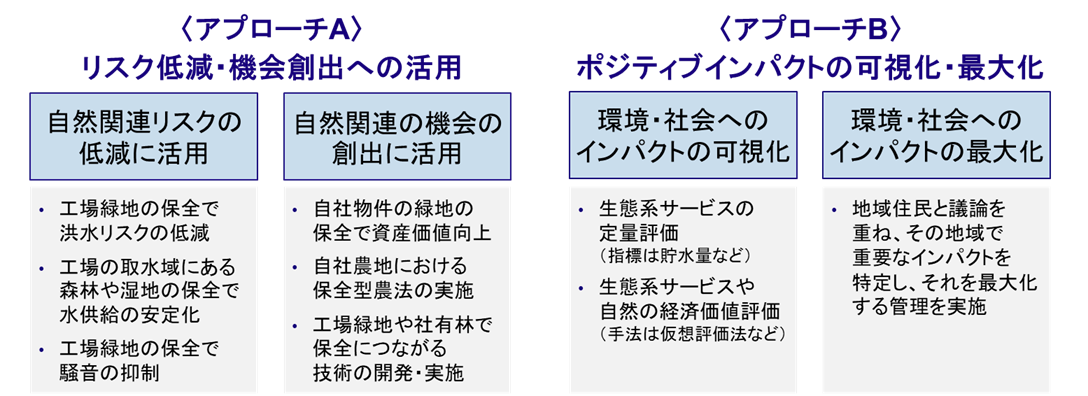

一方で、認定を取得しただけでは、企業価値の向上につながりにくい。特に「① CSR活動を主な目的として管理している区域」については、自社事業との関連性が強くないため、企業価値に結びつけにくい。そのため、認定取得後に企業価値の向上につながるような管理アプローチを検討し、実践していく必要がある。そのアプローチとしては、「A.リスク低減・機会創出への活用」「B. ポジティブインパクトの可視化・最大化」の2つが重要であると筆者は考えている(図4)。

アプローチA. リスク低減・機会創出への活用

1つは、認定サイトを自社事業のリスク低減または機会創出につながるように管理して、財務上のメリットを生むアプローチである。現在多くの企業がTNFDの枠組みに沿った自然関連リスク・機会の開示を始めているが、このアプローチを取れば、リスク・機会への対応戦略の一つとして、自然共生サイトに関する情報をTNFD開示の中に組み込める可能性がある。

リスク低減に活用する方法として、例えば、認定された工場敷地内の緑地を工場の洪水リスク低減に活用することが挙げられる。実際に国内のメーカーでは、工場敷地内の緑地にレインガーデンなどを配置して、雨水の一次貯留や浸透を促進し、工場の防災対策を進めているケースが見られる。また、自社が取水している流域にある湿地や森林で管理活動を行い水供給の安定化を図ることなども考えられるだろう。

機会創出に活用する方法としては、自社が保有するオフィス・商業施設の空地の生物多様性を高めて物件の価値を上げることや、自社が管理する農地で保全型農業を推進して商品の付加価値を高めることなどが挙げられる。また、工場敷地内の緑地を、保全に資する技術(ドローンを用いた生態系調査技術、雨水貯留・浸透機能をもつ雨庭の整備技術など)の実証実験などの場として利用することなども考えられる。さらに、生物多様性保全にくわえて炭素貯留につながる農業や森林管理を進めれば、脱炭素の側面でも訴求できる可能性も考えられる。

アプローチB. ポジティブインパクトの可視化・最大化

もう一つは、自社の管理する認定サイトが環境や地域社会に与えるポジティブインパクトを可視化し、それを高める管理をするアプローチである。財務上の直接的なメリットにはつながりにくいが、インパクト・ファイナンスへの注目などからわかるように、環境・社会へのポジティブインパクトを示すことの重要性は高まっており、投資家などを振り向かせることにつながる可能性がある。場合によっては、TNFD開示の中でも認定サイトを自然への正の影響として訴求できる可能性もある。

インパクトの可視化は、まず認定サイトが持つインパクトを洗い出すことから始めることが必要である。例えば社有林であれば、水源涵養やCO2吸収、土砂災害防止、野生生物の生息など、様々なインパクトが想定される。その後、水源涵養量やCO2吸収量などの指標を用いて定量化を進めるとよい。仮想評価法(CVM)などの環境経済学の手法を用いて、貨幣価値換算して評価方向性もあり得る。

インパクトの最大化を図る管理を進める際には、可視化した様々なインパクトのうち、どれを優先して管理するかを検討することが必要である。なぜなら、インパクト間にはトレードオフがあり、同時にすべてのインパクトを高めるのが難しい可能性があるためである。例えば、土砂崩壊の抑制機能などを高めるには成熟した森林を維持することが重要であるが、周辺農地のための花粉媒介昆虫を増やすには草地や若い森林を創出したほうが良いと考えられる*6。インパクトを享受する地域住民などと議論をして、その場所で優先的に最大化すべきインパクトは何かを検討することが重要である。

図4 自然共生サイトを企業価値の向上に結び付ける2つのアプローチ

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

終わりに

多くの企業が自然共生サイトの認定を取得し始めているが、認定の取得はゴールではない。その区域における効果的な保全活動を継続して、自然の喪失を止めて回復させていくこと(ネイチャーポジティブ)に貢献することが重要である。さらに、本稿で論じたように、企業はその活動を自社事業と結び付けたり、そのポジティブインパクトを示したりすることで、企業価値向上につなげられる可能性がある。認定を取得した企業、または取得を検討している企業は、TNFD対応で得られた自然関連リスク・機会の評価結果や自社ビジネスの強みを踏まえて、自然共生サイトの活用方針を今一度考えてみると良いだろう。

-

*12024年度前期の申請受付は5月23日に終了。後期の申請は9月頃に受付開始予定。

-

*2環境省は30by30の達成に向けて、OECMだけでなく、国立・国定公園の新規指定および大規模拡張なども進めている。

-

*3Gurney, G. G. et al. (2021). Biodiversity needs every tool in the box: use OECMs. Nature, 595, 646-649.

-

*4各認定サイトの概要資料を確認して、みずほリサーチ&テクノロジーズが分類。

-

*5各認定サイトの概要資料を確認して、みずほリサーチ&テクノロジーズが分類。

-

*6Yamaura, Y, et al. (2021). Modeling impacts of broad-scale plantation forestry on ecosystem services in the past 60 years and for the future. Ecosystem Services, 49, 101271.

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp