*本稿は、『plaplat®』2025年3月25日(発行:長瀬産業㈱)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

化学物質審査規制法(化審法)の施行状況の点検と見直しに向けた議論が2023年秋から進められているのをご存知でしょうか。

国際的には、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(プラスチック条約)の策定に向けた議論の中で添加剤規制が検討されています。また、欧州連合(EU)では、2025年1月に制定された包装および包装廃棄物規則(PPWR)において、包装材などに対してプラスチック再生材の使用が義務付けられることになりました。

更に、使用済み自動車(ELV)指令の規則案でも、プラスチック再生材の利用率を25%とする案が出ています(直近2025年1月末の欧州議会案では20%が提案[1])。

これらの国際的な動向を踏まえ、国内における循環経済の推進に向けて、化審法が関係する施策の見直しが進められています。

化審法改正の経緯と論点

化審法は、工業的に製造される化学物質を対象とし、人の健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れがある「化学物質の環境汚染の防止」を目的とした法律です。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)による環境汚染問題を契機に1973年(昭和48年)に制定された法律で、制定から50年以上が経っています。その法目的には大きな変更は加えられていないものの、1986年(昭和61年)、2003年(平成15年)、2009年(平成21年)、2017年(平成29年)と改正が行われています。現在では、PCBのような難分解性、高蓄積性、人への長期毒性を持つ物質に加え、さまざまな性状を有する化学物質(数万種類)を幅広く管理対象とし、環境汚染の未然防止に取り組んでいます。

化審法の前回改正である2017年(平成29年)の全面施行から5年を経過したことを受け、現在、厚生労働省、経済産業省、環境省の合同会合が設置され、前回改正の施行状況等について評価が行われています[2][3]。直近では、2025年3月10日に第3回会合[4]が行われ、レビューの結果と今後の方向性に関する骨子案が審議されました(以下)。化学物質管理に携わっている方にとってはどれも重要な論点ですが、今回はこの内、「1-3. ライフサイクル全体を念頭にした循環経済への対応」について、最新の議論状況を紹介します。

<今後の化学物質対策の在り方に関する骨子案>

1. 現行制度の効率化・高度化に関する事項

1-1. リスク評価

-

①リスク評価の効率化・実効性の向上

-

②QSAR等の新たな評価手法(NAMs)の活用

-

③事業者自らによるリスク管理の向上

1-2. 審査特例制度等

-

①審査特例制度により確認を受けて製造・輸入したものの事後監視

1-3. ライフサイクル全体を念頭にした循環経済への対応

-

①循環経済への対応(プラスチック再生材)

-

②情報伝達の仕組み

2. その他の化学物質管理に関する事項

2-1. 諸課題への対応

-

①PFASに関する対応の方向性

-

②国際条約への対応

2-2. 持続可能な化学物質管理

-

①化学物質管理に取り組む事業者へのインセンティブ

-

②化学物質管理に関する人材育成

2-3. パートナーシップや能力開発

-

①国際的な枠組等への貢献

-

②ステークホルダーとの対話

資源循環と化学物質管理の両立に向けた論点

循環型社会に向けた対応が進む中、それを想定した化学物質管理施策を調整する必要があります。

例えば、使用済みプラスチックから作られたプラスチック再生材については、利用に伴う社会的要請が高い一方、規制対象となっている(または新たに規制対象として追加された)化学物質を含有することなどにより、資源循環利用を阻害する可能性があるとの指摘があります。これは、化審法が制定された1972年(昭和47年)当時には想定されていなかった論点でしょう。

これまで、化学物質は製造、使用、廃棄という一方向の流れを前提としていましたが、今後は国内での資源循環に加え、再生資源やそれを使った製品の国際的な流通も活発化することが予想されます。既に現在においても、資源循環の促進と化学物質管理という異なる目的の調和が論点となっています(表1)。

表1 プラスチック再生材の資源循環と化学物質管理(化審法)の両立に向けた論点

| 論点 | 論点の詳細 |

|---|---|

| 不純物閾値と精製コスト | 化審法の不純物閾値を満たすためには十分な精製を行う必要があるが、精製コストが上昇すると、再生材の価格競争力を低下させる可能性がある |

| ケミカルリサイクルで生じる残渣の有効活用 | プラスチック原料の組成が多様であるため、生成される残渣に含まれる全ての化学物質を特定し安全性を評価することは困難であり、残渣の有効利用が進まずケミカルリサイクル全体の経済性を損なう可能性がある |

| 複数事業者が連携したケミカルリサイクル | 複数事業者が連携してケミカルリサイクルを行う場合(例:A社が廃プラスチックの分解を、B社が分解物の精製を行うなど)、中間生成物の化学物質の特定が困難な場合があり、化審法に基づく事業者間の中間物の譲渡ができない可能性がある |

出所:第2回会合[3]資料1-2に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズ作成

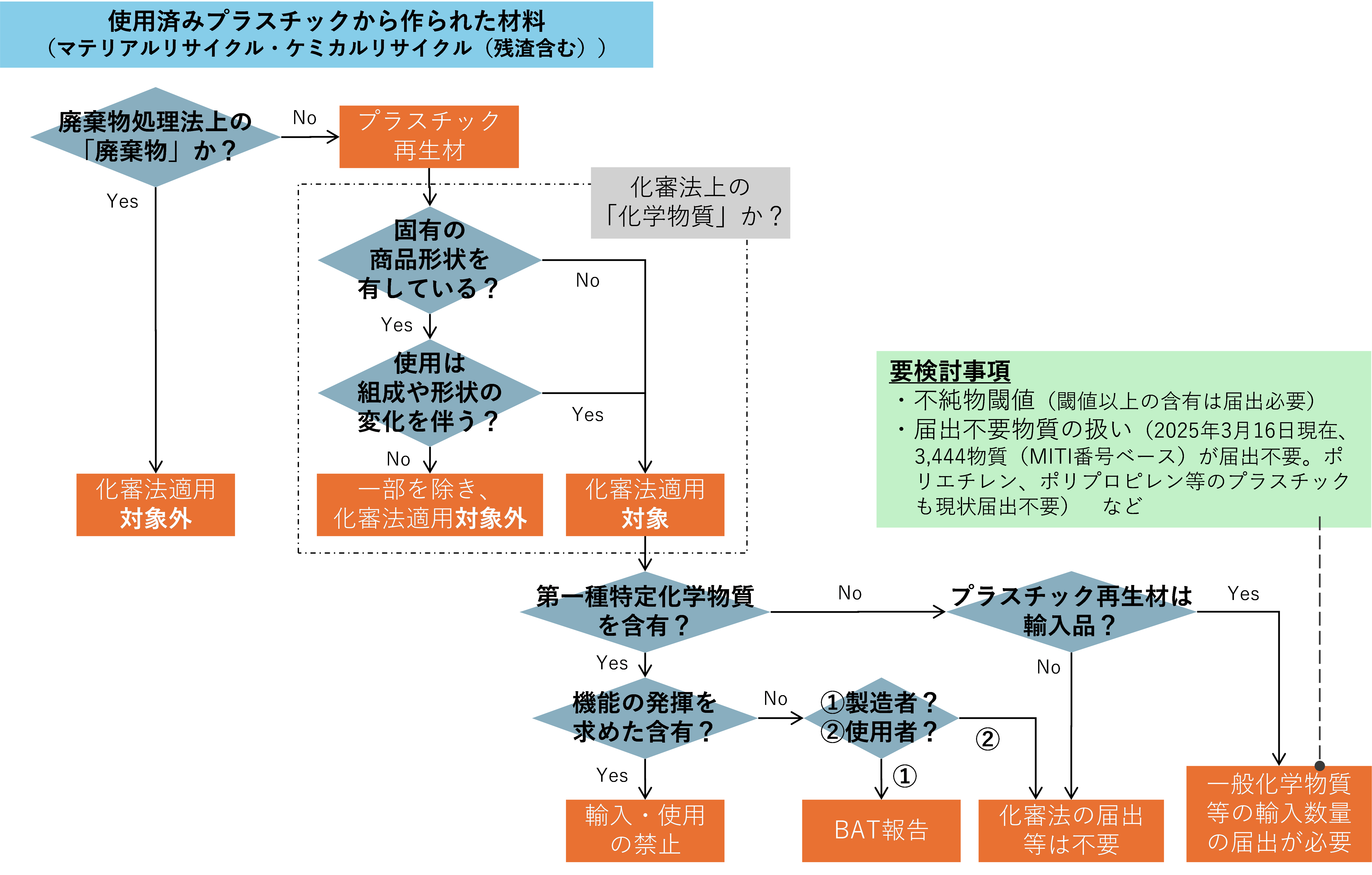

また、第3回会合では、化審法の現行規定に基づくプラスチック再生材の取扱いを整理した資料が示されました[4]。これを判断フローとして再整理したものが図1です。

図1 化審法の現行規定に基づくプラスチック再生材の取扱いに係る判断フロー

出所:第3回会合[4]資料1-2に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

図1に対して、委員からさまざまな意見が出されました。第1回~第3回会合のコメントをまとめると表2のように整理できます。

表2 委員からの主な指摘(図1に関連したもの)

| 観点 | 主な指摘事項 |

|---|---|

| 現行化審法の課題 |

|

| 他法令との連携 |

|

| その他の検討の方向性 |

|

出所:第1回~第3回会合での委員の発言に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

また、プラスチック再生材の利用量を増やしていくにあたっては、「情報伝達(トレーサビリティの確保)」が重要になるという点も多数の指摘がありました。欧州ではデジタル製品パスポート(DPP)などで情報伝達の仕組み構築を進めていますが、情報伝達が重要な論点になるという認識は国内専門家も同一のようです。

表3 委員からの主な指摘事項(情報伝達に関するもの)

| 観点 | 主な指摘事項 |

|---|---|

| 上流⇔下流の情報伝達の重要性 |

|

出所:第1回~第3回会合での委員の発言に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

資源循環と化学物質管理の両立に向けた方向性

2025年3月10日に開催された第3回会合では、プラスチック再生材の利用促進に向けた具体的な施策は検討中としたものの、表4に示す通り、いくつかの方向性が示されました。

表4 骨子案の中で示されたいくつかの方向性(資源循環に関わる部分のみ)

| 観点 | 取組みの方向性(案) |

|---|---|

| 不純物閾値 |

|

| ケミカルリサイクルに伴う残渣等 |

|

| 不純物として含まれる第一種特定化学物質 |

|

出所:第3回会合[4]資料1-1に基づきみずほリサーチ&テクノロジーズが作成

上記の中で、従来の運用から大きく変更されることが見込まれるものの一つに、事業者主体であった利用可能な最良の技術(BAT)設定の運用を国主体に変更するという点があります。

化審法ではこれまで、「第一種特定化学物質に関しては、たとえ不純物としての非意図的な副生であっても、原則として許容されるべきではない」[5]との考え方に立ち、第一種特定化学物質の副生が確認されれば濃度に依らずBAT報告が必要という運用としてきました。

しかし、今後は再生材利用を促進するため、国が不純物としての閾値を設定する方向性が示されました。

例えば、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)については10ppm、短鎖塩素化パラフィン(SCCP)については10,000ppm、ペンタクロロフェノール(PCP)については5ppm、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)については75ppmといった閾値が目安として検討されています。これらの閾値は、国際整合性を踏まえつつ、欧州[6]などの方法を参考にして、人の健康や環境に対する有害性や定量分析の下限値に基づき設定されることになると考えられます。

また、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルなどの資源循環と化学物質管理の両立に向けた検討については、まずはこれらのリサイクルの実態を把握した上で、適切な政策的措置が導入できるようにするため、ある程度の時間をかけながら着実に進められていくことになるでしょう。

化審法の未来:持続可能な資源としての化学物質の利用と企業戦略

合同会合は2025年度以降も継続的に開催される予定です。第3回会合では骨子案が提示されましたが、今後、報告書が取りまとめられ、より具体的な方向性が示される見込みです。

化審法は、PCBによる環境汚染を契機として、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす恐れのある「化学物質による環境汚染を防止」するために制定された法律です。しかし、資源循環の観点からは、化学物質は「有害な影響を及ぼすおそれのあるもの」ではなく、再利用可能な「資源」として捉えられます。

また、第3回会合では、「国際的に、化学物質のリスク評価やより安全な化学物質の開発など化学物質管理に取り組む事業者が市場で評価されるような仕組みの構築が注目されている」と指摘されています。更に、「そのような取り組みを進める事業者の企業価値が向上し評価されるような施策を進めてはどうか」との提案もなされており、化学物質管理を「コンプライアンス対応」から「成長戦略」へと位置づけるパラダイムシフトの必要性が示唆されています。

上記のように、化学物質は「規制の対象」であるだけでなく、「持続可能な形で利用を続けるべき資源」であり、より安全な化学物質の開発に向けて事業者には積極的な対応が求められつつあります。現在、私たちはそのような転換期にいると言えるでしょう。

制定から50年以上の歴史を持つ化審法そのもの、そして化審法に準拠している事業者は、このような変化を踏まえ、新たな段階へとステップアップしていくことが求められています。

参考文献

-

[1]European Parliament (2025) Circularity requirements for vehicle design and management of end-of-life vehicles (REFIT),

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-environment-public-health-and-food-safety-envi/file-revision-of-eu-rules-on-end-of-life-vehicles-and-type-approval-of-motor-vehicles -

[2]第1回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、第1回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会 合同会合(令和6年10月23日)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/chemicals/system_building/001.html -

[3]第2回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、第2回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会 合同会合(令和6年11月8日)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/chemicals/system_building/002.html -

[4]第1回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会化学物質審査等検討小委員会、第3回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、第3回中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会 合同会合(令和7年3月10日)

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/chemicals/system_building/003.html -

[5]厚生労働省・経済産業省・環境省、「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」に対する御意見について(平成18年11月9日)

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/class1specified/history/061109_attachment3.pdf(PDF/1,231KB) -

[6]European Commission (2021) Study to support the assessment of impacts associated with the review of limit values in waste for POPs listed in Annexes IV and V of Regulation (EU) 2019/1021 - Final report for DG Environment,

https://data.europa.eu/doi/10.2779/63162

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp