みずほリサーチ&テクノロジーズ 社会政策コンサルティング部

ヒューマンキャピタル創生チーム 田中 文隆

- *本稿は、『週刊 金融財政事情』2024年5月21日号(発行:金融財政事情研究会)に掲載されたものを、同編集部の承諾のもと掲載しております。

資本市場や労働市場に向けた戦略的な情報開示が必要

近年、労働市場の流動化を前提にした人材マネジメントが求められるなか、自社の中途退職者を「アルムナイ」と位置付けて、つながりを維持しようとする動きが広がっている。アルムナイとは、英語で「同窓生」「卒業生」を意味する言葉で、転じて「企業の退職者」の意味で用いられることも増えてきた。本稿では、企業がアルムナイ施策に取り組む意義を概説した上で、企業とアルムナイの協業の可能性や、資本市場・労働市場に向けた情報開示の在り方を探ってみたい。

政府も推し進める企業と社員の新たな関係像

これまでも大企業を中心に、定年退職者を対象とした会報誌の配布や自社サービスの優待、親睦会などは行われてきた。しかし、近年は自社の中途退職者を「アルムナイ」と位置付けて、つながりを維持しようとする動きが広がっている。

アルムナイの位置付けは企業によって多岐にわたる。再入社を通じた人材確保の手段と位置付けているケースのほか、なかには副業・兼業人材としての受け入れや、社外の人的資本としてオープンイノベーションにつなげているケースもある。

アルムナイという言葉は、産業人材政策としても議論されている。例えば、経済産業省の研究会*が2018年3月に公表した報告書は「パフォーマンスの高い従業員を育てる上で必要な『キャリア自律』や『主体性』を育むことは、副次的に従業員の退出を生む可能性もある」としつつ、「退出した個人とも関係性を継続させるよう、新たな企業と個人の関係性(アルムナイ組織の組成、出戻り社員の受け入れ等)をあわせて構築していくことも有益」と指摘。企業にとっては社員への投下資本が無駄にならず、社員にとっても活躍の場が広がるという、双方の新たな関係像を示した。

さらに経産省が取りまとめた「人材版伊藤レポート2.0」(22年5月公表)では一段と踏み込み、「社員の再配置や外部人材の獲得を検討する中で、社員が社外で有効な経験を積んで自社に戻ることを奨励し、アルムナイネットワークを活用すること」を提言している。加えて「アルムナイの中でも、他社で得た経験や知見に基づいて、再び自社に貢献をしたいという目的意識が明確な人材は、経営人材としての活躍も期待される」との指摘もなされた。

アンケート調査が示す退職者ネットワークの意義

人的資本の枠組みを社外に拡張した場合、人材戦略として離職前後における新たな施策を打ち出していく必要がある。離職の引き止めなど、「急場しのぎ」の対応では不十分だ。

そこで弊社では21年に、人事責任者300名を対象としたアンケート調査を実施した。大企業における従業員(特にミドル層)のキャリア支援に関する姿勢や考え方、施策(中途退職者向けを含む)の実態を把握する狙いである。

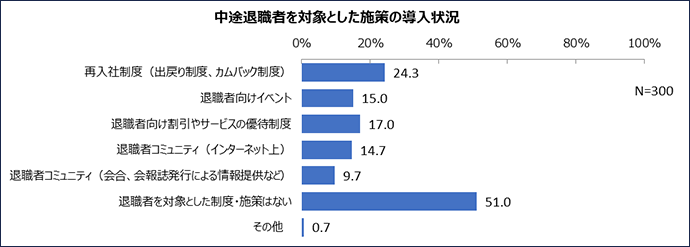

中途退職者を対象とした制度や施策として「制度・施策はない」と回答した企業が5割程度であった(図表)。制度・施策を実施している割合は、再入社制度が約2割と最も多く、退職者コミュニティーの構築は15%程度であった。

他方、退職者との関係を見ると、業務の発注依頼や企業のユーザーになってもらうなど、3割程度の企業が何らかの関係性を継続していることも分かった。あくまで一つの調査結果に過ぎないが、アルムナイ施策を実施することの意義が垣間見えた。

空前の売り手市場で人材獲得競争が激化するなか、企業にとって中途離職は痛手ではあるが、見方を変えればそれだけ転職市場で評価される人材を育成・輩出した証左ともいえる。離職により関係性がゼロになると決め付けてしまっては、自社の成長可能性を狭めかねない。

(注)複数回答可。

出所:みずほリサーチ&テクノロジーズ大企業におけるミドル層正社員のキャリア形成支援に関する調査」(21年)

業務範囲規制の緩和で広がる協業の可能性

近年、退職者ネットワークの構築や活用に乗り出す金融機関も増えてきた。例えば横浜銀行は、退職後に新たな知識とスキルを身に付けたアルムナイとの交流に注力し始めている。アルムナイを社外の人的資本と捉え、多様性を柔軟に受け入れる姿勢を示している。

同行は、単に再入社を促すだけでなく、アルムナイ同士や、アルムナイと現役行員の交流の場を設けているのが特徴だ。アルムナイと現役行員の交流では、同行の「人財」戦略を説明した上で、今後の協業の可能性を議論する「イノベーション・ミーティング」も開催している。おそらく、アルムナイと現役行員がこうした議論をしている姿は10年前には想像できなかっただろう。

21年11月に施行された改正銀行法により、銀行や銀行業高度化等会社が手掛けることができる業務範囲は大幅に拡大した。金融機関とアルムナイとの関係構築により、DXなど専門性の高い領域で経験を積んだ元社員の採用につながることが期待される。また、アルムナイとの協業の幅も以前に比べて格段に広がっていると思われる。

筆者は、横浜銀行のアルムナイネットワークの構築を支援しているハッカズーク社の鈴木仁志代表にインタビューした。鈴木代表は「地域金融機関はアルムナイとの関係維持・構築に取り組むことで、社員のキャリアを真剣に考える会社というブランディングにつながる」と話す。

なお、企業とアルムナイの協業に関する成果では、住友商事の取り組みが参考になる。住友商事は、企業等のアルムナイの取り組みを評価する「ジャパン ・アルムナイ・アワード2023」の「イノベーション創出部門」で最優秀賞を獲得した。

住友商事は、アルムナイと現役社員との交流機会を設けているほか、アルムナイに対して東京・大手町のコワーキングスペ ースを無料で開放している。その結果、起業したアルムナイと同社で、仮想現実(VR)ゲームで遊びながら子どもの弱視の治療をできるアプリの共同開発を実現した。ヘルスケア分野は、住友商事が掲げる成長戦略の一つでもある。

アルムナイ施策の戦略的な情報開示を

金融機関はアルムナイ施策に関し、資本市場や労働市場に向けた戦略的な情報開示を行っていくべきだ。情報開示は、企業価値向上や求職者からの評価につながる。現在、統合報告書等でアルムナイ施策について言及する例はまだ少なく、あったとしても人材戦略の巻末に、関連する取り組みとして若干紹介している程度である。

今後は「目指すべき事業ポートフォリオに対してどのような人材の配置・確保を行うべきか」「イノベーションを生むために必要な人材の多様性をどのように担保するのか」など、経営戦略との連動でアルムナイ施策が語られることを望みたい。一つの人材戦略として説明を行えば、その開示・発信はより説得力あるものになるだろう。

開示・発信に当たっては、ISO(国際標準化機構)が18年に公開した人的資本に関する報告ガイドライン(ISO30414)が参考になる。同ガイドラインは「痛手となる離職率」や「離職理由」を可視化・開示し、人材戦略に反映させることを推奨する。

痛手となる離職とは、損失が多い「自発的離職」のことを指す。ガイドラインでは、職階や技能、人事評価等別の離職率を企業独自の指標でモニタリングする有用性も指摘している。

離職理由については、離職理由別の割合を示すことが求められる。日本では引き止め施策の一環で、企業の人事部などが離職理由の聞き取りを実施しているが、(海外で見られるような)第三者が匿名性を担保して行っているケースはほとんど見られない。

こうした指標をまずは社内で可視化・分析することで、アルムナイ施策を経営戦略に連動させやすくなるだろう。

- *「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2023年1月

―当社人材開発事業「越境リーダーズキャンプ」モデル実証から考察する―

みずほリサーチ&テクノロジーズ コンサルティングレポート vol.3 -

2022年6月

人材支援を契機とした地域金融機関による息の長い事業者支援を考える

『monthly信用金庫』2022年5月号

-

2022年1月19日

おすすめ書籍

-

2024年4月

2024年3月28日発行