ネイチャーポジティブに貢献する化学物質管理 化学物質管理とネイチャーポジティブの統合的アプローチ

2025年7月23日

サステナビリティコンサルティング第1部

鬼頭 健介

サステナビリティコンサルティング第2部

井上 知也

はじめに

化学物質汚染は生物多様性減少の主要な要因の一つであり、ネイチャーポジティブの実現には化学物質管理が不可欠である。しかし、多くの企業では、TNFD開示などの生物多様性への対応と化学物質管理をそれぞれ個別のアプローチとして進めているのが現状ではないだろうか。しかし、ネイチャーポジティブの考え方を組み込んで化学物質管理を改めて捉え直すことで、見えてくるものがありそうだ。そこで本稿では、両者の関係性や考え方の違いを整理することで、「ネイチャーポジティブに貢献する化学物質管理」とは何かを考えてみたい*1。

生物多様性と化学物質管理の関係

IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学・政策プラットフォーム)は、生物多様性の損失の原因として、土地利用変化や資源採取、気候変動、外来生物とともに、化学物質汚染を挙げている*2。例えば、農薬は農業生産において重要である一方で、その過剰な利用はトンボなどの昆虫に影響を与えること*3、POPs(残留性有機汚染物質)はイルカなどの海獣類に影響を与えること*4、鉱山などによる河川の重金属汚染は水生生物に影響を与えることなどが指摘されている*5。近年では、老化防止剤の変化物が降雨流出すると、一部のギンザケに対して影響があることが示され、話題を呼んだ*6。

こうした事実から、適切な化学物質管理は、生物多様性の損失を回避し、ネイチャーポジティブを実現するために不可欠な取組と言える。多くの国内企業は、化学物質排出把握管理促進法に沿った自主的取組や情報開示等を通じて化学物質管理を進めているが、ネイチャーポジティブの文脈においてもこのような取組は評価されるものである。

化学物質管理とネイチャーポジティブの統合に向けた機運の高まり

一方で現在、化学物質管理とネイチャーポジティブを相互に結びつけて取り組んでいる企業は少ない。多くの企業が化学物質管理の取組とTNFD開示などの生物多様性対応の取組を個別に行っており、両者を統合した取組は進んでいない。

このような現状を踏まえ、化学物質管理とネイチャーポジティブを統合しようとする動きが始まっている。例えば国連環境計画(UNEP)は、汚染対策は生物多様性保護のための「失われた環(missing link)」であると指摘し、その統合の必要性を強調している*7。2025年6月には、気候変動分野のIPCCと生物多様性分野のIPBESに続く、化学物質・廃棄物・汚染分野の政府間組織として、ISP-CWP(化学物質、廃棄物及び汚染に関する政府間科学・政策パネル)が設立されたところであり、気候変動と生物多様性に加えて化学物質・廃棄物・汚染の相互関係についても整理されていくことが予想される。欧州では、欧州委員会の研究機関であるJoint Research Centreが化学物質汚染と生物多様性の関係をレビューしたレポートを2025年2月に発行しており、今後欧州の環境政策において統合に向けた議論が進む可能性がある*8。国内でも、環境省は企業向けに環境課題を統合して取り組むための手引きを作成する*9など、”統合的アプローチ”は企業のサステナビリティ対応におけるキーワードになりつつあり、2025年2月に環境省が開催した「化学物質と環境に関する政策対話」では生物多様性と化学物質管理の関係性が主要トピックの一つとして扱われている*10。

化学物質管理とネイチャーポジティブの考え方の違いの整理

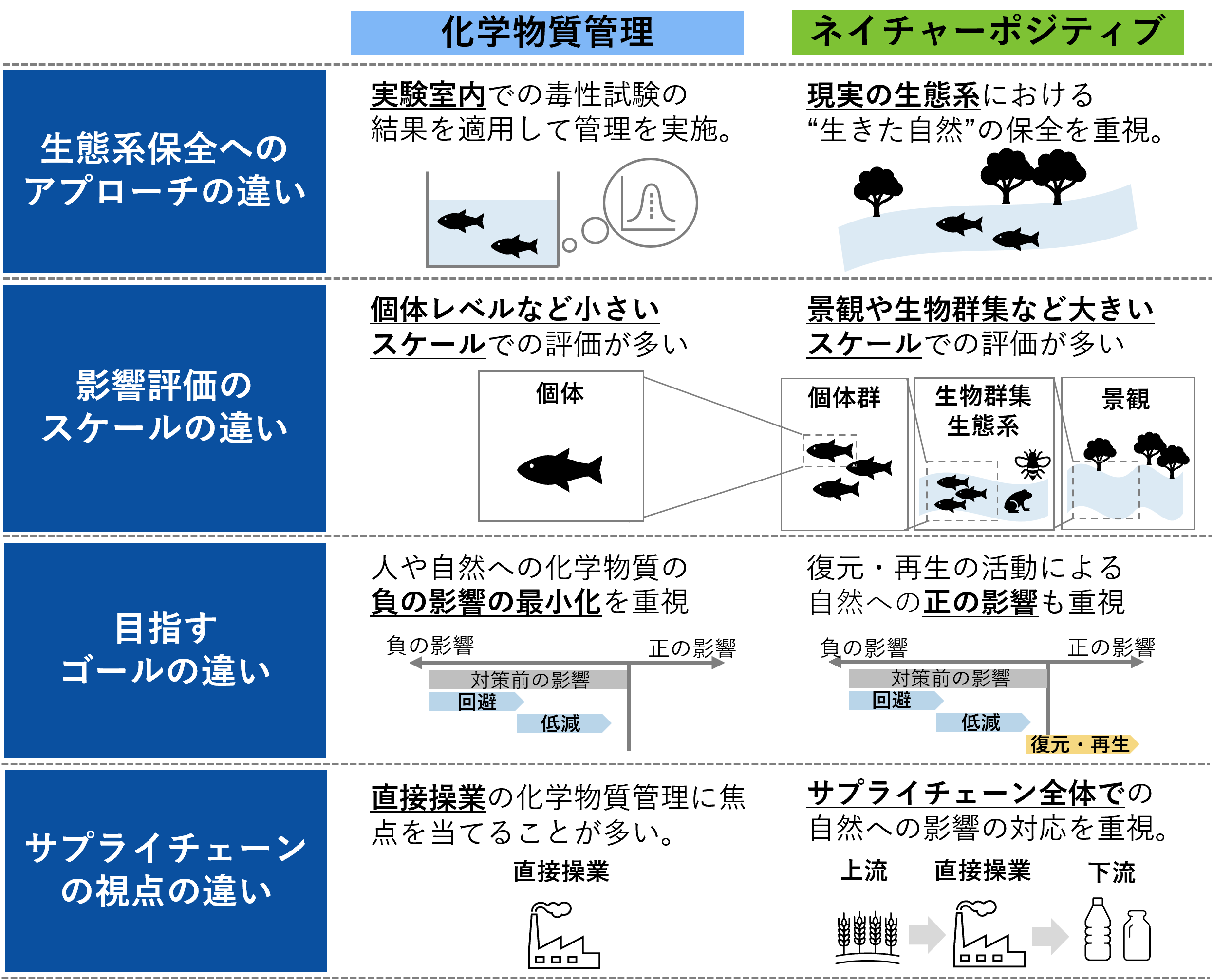

化学物質管理とネイチャーポジティブの考え方の違いを図表1に整理することで、統合に向けた課題を明確にしたい。

図表1 化学物質管理とネイチャーポジティブの考え方の違い

1つ目は生態系保全へのアプローチの違いである。ネイチャーポジティブでは、現実の生態系における多様な生物種とその相互作用を含む「生きた自然」の保全を重視して取組が行われてきた。一方、化学物質管理では、一定の評価手順に基づき、生態系への影響が生じないよう管理が行われているが、現実の生態系の複雑な環境条件や多様な要因をすべて反映することは難しいのが実情である。具体的には、甲殻類や魚類などの特定の栄養段階の生物種をいくつか選んで実験室内における毒性試験を行い、リスクが懸念されないような使い方をするように各企業で取組が進められてきた。しかし、実際の生態系では、実験室内の環境とは異なり、土地利用変化や気候変動などの他の外部影響や、複数の化学物質などによる複合影響を受けている。結果的に、化学物質の野生生物への影響は、実験室内で確認されていたものとは異なる可能性もある*11。

2つ目は管理に用いられている空間スケールの違いである。ネイチャーポジティブに向けた取組では、生態系や景観などの大きな空間スケールで影響評価をし、保全に取り組むことが多い。一方で、化学物質管理では、前出の通り、特定の生物種の応答(個体レベルの評価)をベースに管理を進める。

3つ目は目指すゴールの違いである。ネイチャーポジティブでは、自然への負の影響を回避・低減して生物多様性の損失を止めるとともに、生態系の復元・再生活動などにより自然を回復軌道に乗せることが目的である。一方で化学物質管理は、人健康や生態への負の影響を低減することが主な目的である。このように、化学物質管理が負の影響を最小化することに焦点が当てられているのに対し、ネイチャーポジティブでは、それに加えてポジティブな影響をもたらすことにも焦点が当てられている。

4つ目はサプライチェーンの視点である。多くの企業において、自然への影響は農作物や鉱物の生産などのサプライチェーン上流で大きくなることが多い。そのため、持続可能な調達の推進や、農作物の調達伴う森林破壊の防止などの取組が早くから進められており、サプライチェーン全体における自然への影響に対処するという視点が重視されてきた。他方で化学物質管理では、どちらかと言えば自社の生産活動に伴う環境影響や法規制の遵守に焦点が当たっていることが多い。近年では、ライフサイクル(サプライチェーンと似たような意味で用いられている)全体での管理に向けて、様々な化学物質の情報伝達の必要性が認識されているところだが、まだそうした取組は途上である。

ネイチャーポジティブの考え方を組み込んだ化学物質管理の方策

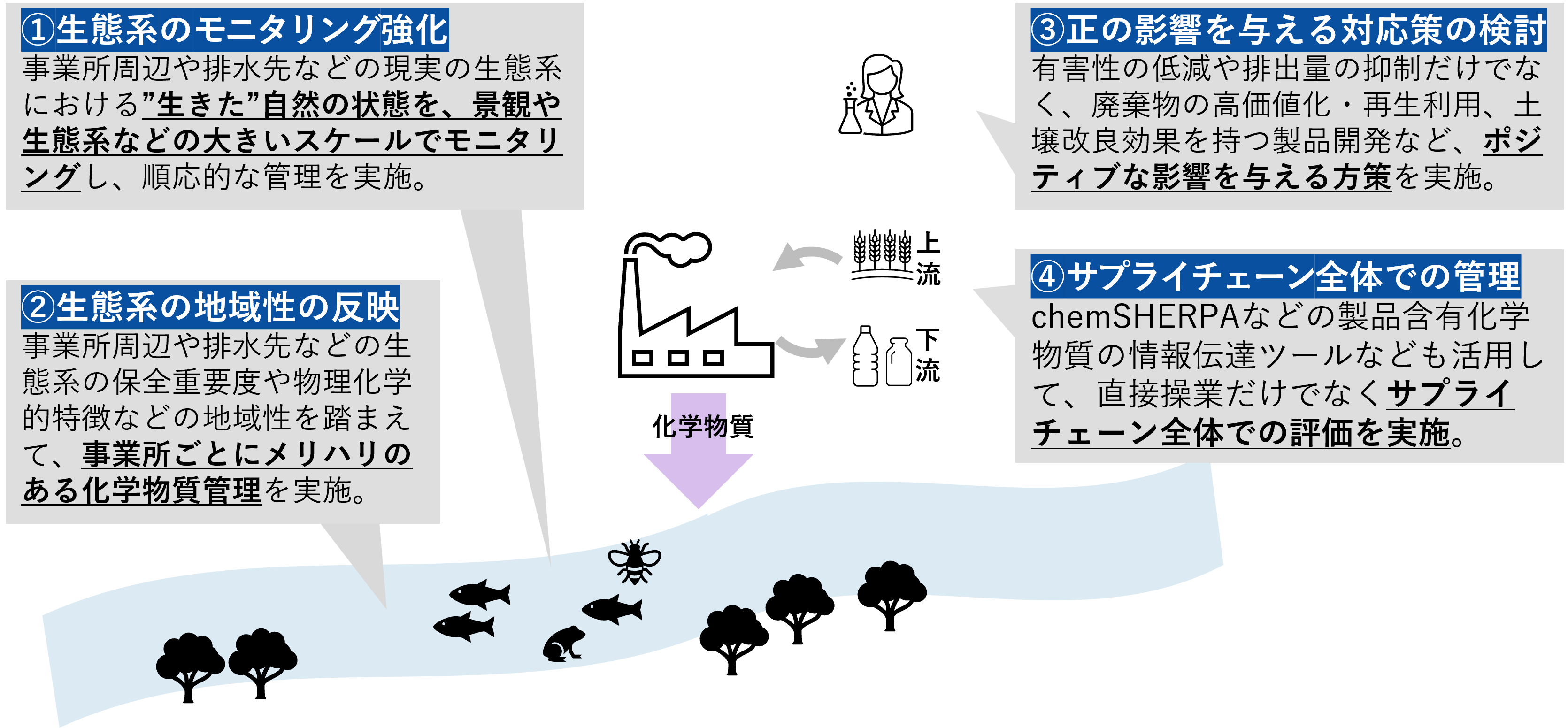

両者の考え方の違いを踏まえて、どのようにネイチャーポジティブの考え方を化学物質管理に組み込んで、両者をを統合できるだろうか。筆者らは、図表2に示す4つの方策が有効であると考えている。

図表2 化学物質管理とネイチャーポジティブの統合に向けた具体的な方策

1つ目は、生態系のモニタリングである。排水中の化学物質濃度を管理するだけでなく、事業所が位置している地域や排水先などの生態系の状態をモニタリングすることで、現実の生態系における多様な生物とその相互作用を含む「生きた自然」そのものへの影響を把握することができる。モニタリングの結果に応じて管理目標や対策内容を柔軟に変更する順応的な管理を行うことができ、また、その成果は周辺の地域住民へのリスクコミュニケーションなどに役立てることもできる。実際に、工場の排水先の河川の水域生物調査を行っている化学メーカーもいる*12。生物調査には一般的に時間とコストがかかるが、先進的なモニタリング手法を用いることで、より簡便に実施できる可能性もある。例えば、環境DNAや環境RNAを用いて化学物質の生態系への影響を評価する手法などが提案されている*13。

2つ目は、生態系の地域性を反映した化学物質管理である。事業所が位置している地域や排水先などの生態系の保全重要度や物理化学的特徴を考慮し、各事業所に適したメリハリをつけた化学物質管理を行うことで、TNFDが重視している地域性を押さえた対応をすることができる。具体的には、保護地域と隣接する水域や、汚染による生態系への影響が生じやすい水域(閉鎖海域など)に接続している事業者では、より重点的な管理を行うことなどが考えられる。生態系の地域性の把握には、TNFDのLEAPアプローチのLocateフェーズでよく使用されるIBATやWWF Biodiversity Risk Filterなどのツールに加えて、化学物質汚染に関する空間データ(環境省が公表している国内の水質モニタリングデータ、環境中の化学物質濃度や野生生物の分布に関する学術論文など)を参考にするとよいだろう。

3つ目は、ポジティブな影響をもたらす対策の検討である。近年はこれを持続可能な化学やグリーンケミストリーといった概念とは別に「Regenerative Chemistry」などと言及されている例がみられる*14。Regenerative Chemistryとは、例えばそのままでは環境影響を与えうる廃棄物の高価値化・再生利用や、分解生成物が土壌改良効果を有するプラスチックの開発などの製品設計を工夫する技術や考え方と位置づけることができる。「いかに有害性が低い物質に代替するか」「いかに排出抑制するか」といった従来の化学物質管理の枠を超え、製品設計段階からポジティブな影響を考慮することで、ネイチャーポジティブとのシナジーが期待できる。

4つ目はサプライチェーン全体での化学物質管理である。TNFDは企業活動が自然に与える依存と影響を評価する際に、直接操業だけでなくサプライチェーンの上流および下流における評価も実施することを求めている。近年は、サプライチェーンにわたる取扱化学物質(製品含有含む)の把握と情報伝達の取組みが進展しており、そうした情報も活用したサプライチェーン管理も今後重要になってくるだろう。

おわりに

化学物質汚染は生物多様性損失の要因であるとの指摘があるなかで、多くの企業は両者を個別に取り組んでいるのが現状である。しかしネイチャーポジティブの実現に向けては、両者を統合したアプローチで進めることは不可欠だろう。そこで、統合に向けた具体的な方策として、①生態系のモニタリング、②生態系の地域性を反映した化学物質管理、③ポジティブな影響をもたらす対策の検討、④サプライチェーン全体での化学物質管理を提案したい。①と②はTNFD対応などをより高度化させることで、③と④は現行の化学物質管理をより進めていくことで対応できる。これにより、個別対応では難しいシナジーの創出を図り、最終的には企業価値の向上や持続可能な社会の実現を目指すことができるだろう。

-

*1化学物質管理とネイチャーポジティブの統合について整理した既往研究はいくつかあるが、筆者も執筆に関わったものとして以下の論文がある。ご関心あれば参考にして頂きたい。

Hiki, K., Kito, K., Niino, T., Honda, H., Ishimota, M., Kawahara, S., & Iwasaki, Y. (2025). Harnessing the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) for chemical risk management with integrated ecotoxicology and ecology. Environmental Toxicology and Chemistry, 44(2), 303-305.

https://doi.org/10.1093/etojnl/vgae051

また、日本環境化学会と日本環境毒性学会の主催で2025年7月に行われた「第4回環境化学物質合同大会」では、特別企画として「環境化学物質のリスク学・環境毒性学とネイチャーポジティブ・TNFDとの節合点」というタイトルでセッションが行われ、筆者も登壇した。両者の統合に向けたアカデミアの関心が高まっている。

https://j-ec.smartcore.jp/M022/forum/touron33/special_event -

*2IPBES. (2019). Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, Germany.

https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673 -

*3中西康介, 横溝裕行, & 林岳彦. (2024). 統合的なアプローチで可能になる因果推論: アキアカネは農薬によって激減したのか. 保全生態学研究, 2304.

https://doi.org/10.18960/hozen.2304 -

*4Desforges, J. P., Hall, A., McConnell, B., Rosing-Asvid, A., Barber, J. L., Brownlow, A., De Guise, S., Eulaers, I., Jepson, P. D., Letcher, R. J., Levin, M., Ross, P. S., Samarra, F., Vikingson, G., Sonne, C. & Dietz, R. (2018). Predicting global killer whale population collapse from PCB pollution. Science, 361(6409), 1373-1376.

https://doi.org/10.1126/science.aat1953 -

*5Iwasaki, Y., Kagaya, T., Miyamoto, K. I., & Matsuda, H. (2009). Effects of heavy metals on riverine benthic macroinvertebrate assemblages with reference to potential food availability for drift‐feeding fishes. Environmental Toxicology and Chemistry, 28(2), 354-363.

https://doi.org/10.1897/08-200.1 -

*6Tian, Z., Zhao, H., Peter, K. T., Gonzalez, M., Wetzel, J., Wu, C., Hu, X., Prat, J., Mudrock, E., Hettinger, R., Cortina, E., Biswas, R. G., Kock, F. V. C., Soong, R., Jenne, A., Du, B., Hou, F., He, H., Lundeen, R., Gilbreath, A., Sutton, R., Scholz, N. L., Davis, J. W., Dodd, M. C., Simpson, A., Mcintyre, J. K. & Kolodziej, E. P. (2021). A ubiquitous tire rubber–derived chemical induces acute mortality in coho salmon. Science, 371(6525), 185-189.

https://doi.org/10.1126/science.abd6951 -

*7UNEP「Pollution action: the missing link in biodiversity protection」

https://www.unep.org/gef/news-and-stories/story/pollution-action-missing-link-biodiversity-protection -

*8Baccaro, M., Focks, A., Worth, A., Chinchio, E., Dubois, G., Robuchon, M., Carletti, A., Bernasconi, C., Bopp, S. (2025). Protection of biodiversity as the ultimate goal of environmental safety assessment – How does chemical pollution affect biodiversity?, Publications Office of the European Union,

https://doi.org/10.2760/1215173 -

*9環境省「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」

https://www.env.go.jp/press/press_00029.html -

*10環境省「第21回化学物質と環境に関する政策対話」

https://www.env.go.jp/chemi/communication/seisakutaiwa/siryou/21.html -

*11例えば下記の研究では、日本の休廃止鉱山周辺の河川の現地調査を実施し、亜鉛濃度と定生動物の種数の関係を推定した結果、基準値の2~3倍程度の亜鉛濃度でも底生動物の種数はほとんど減少しないことが示唆されている。

Iwasaki, Y., Kagaya, T., Miyamoto, K. I., Matsuda, H., & Sakakibara, M. (2011). Effect of zinc on diversity of riverine benthic macroinvertebrates: estimation of safe concentrations from field data. Environmental Toxicology and Chemistry, 30(10), 2237-2243.

https://doi.org/10.1002/etc.612 -

*12例えば、下記の住友化学の事例などが挙げられる。

住友化学「サステナビリティレポート2024」

https://www.sumitomo-chem.co.jp/sustainability/information/library/ -

*13永井孝志, 稲生圭哉, & 横山淳史. (2024). 環境 DNA を用いた野外水生昆虫・珪藻群集の分析と農薬の生態影響評価への応用. 環境毒性学会誌, 27(1), 32-45.

https://doi.org/10.11403/jset.27.32 -

*14Vânia G. Zuin Zeidler. (2023) Defining sustainable chemistry—an opportune exercise?. Science, 382, eadk7430.

https://doi.org/10.1126/science.adk7430

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp