はじめに

2050年カーボンニュートラルに向けて、太陽光発電の導入が進んでいる。一方で、太陽光発電は土地を広範囲にわたって占有することから、生物多様性への負の影響が大きいことが指摘されている。そのなかで近年、欧米を中心に、生物多様性に対して正の影響をもたらす「ネイチャーポジティブ型の太陽光発電」の導入が進み始めている。日本での取組例はまだ多くないが、脱炭素と生物多様性保全の両立が求められるなかで、今後注目が高まる可能性がある。そこで本稿では、「ネイチャーポジティブ型の太陽光発電」について、欧米の動向などを整理し、日本での可能性について考察する。

生物多様性保全と太陽光発電

太陽光発電は日本で最も導入が進んでいる再生可能エネルギーである。2022年度のエネルギーミックスでは9.2%を占めており、今後も導入が進んでいくだろう。一方で、太陽光発電は多くの土地面積を必要とすることから、生物多様性への負の影響も大きい。国内では、0.5MW以上の太陽光発電設備(2020年時点)の建設に伴い、二次林、二次草原、農地などを中心に229.211㎢もの生態系が喪失しており、鳥獣保護区や国立公園などの保全上重要な保護地域でも開発が進んでいることが指摘されている*1。この土地改変の結果、野生生物の生息地の消失、土壌の流出や土砂災害の発生可能性の高まりなど様々な影響が想定される*2。

カーボンニュートラルに加えてネイチャーポジティブに向けた取組が求められつつある中で、太陽光発電の生物多様性への負の影響への対応は、企業にとって重要になるだろう。TNFDは他セクターに先駆けて電力セクター向けのガイダンスを公表しており、その対応を重要視しているものと思われる。日本の生物多様性国家戦略は脱炭素と生物多様性保全の両立を重視しており、再エネ電力導入における生物多様性保全への配慮の推進を目標に挙げている。追加性のある再エネを求めて、電力需要家においてもコーポレートPPAを締結する動きが拡大していることを踏まえると、このテーマは多くの企業に関係する可能性がある。

ネイチャーポジティブ型の太陽光発電の動向

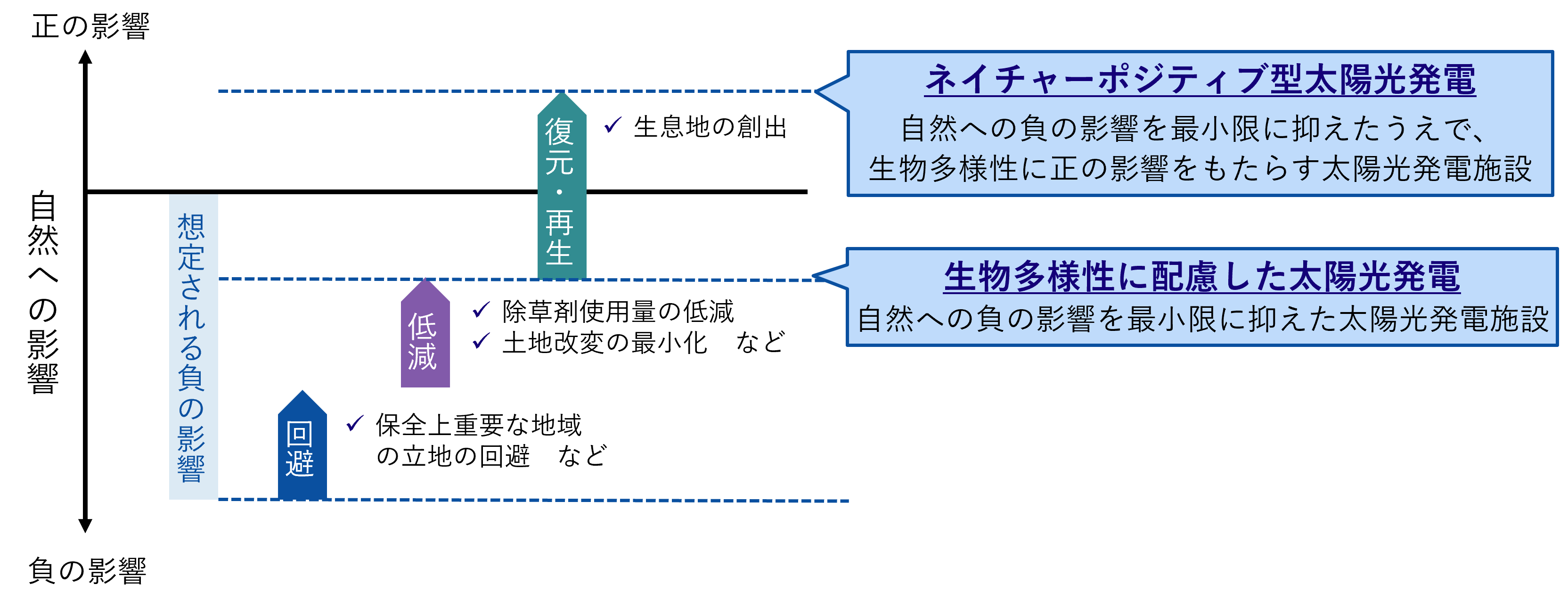

この状況のなかで、ネイチャーポジティブ型の太陽光発電の可能性に注目が集まっている。ここでいうネイチャーポジティブ型の太陽光発電とは、保全上重要な地域を避けた立地選定や環境アセスメント実施などで、生物多様性への影響の回避・低減に取り組んだ発電施設のことではない。影響の回避・低減に加えて、施設内において在来植物の植栽や野生生物の生息地創出などの自然の復元・再生にも取り組み、開発前とくらべて自然への正の影響をもたらす発電施設のことである(図1)。生態学の研究の間では、Photovoltaic(太陽光発電)とEcology(生態)やConservation(保全)になぞらえて、「Ecovoltaic」「Conservoltaic」などと呼称され、知見の蓄積が進んでいる*3*4。

図1 ネイチャーポジティブ型の太陽光発電の概念図

欧米では、大手再エネ事業会社がネイチャーポジティブ型の太陽光発電の導入を始めている。例えば欧州ではIberdrolaが、家畜を用いた低強度の除草や小動物が通過できるように設計したフェンスの設置などの取組を実施している*5。米国ではENGIE North Americaが、発電敷地内に送粉昆虫のための植生帯を整備する取組を実施している*6。こうした取組を業界全体に広げようという動きもあり、欧州の事業者団体であるEurelectricはネイチャーポジティブ型の太陽光発電のガイドライン*7を公表している。企業とアカデミアが連携した取組も進んでおり、英国の事業者団体であるSolar Power UKは、ランカスター大学と共に、太陽光発電施設における生物多様性調査を毎年実施して報告書を公表している*8。また、欧州の再エネ企業・EDFは、エクセター大学とパートナーシップを締結し、太陽光発電施設における保全に関する共同研究の開始をリリースしている*9。

各国では、事業会社の取組を推し進めるための政策も整備されつつある。ドイツでは、2024年に閣議決定された太陽光発電導入を促進する政策パッケージ「Solar PackagesⅠ」において、補助金対象となる太陽光発電に生物多様性保全の取組実施が義務付けられている*10。イギリスでは、土地開発において生物多様性を10%増やすことを義務付ける「Biodiversity Net Gain(生物多様性ネットゲイン)」が2024年から施行されているが、太陽光発電施設もその対象になっており、発電施設の建設の際に生物多様性を増やす必要がある*11。イギリスではさらに、生物多様性保全に貢献する太陽光発電施設を認証する「Wild Power Certification」という民間の認証制度がスタートしており、2024年に初めての認証取得プロジェクトが誕生した*12。

生物多様性に正の影響をもたらすアプローチ

では、ネイチャーポジティブ型の太陽光発電は、具体的にどのような管理手法が求められるのだろうか。欧米の取組やガイダンス、研究論文などを踏まえると、大きく分けて3つある。

1つ目は、太陽光パネル下を含む発電施設内の植生管理である。施設内の草地は、草地性の昆虫や鳥類の生息地になる可能性がある。生息地として機能させるには、除草剤を使用せずに、ある程度の高さの草丈を維持するように植生を管理することが重要と考えられる。また、植生管理作業は、保全上重要な時期(鳥類の営巣時期など)を避けて、低頻度で行うことが好ましいと考えられる。一定程度の草丈の草地が維持されることで、裸地の場合よりも太陽光パネルの気温上昇が抑えられ、発電効率が向上するメリットが生じる可能性もある*13。ただし、発電量の確保や、発電効率や火災対策を目的とした除草が必要であるため、生物多様性保全と両立できるパネル密度や草丈などを模索する必要があるだろう。また、植生管理作業にはコストがかかるため、機械除草や家畜の放牧による除草などをうまく組み合わせることも重要となるだろう。

2つ目は発電施設内の空きスペースにおける生息地創出である。土地面積の小さい日本では難しい面もあるが、欧米では、太陽光発電施設内におけるパネル非設置部分において、野生生物の生息地となるような草地帯を設ける事例が多い。特に欧米で多く取り組まれているのは、ハチや蝶などの送粉昆虫の生息地創出である。アメリカのエネルギー省のアルゴンヌ国立研究所の研究によれば、太陽光発電施設における送粉昆虫の保全活動は、周辺農地の作物の送粉サービスにも貢献することが明らかになっている*14。

3つ目は、発電施設の境界部分の緑化である。太陽光発電施設の周囲は、フェンスなどで覆われていることが多いが、哺乳類などの動物の移動障壁となり、生息に影響を及ぼす可能性が指摘されている。そこで、代わりに生垣などを植栽することで、動物の移動が可能になるとともに、樹林性の動物の生息地になる可能性がある。また、移動を可能にするという点では、フェンスに動物用の通路を設けることも効果があるだろう。

社会実装に向けて

ネイチャーポジティブ型の太陽光発電の取組は日本ではまだ浸透していないが、生物多様性保全の観点から寄せられている期待は大きい。なぜなら、日本の草地の生態系は危機的状況であるからである。湿潤な気候の日本では、草刈りや火入れなどの定期的な管理を行わなければ草地を維持することが難しいが、現代では開発や管理放棄が進み、草地が大きく減少している*15。環境省のモニタリング調査でも、草地などの開けた環境に生息する生物が顕著に減少していることが分かっている*16。そのなかで、ネイチャーポジティブ型の太陽光発電は、適度な管理によって維持された貴重な草地を提供する大きなポテンシャルを秘めていると言える。日本と欧米の自然環境や生物相の違いを考慮して取組を進める必要はあるが、日本で行われた研究でも、太陽光発電施設の草地が昆虫や鳥類の生息地として機能している可能性を示唆する結果が得られており*17、保全に貢献できる可能性は十分にある。

社会実装に向けて、ここでは注意すべき2点をあげる。1つ目は自然の地域性である。発電施設の立地環境や隣接する自然環境などによって、適した生物多様性保全のアプローチは変わるため、周辺地域の自然の特徴を踏まえた対応を心掛けることが重要である。その際には、TNFD開示を実施している企業であれば、LEAPアプローチに沿って実施した優先地域の評価結果を参照することで、その地域のバイオームや周辺の生態系の特徴を把握し、優先して実施すべき管理手法を選択することができるだろう。もう1つはグリーンウォッシュにならないようにすることである。そのためには、冒頭で整理した通り、復元・再生の取組だけでなく、優先的に負の影響の回避・低減に取り組むことが必要である。また、生態系調査などを通して生物多様性の保全効果を確認することも重要である。

これらの日本の生態系の特徴や注意点を踏まえて社会実装を進めていくには、政府の支援も不可欠になるだろう。環境省は既に動き出しており、2024年度から「ネイチャーポジティブとカーボンニュートラルの同時実現に向けた再生可能エネルギー推進技術の評価・実証事業」を開始し、ネイチャーポジティブ型太陽光発電を含む、生物多様性保全に資する再エネ技術の実証事業を支援している。今後も政策的支援が検討されていく可能性があり、再エネ導入に関する補助金制度の下での支援や、ガイダンスの作成などが期待される。

最後に

脱炭素と生物多様性保全の取組がともに進むなかで、双方を両立させながら進めていくことが、今後さらに求められていくだろう。そのなかで、ネイチャーポジティブ型の太陽光発電は、太陽光発電による自然の喪失という気候変動対応と生物多様性保全のトレードオフに対処し、さらにシナジーを強化していくアプローチとして重要になる可能性がある。再エネ発電事業を行う企業は、自社が保有・運営する太陽光発電に対して、生物多様性保全に貢献する管理手法の導入可能性を検討してはどうだろうか。

-

*1Kim, J. Y., Koide, D., Ishihama, F., Kadoya, T., & Nishihiro, J. (2021). Current site planning of medium to large solar power systems accelerates the loss of the remaining semi-natural and agricultural habitats. Science of the Total Environment, 779, 146475.

-

*2石濱, Kim, J. Y., 西廣. (2024). 太陽光発電施設の立地と生態系・生物多様性への累積的影響. 日本生態学会誌, 74(1), 51-59.

-

*3Nowak, A., Świsłowski, P., Świerszcz, S., Nowak, S., Rajfur, M., & Wacławek, M. (2023). Ecovoltaics-a truly ecological and green source of renewable goods. Ecological Chemistry and Engineering S, 30(3), 315-332.

-

*4Nordberg, E. J., & Schwarzkopf, L. (2023). Developing conservoltaic systems to support biodiversity on solar farms. Austral Ecology. 48(3), 643–649.

-

*5Iberdrola「Biodiversity Report 2024」

https://www.iberdrola.com/sustainability/environment/iberdrola-biodiversity/biodiversity-report -

*6ENGIE North Americaウェブサイト

https://www.engie-na.com/sustainability/sustainability-planet/ -

*7Eurelectric「Power Plant 2.0: a guidebook for integrating biodiversity with renewable and grid projects」

https://powerplant.eurelectric.org/ -

*8Solar Energy UK「Solar Habitat 2024: Ecological trends on solar farms in the UK」

https://solarenergyuk.org/resource/solar-habitat-2024-ecological-trends-on-solar-farms-in-the-uk/ -

*9

-

*10ドイツ連邦法官報データベース Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung

https://www.recht.bund.de/eli/bund/bgbl-1/2024/151 -

*11イギリス政府 Biodiversity Net Gainウェブサイト

https://www.gov.uk/government/collections/biodiversity-net-gain -

*12Wild Powerウェブサイト

https://wildpower.org/ -

*13Wang, W., Yang, H., & Xiang, C. (2023). Green roofs and facades with integrated photovoltaic system for zero energy eco-friendly building–A review. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 60, 103426.

-

*14Walston, L. J., Hartmann, H. M., Fox, L., Macknick, J., McCall, J., Janski, J., & Jenkins, L. (2023). If you build it, will they come? Insect community responses to habitat establishment at solar energy facilities in Minnesota, USA. Environmental Research Letters, 19(1), 014053

-

*15小椋. (2010). 日本の草地の歴史を探る. 日本草地学会誌, 56(3), 216-219.

-

*16環境省「モニタリングサイト1000 第4期とりまとめ報告書概要版」

https://www.env.go.jp/press/press_03802.html -

*17Kitazawa, M., Yamaura, Y., Senzaki, M., Kawamura, K., Hanioka, M., & Nakamura, F. (2019). An evaluation of five agricultural habitat types for openland birds: abandoned farmland can have comparative values to undisturbed wetland. Ornithological Science, 18(1), 3-16.

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp