この数年、企業の生物多様性対応が進み、TNFD開示も徐々に浸透し始めている。他方で、初期的なTNFD開示を行った後に、何をすればよいのか迷っている企業も多いのではないだろうか。そこで筆者が、TNFDの次に企業の生物多様性対応のキーワードになると考えているのが、NbS(Nature-based Solutions)である。

NbSとは、自然の持つ機能を持続的に利用して、様々な社会課題の解決を図る活動のことである。日本語では「自然を活用した解決策」と言われ、CO2吸収源となる森林の保全や、洪水リスクを抑える遊水地の整備などの様々な活動が該当する。NbSは、政府や自治体が社会課題に取り組むアプローチとして、国際的に注目されつつあるが、企業でも自社の自然関連リスク・機会の対応策として採用できる可能性がある。そこで本稿では、NbSの基本を整理するとともに、企業がNbSをどのように活用できるかを解説する。

注目の集まる「NbS」とは何か

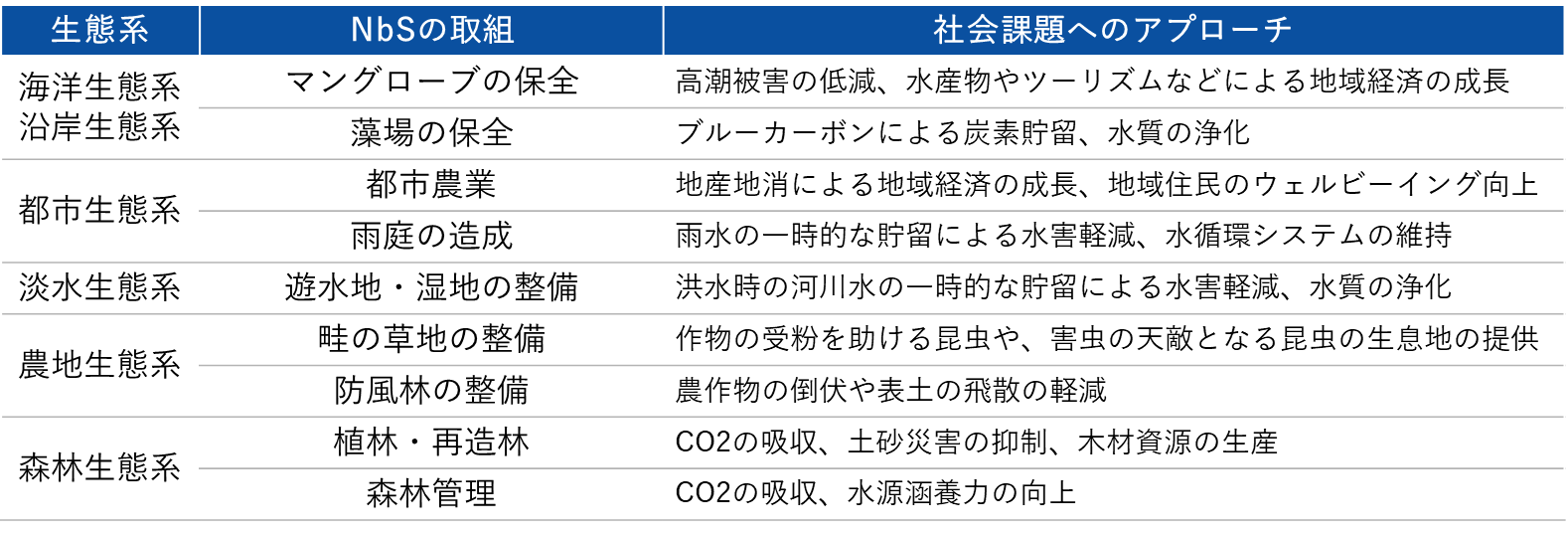

NbSの詳細な定義については、2020年にIUCN(国際自然保護連合)が「社会課題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福と生物多様性に同時に恩恵をもたらす、自然または改変された生態系の保護、持続可能な管理、再生のための行動」*1と定めている*2。つまり、自然の保全を進めるとともに、その自然が有するCO2吸収や災害抑制、心理的ストレスの軽減などの機能を活用し、社会課題の解決を図るアプローチである。NbSによる解決が期待される社会課題は、気候変動や地域経済の発展、人間の健康、食料や水の安全保障など多岐にわたる。NbSは、これまでにグリーンインフラやEco-DRR(生態系を活用した防災・減災)と呼ばれてきた活動も内包する概念であり、様々な活動がNbSに当てはまる(図1)。

図1 NbSに該当する活動例

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

近年、国際的にNbSへの注目度が高まっている。2021年末に策定された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、2030年までの目標の一つとして、NbSを通じた自然の回復・維持・強化を掲げている。また、欧州委員会はHorizon Europeなどの技術開発支援プログラムを通じてNbSの取組に出資しており*3、米国政府は2022年に「Nature-based Solutions Roadmap」を公表して取組を進める姿勢を示した*4。こうした動きを受け、日本政府も2023年3月に閣議決定した「生物多様性国家戦略」の柱の一つに、NbSの推進を掲げた。2023年7月に閣議決定した「第三次国土形成計画」でも、グリーン国土の創造という目標の達成手段の一つとしてNbSを挙げており、今後は環境省と国土交通省が連携して、具体的な政策実装が進んでいくと考えられる。

NbS は企業にとってリスク対応策になり得る

NbSは社会課題の解決を目的とした公益性の高い側面があるため、国や自治体などが取り組むことが多い。例外的に、CO2の除去・貯留に関連するNbSは、カーボンニュートラル対応の文脈で企業の取組が進んでいるが、それ以外のNbSについては、企業が取り組むケースはまだ多いとは言えない。しかし、今後は企業にとってもNbSが重要な取組になる可能性があると、筆者は考えている。なぜなら、NbSは自然の保全を通じて社会課題の解決に寄与しつつ、自社の自然関連リスクの対応策としても機能するからである。

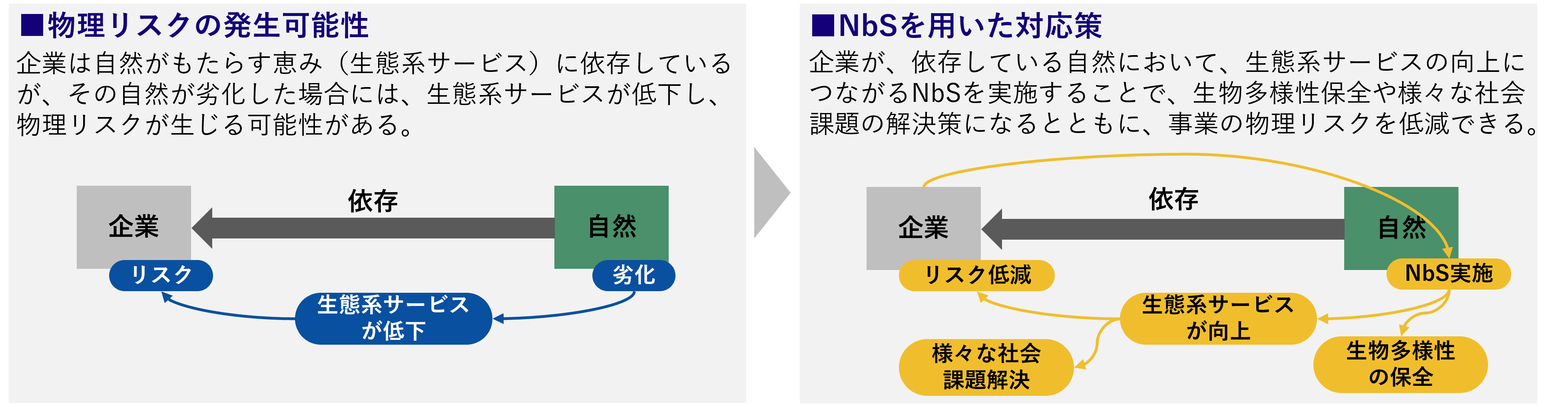

まず、NbSは自然関連の物理リスクの対応策として機能すると考えられる(図2)。自然関連の物理リスクとは、自社事業に欠かせない自然とその自然の有する機能(生態系サービス)が劣化するリスクのことである。自社が依存している自然を保全して、その自然が有する機能を安定化・強化するようなNbSを実施することで、自社の物理リスクを軽減できるだろう。例えば、水を多く消費する企業には、流域にある森林に劣化など生じた場合、水の供給が不安定になるリスクがあるが、水源涵養機能を安定化・強化する森林管理を実施することで、このリスクに対応できる可能性がある。

図2 企業が物理リスクの対応策としてNbSを活用するアプローチ

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

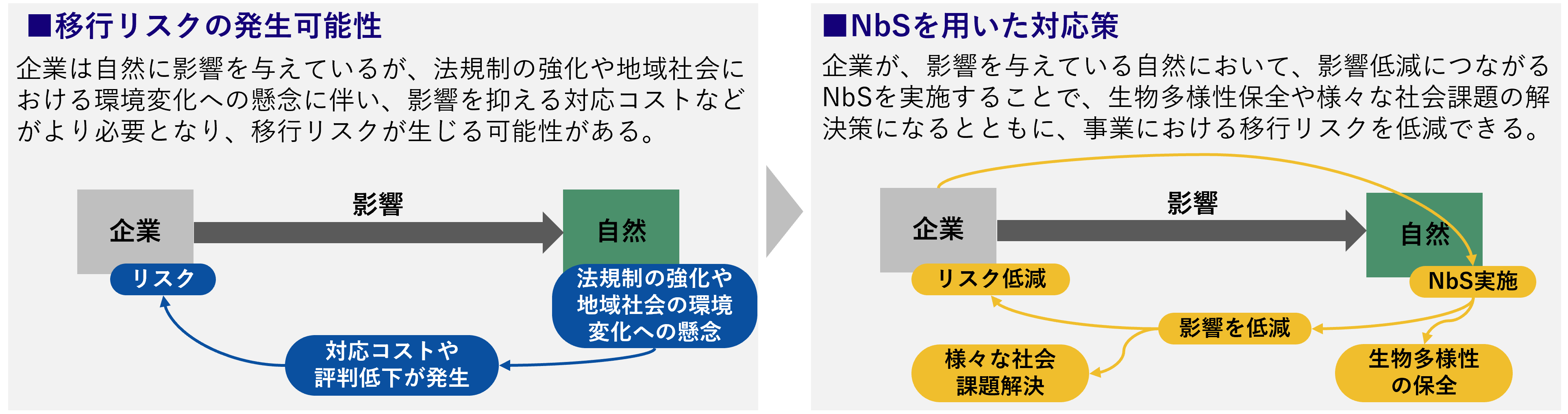

NbSは自然関連の移行リスクの対応策としても機能すると考えられる(図3)。自然関連の移行リスクとは、自社が自然に大きな影響を与えることで、世間的な評判が低下したり、法規制が強化された場合に対応が必要になったりするリスクのことである。自社がもたらす土地利用変化や汚染などの自然への影響を、部分的に抑制するようなNbSを実施することで、自社の移行リスクを軽減できるだろう。例えば、もともと草地だったところに工場を建設して土地利用変化を生じる場合、その地域の水循環システムに影響を与えてしまう可能性がある。そこで、工場敷地内の一部に雨庭(レインガーデン)などを設置すれば、雨水が浸透する従来の水循環を部分的に残すことができる。また、農業生産における肥料の過剰利用は窒素汚染をもたらす可能性があるが、排出先の流域に湿地を造成することで脱窒作用を促進させ、下流域への汚染を低減できる可能性がある。

図3. 企業が移行リスクの対応策としてNbSを活用するアプローチ

みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

NbSの特徴はマルチベネフィット

自然関連リスクの対応策としては、人工的な構造物や工学的な技術を活用するアプローチもあるが、それと比較したNbSの大きなメリットは、マルチベネフィットを生む可能性がある点である。例えば、自社工場の水害リスク対策として止水板を設置した場合、基本的には自社の水害リスクの対策としてのみ効果を発揮する。一方で、工場緑地に雨庭を設置した場合、自社の水害リスク軽減だけでなく、工場内の生物多様性保全、社員のコミュニケーションの場の提供、周辺地域における水害リスクの低減、環境教育の場の提供などにもつながる可能性がある。このようなマルチベネフィットを活かしてNbSに取り組めば、複数以上のリスクに同時に対応することができ、くわえて地域社会や生物多様性保全に貢献して、自然関連の機会を創出する取組にもなる可能性がある。その結果として、情報開示における外部への訴求力も向上させられることも期待できる。

このNbSの特徴を踏まえると、自然関連リスクの対応策を検討する際には、単にリスクの低減効果やコストの観点だけでなく、様々な環境・社会へのベネフィットを考慮することが重要になる。一見、NbSの方が人工的なアプローチよりもコストが高い場合でも、マルチベネフィットにより複数のリスク・機会に効果があるのであれば、一つひとつのリスク・機会に対応策を講じるよりも費用対効果が高い可能性もあるだろう。人工的なアプローチとNbSの互いのメリットを把握したうえで、最適に組み合わせた対応策を検討することが重要である。

終わりに

現在、多くの日本企業がTNFD枠組に沿った自然関連情報開示を始めているが、現時点では、自社のリスク・機会を評価して開示するにとどまっている企業が多い。気候関連開示の重点が評価から移行計画へと移っていったのと同じように、今後は、自然関連リスク・機会の対応策を具体的に検討して開示することが重要になると考えられる。そこで、NbSに取り組み、自社の自然関連リスクに効果的に対応しつつ、自然関連の機会を創出し、生物多様性保全や地域社会の課題解決に貢献していこうとする企業が増えるのではないかと考えられる。マルチベネフィットをもたらし得るNbSは、企業にとっても社会にとっても多くの可能性を秘めており、今後の民間企業によるNbS実装の動きから、目が離せない。

-

*1IUCN「IUCN Global Standard for Nature-based Solutions」

-

*22022年に国連環境総会(UNEA)も、NbSの定義を別途定めているが、IUCNの定義と大きくは変わらない。

-

*3欧州委員会「Nature-based Solutions: EU-funded NbS research projects tackle the climate and biodiversity crisis」

-

*4米国政府「Opportunities to Accelerate Nature-based Solutions: A Roadmap for Climate Progress, Thriving Nature, Equity & Prosperity」

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp