RECOMMEND

はじめに

気候関連と自然関連のリスク・機会の情報開示は、今や企業のサステナビリティ経営に不可欠になっている。2017年にTCFDが、2023年にTNFDが開示提言を公表し、これまで企業はそれぞれの開示に対応してきた。最近では次の動きとして、両者を統合した「気候と自然の統合開示」が求められつつある。TNFDは枠組の原則の一つに気候と自然の統合を掲げており、CDPも2024年から気候・森林・水を統合した設問構成に変えている。一部の先進企業は既に統合開示を試みており、環境省は統合開示のガイダンスを公表している*1。ただ、現時点で統合開示の具体的な方法は定まっておらず、進め方に困っている企業も多いだろう。本稿では、各種ガイダンスや先進企業の開示を踏まえ、「気候と自然の統合開示」の実践的な方法を提示する。

なぜ気候と自然の統合開示が必要なのか

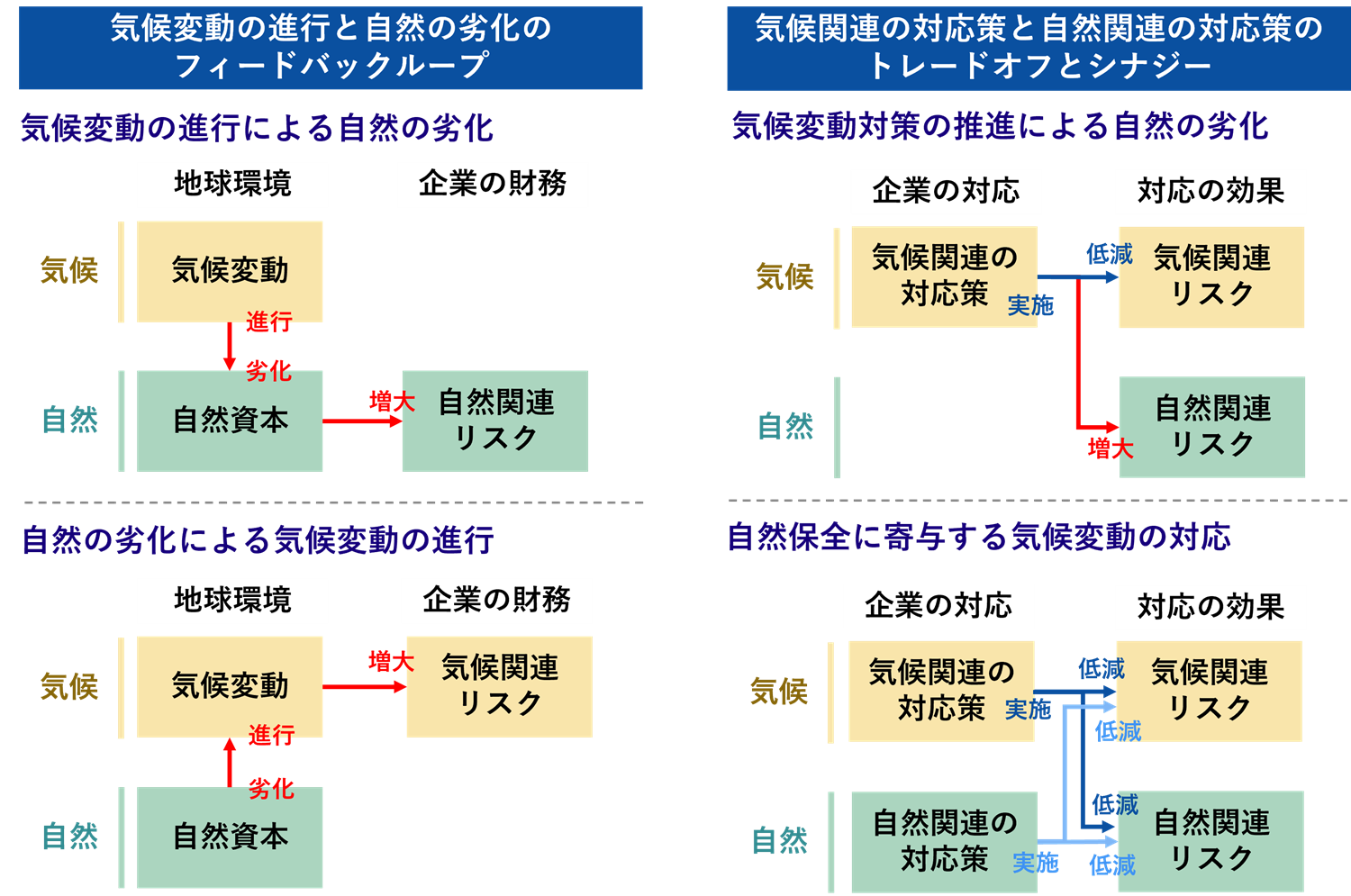

「気候と自然の統合開示」が求められているのは、気候と自然が相互に密接に関連しているからである。気候と自然の関係性は大きく2つある(図1)。1つは気候変動の進行と自然資本の劣化のフィードバックループだ。具体的には、気候変動の進行による自然の劣化と、自然の劣化による気候変動や気象災害の激甚化の進行が該当する。前者の例として、気温上昇に伴う森林火災リスクの高まりなどが、後者の例として、森林の破壊や劣化に伴う炭素吸収源の喪失や洪水緩和機能の低下などが挙げられる。もう1つは、気候関連の対応策と自然関連の対応策のトレードオフとシナジーだ。トレードオフには気候変動対策の推進による自然の劣化が該当し、保全上重要な地域における太陽光発電施設の建設などが挙げられる*2。シナジーは気候変動の緩和・適応と生物多様性保全の両方に寄与する取組が該当し、洪水緩和機能を有する湿地の保全などが挙げられる*3。

図1. 企業のリスク・機会の観点で重要な気候と自然の相互の密接な関係

両者の関係性を捉えずに気候と自然を個別に評価すると、重要なリスク・機会を見落とす可能性がある。例えば、気候変動だけを考慮し、森林劣化による洪水緩和機能の低下に留意しなかった場合には、災害リスクを過少評価する可能性がある。また、自然への影響に留意せず、気候関連のビジネス機会という点のみを考えて太陽光発電事業を進めると、自然関連の評判リスクを見落とす可能性がある。

気候と自然の統合開示に必要な3つの要素

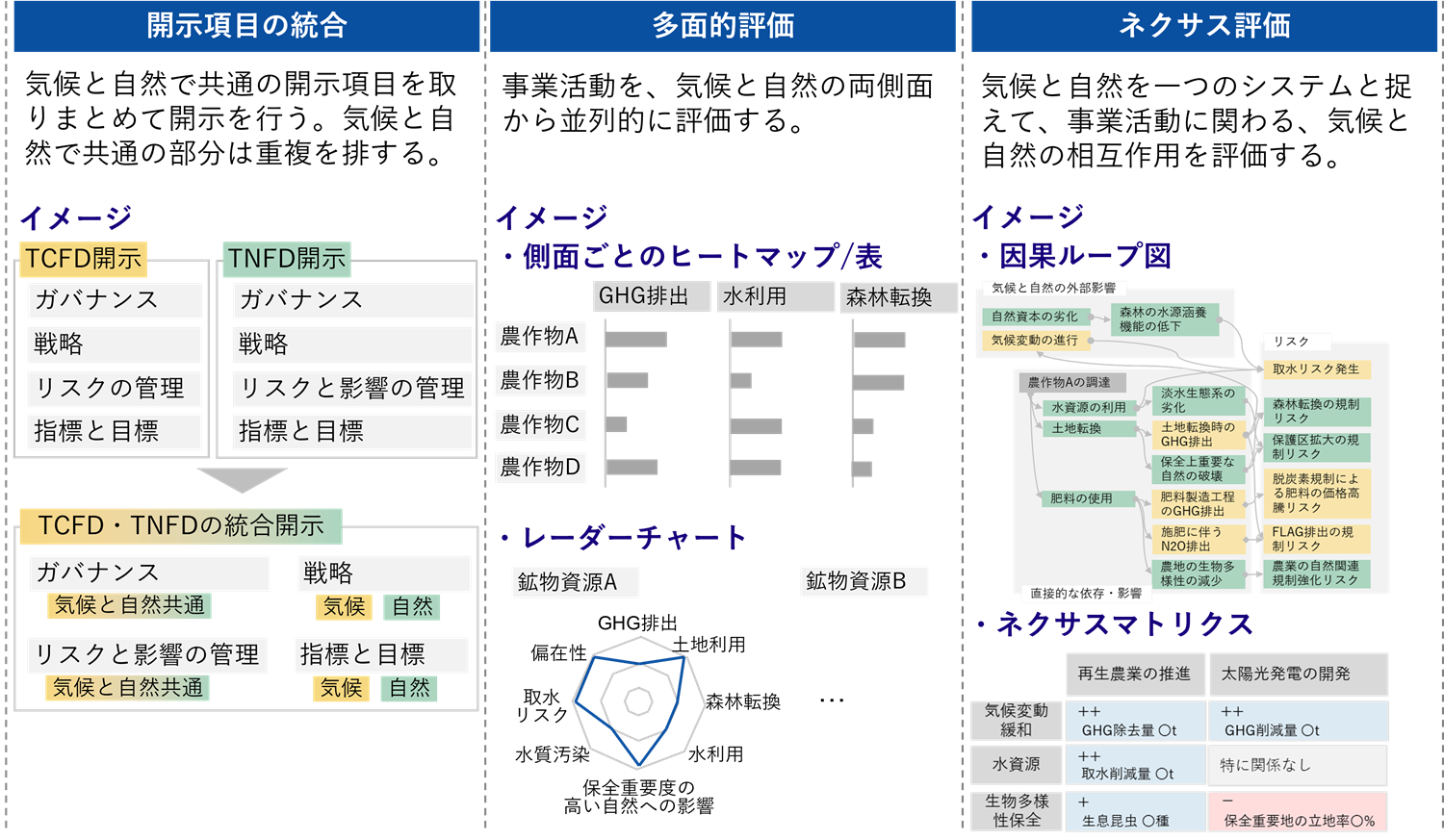

TNFDや環境省のガイダンスでは、統合開示の具体的な手法を示していないが、各種ガイダンスや先進企業の開示事例を踏まえると、「気候と自然の統合開示」には、①開示項目の統合、②多面的評価、③ネクサス評価の3つの要素が必要と考えられる。

図2. 「気候と自然の統合開示」に必要な3つの要素

①開示項目の統合

1つ目は開示項目の統合だ。気候と自然で共通の開示項目をまとめて開示する。TCFDとTNFDの開示枠組は、ともに「ガバナンス」「戦略」「リスク(と影響)の管理」「指標と目標」の4つの柱で構成され、共通の項目が多い。特に、ガバナンスの取締役会における監督体制や社内のリスク管理プロセスなどは、気候と自然でほぼ同じ内容になることが多い。この共通部分を一つにまとめて重複を排することで、開示内容の読みやすさを向上させるとともに、統合的な対応をしていることを明確に伝えられる。

②多面的評価

2つ目は多面的評価だ。評価対象を気候と自然の両側面から評価し、その結果を並列的に整理する。例えば影響については、自社製品や調達物を、GHG排出の側面だけでなく、土地利用変化や水利用などの側面も含めて多面的に評価する。これにより、GHG排出量は減るが水利用量が増えるなどのトレードオフに気づくことが可能になる。リスク・機会については、気候関連リスク・機会と自然関連リスク・機会をともに評価して並列的に整理することで、両方の財務影響の総和を把握することができる。

評価の実施手順としては、まず評価する側面を決める。その後、その側面ごとに指標を設定して影響やリスク機会の大きさを評価し、各結果を並列的に並べる。例えば、農作物生産時の環境影響評価を対象として、GHG排出、水利用、土地利用を定め、それぞれGHG排出量、水使用量、土地転換面積といったように指標を設定する。社内の一次データや学術文献の二次データなどを収集して評価し、その結果をヒートマップやレーダーチャートなどで示す。

③ネクサス評価

3つ目はネクサス評価だ。事業活動に関わる気候と自然の相互作用を評価する。ネクサス評価は、多面的評価とは別物だ。多面的評価では気候の側面と自然の側面でそれぞれ並列的に評価するが、ネクサス評価では気候と自然を一つのシステムと捉え、気候と自然の相互作用そのものを評価する。多面的評価だけでは、気候と自然の複雑な関係性を直接的に捉えられないため、統合開示にはネクサス評価が不可欠になる。国際的なイニシアチブもネクサス評価を推奨しており、例えばCapitals Coalition*4は、2021年に公表した「Principles of Integrated Capitals Assessment」で、多面的評価とネクサス評価を分けて整理し、統合評価にはその両方が必要と指摘している*5。

ネクサス評価には、「因果ループ図(CLD:Causal Loop Diagram」と「ネクサスマトリクス」という2つの手法を用いるのが有効だ(図2)。「因果ループ図」は、複数の要素の複雑な関係性を整理する手法である。まず漏れなく要素を書き出し、その次にその要素間の相互作用を漏れなく矢印で結び、その相互作用の向き(最初の要素が増減した場合に、次の要素が同じ方向に変化するならば正の関係、逆方向に変化するならば負の関係)を整理する。社会課題の解決や統合評価の研究でよく使われる手法で*6、国際持続可能開発研究所(IISD)が整理したNature-based Solutionsの評価ガイドラインでも推奨されている*7。企業の統合開示にも応用できるだろう。この手法を用いて要素間の相互作用を整理すると、システムにおける効果的な介入ポイントを特定できる。例えば、窒素系化学肥料の使用の影響について整理する場合、施肥量の増加が、「肥料製造工程のCO2排出を増やし、炭素税に伴う肥料の価格高騰リスクを高める」「N2O排出を増やし、FLAG排出関連の規制対応リスクを高める」「農地の生物多様性を低下させて土壌の健全性が失われる」などの相互作用を整理でき、結果的に、施肥量の削減がGHG排出にも自然保全にも効果的であるとわかる。

「ネクサスマトリクス」は、一つひとつの取組ごとに各側面間のトレードオフ・シナジーの有無や大きさを表で整理する手法だ(図2)。例えば、再生農業の取組は、気候変動緩和の側面ではGHGの除去に、水資源の側面では取水量の低減に、生物多様性の観点では農地性生物の生息に寄与するといった形で整理し、その大きさを除去量や取水削減量などで定量的に整理する。IPBESのネクサスレポートでもこのマトリクスが多く使われているが*8、企業の開示にも応用ができると考えられ、実際にアサヒグループの統合開示でも使われている*9。

統合開示の実践に向けて

ここまで統合開示の3つの要素を説明したが、すぐにすべてを実施するのは困難であるため、段階的なアプローチをお勧めしたい。まず①開示項目の統合に着手し、次に②多面的評価を、最後に③ネクサス評価を実施するとよい。①は開示の見せ方の整理で、②はTCFD・TNFD対応で実施した評価の組み合わせで実施できるので、比較的進めやすい。一方で③は、すべての要素と関係性を漏れなく根拠をもって書き出す新たな評価作業が必要で、時間を要する。作業を効果的に行うためには、事業部や調達先へのヒアリングと、学術文献の整理などを丁寧に行うことがカギになる。

気候と自然の統合開示は、財務リスクの正確な把握や、隠れたビジネス機会の発見や訴求につながり、事業上のメリットも大きいと考えられる。本稿で紹介した3つの要素と進め方を参考に、統合開示に向けた一歩を踏み出してはどうだろうか。

-

*1環境省「環境課題の統合的取組と情報開示に係る手引き」

https://www.env.go.jp/press/press_00029.html -

*2太陽光発電施設による生物多様性への影響については、当社コラム「ネイチャーポジティブ型の太陽光発電の可能性を探る」で詳しく紹介しているので、ご関心があればご参照頂きたい。

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2024-k0061/index.html -

*3自然を活用した気候変動緩和や気候変動適応の取組は、Nature-based Slutions(NbS)と呼ばれる。当社コラム「企業の生物多様性対応におけるNbSの可能性」で詳しく紹介しているので、ご関心があればご参照頂きたい。

https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2024-k0053/index.html -

*4Capitals Coalitionは、企業活動による自然資本への直接的および間接的影響や依存度を把握するための枠組みである 「自然資本プロトコル」などを公表している国際イニシアチブ。

-

*5Capitals Coalition「Principles of Integrated Capitals Assessment」

https://capitalscoalition.org/publication/principles-of-integrated-capitals-assessments/ -

*6Mirchi, A., Madani, K., Watkins Jr, D., & Ahmad, S. (2012). Synthesis of system dynamics tools for holistic conceptualization of water resources problems. Water resources management, 26(9), 2421-2442.

https://doi.org/10.1007/s11269-012-0024-2 -

*7International Institute for Sustainable Development「Unpacking Methods for Integrated Assessments of Nature-Based Soltuions」

https://www.iisd.org/publications/report/integrated-assessments-nature-based-solutions -

*8IPBES「IPBES Nexus Assessment: Summary for Policymakers」

https://zenodo.org/records/15673657 -

*9アサヒグループホールディングス「統合報告書 2025」

https://www.asahigroup-holdings.com/sustainability/library/

(CONTACT)

お問い合わせ

お問い合わせは個人情報のお取扱いについてをご参照いただき、同意のうえ、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

サービスに関するお問い合わせはこちら

メール内にご希望のサービス名の記載をお願いします。

mhricon-service-info@mizuho-rt.co.jp

その他のお問い合わせはこちら

mhricon-info@mizuho-rt.co.jp