社会政策コンサルティング部 主席コンサルタント 仁科 幸一

わが国のスペイン風邪

1922(大正11)年、医療・衛生行政を担当する内務省衛生局が「流行性感冒」(以下「内務省報告書」)を刊行した。本書は、政府がスペイン風邪に関してとりまとめた唯一の体系的な公式報告書である。以下、本書を中心にわが国の状況と対応について紹介したい。

(1)スペイン風邪の患者数と死亡者数

日本ではスペイン風邪にどのくらいの人びとが罹患し亡くなったのだろうか。内務省報告書が全国の警察(12)を通じて収集した情報を集計した結果が図表3である。これによれば、流行期間中の患者数の総計は約2,380万人、死亡者数は約39万人である。当時の国内人口が5,720万人だったので、人口の41.6%が罹患し0.7%が亡くなったということになる(13)。

内務省報告書では流行期を3つに分けている。

第1波の特徴は、患者数と死亡者数の多さである。患者の89%、死亡者の66%がこの時期に集中している。内務省報告書では患者数・死亡者数を月別に示しているのは1919(大正8)年2月以降であるため初期の状況はつかめないが、短期間のうちに流行が拡大したことはうかがえる。

第2波の特徴は、死亡率(死亡者数÷患者数)の高さである。第1波は1.2%、第3波は1.6%であるのに対して、第2波では5.3%と第1波の4.4倍に達している。こうした傾向は他国でも確認されている。この原因は、インフルエンザウイルスの変異によって毒性が強くなったため、あるいは第1波で感染拡大を免れた地域では抗体をもつ者が少なかったためという説がある。病原となったウイルスが残されていないため、今となってはいずれの説が妥当かを検証することは困難である。

第3波の特徴は、患者数も死亡者数も少なく死亡率が第1波とほぼ同水準に低下していることである。患者数の減少については、過去の流行を通じて集団免疫(14)が確立したものと考えられる。また、第2波と比較して死亡率が低下した原因は、ウイルス変異による弱毒化と考えられている。

1919(大正8)~20年の年齢階層別死亡率をみると、一般に感染症への抵抗力が強い若年層で高い死亡率を示していることが目を引く。この原因としてサイトカインストーム(15)が疑われる(図表4)。

図表3 わが国のスペイン風邪の患者数と死亡者数

(出所)内務省衛生局「流行性感冒」1921(大正10)年より作成

(注1)流行日数が異なるため、30日あたりに換算した値を示した。

(注2)「流行性感冒」に掲載されていた1917(大正6)年末人口を用いた。

(注3)死亡率=死亡者数÷患者数

図表4 年齢階層別死亡率(死亡者数÷患者数)

(出所)内務省衛生局「流行性感冒」1921(大正10)年より筆者作成

(注3)1919(大正8)~20年にデータが得られた市町村のみを集計した結果である

(2)感染の拡大と収束

[1] 第1波:1918(大正7)年8月~1919年7月

- 8月ごろから感染が拡大し始め、11月にかけて急拡大。

- 12月下旬にいったん下火となったが年明けに再び増勢に転じた。

- 3月以降落ち着きをみせ始め7月に収束。

- 各県の状況をみると、初発は都市部であることが多い。都市部では、児童の欠席や工場勤務者の欠勤が続出し、これが一両日のうちに拡大。一般の注意をひいた時にはすでに全市に蔓延し、学校や工場は一時閉鎖を余儀なくされた。

- これが放射状に周囲の村落に拡大し全県下に波及。地方によっては、医師、看護婦の不足、治療材料の欠乏が生じ、民心の不安が高まった。

[2] 第2波:1919(大正8)年10月~1920年7月

- 10月下旬に神奈川県など6県(16)、11月には3府1道19県(17)で流行が再燃し、12月上旬までにすべての県に流行が拡大し、1月にピークに達した。気温の低下が影響したものと考えられる。

- 3月以降下火になり、概ね6月から7月に収束。

- 第1波の際に激しく流行した地方では比較的被害は小さく、逆に第1波で被害が小さかった地方で被害が甚大。

- 第1波で罹患しなかった者が重症化しやすく、罹患経験者は比較的軽症。

[3] 第3波:1920(大正9)年8月~1921年7月

- 8月上旬に福岡県、高知県、同月下旬に兵庫県で、他の道府県も9月に流行が再燃し始めた。

- 以前と比べて症状が軽いケースが多く、肺炎を併発する患者は少ない。

- 気温の低下とともに患者は増加したが4月以降は減少に転じ、7月には全道府県で収束した。

[4] 道府県単位でみた感染拡大

この中で気になるのが、第2波について「第1波の際に激しく流行した地方では比較的被害は小さく、逆に第1波で被害が小さかった地方で被害が甚大」という記述である。ここでいう「地方」が道府県をさすのか、あるいは道府県内の市町村を指すかが判然としない。

そこで、内務省報告書に記載されている47道府県の第1波と第2波の患者数、同様に死亡者数の関連を分析した。もし仮に内務省報告書の記載が都道府県単位で成立するならば、第1波の指標と第2波の指標の回帰直線は右肩下がり(回帰式の係数はマイナス)、決定係数(R2)はそれなりの値をしめすはずである。

図表5をみると、患者数も死者数も右肩下がりではあるがその傾きはゆるやかである。回帰式は、患者数はy=?0.0533X+54.281、死亡者数はy=0.0178X+2.0709、決定係数(R2)は患者数では0.0365、死亡者数では0.001(18)といずれも0に近い。第1波と第2波の間に、少なくとも道府県の単位では内務省報告書にしるされている傾向は認められない。

この傾向が現下の新型コロナウイルスの感染拡大にも共通するとは考えにくい。この当時は、道府県境を越えた人の移動はきわめて限定的であった。首都圏についてみると、東京都心と周辺県を結ぶ鉄道は私鉄を中心に未開通路線が多く、開通していた路線も蒸気機関車や数両編成の電車の運転が主流。東京市では市電の運行範囲で多くの人々の生活は完結していた。また、東京から大阪への鉄道の最速所要時間はおよそ12時間、直通列車は日に十数本程度である。

現代では、首都圏、京阪神圏、名古屋圏では多数の通勤通学者が日常的に都府県境を越えて生活している。また、新幹線、航空路線、高速道路が広範なネットワークを形成しており、全ての道府県庁所在地は首都圏の日帰り圏になっている。このような中で生じる現下の新型コロナの感染拡大は、スペイン風邪とは全く異なる様相をしめすはずである。

図表5 第1波と第2波の患者数・死亡者数

(出所)内務省衛生局「流行性感冒」1921(大正10)年より筆者作成

(3)内務省の対応

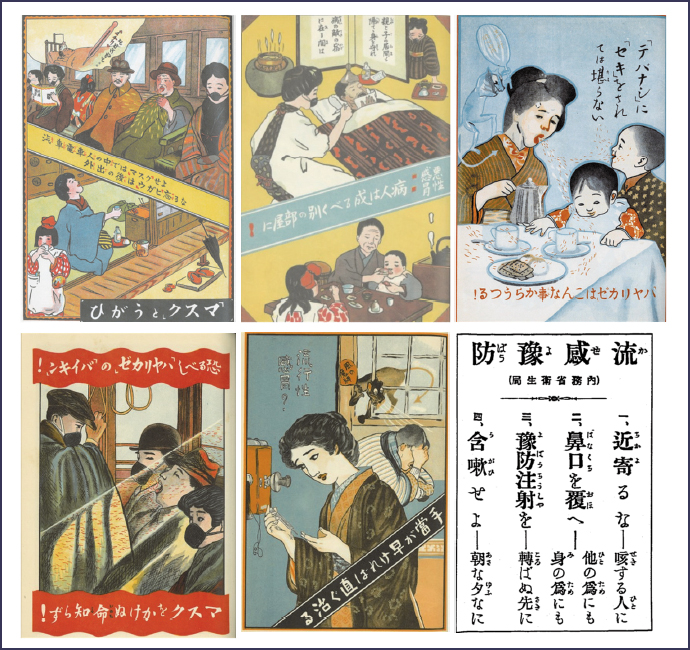

1918(大正7)年秋、感染拡大の予兆をふまえ、内務省衛生局は10項目にわたる感染拡大対策の方針をとりまとめた。これらの実施については地方長官(19)にあたらせるとともに、内務省から専門職員を派遣し補佐にあたらせた。その後この方針に沿って、内務省は一般への予防啓発用ポスターや標語カードを制作し、道府県に提供している。

内務省の対応について興味深いのは、基本的な方針(ガイドライン)を示した上で、具体的な対応はかなり各道府県の裁量にゆだねていることである。道府県によって感染状況も医療施設や道府県庁の体制も異なるため一律の対応をとらせにくかったことも一因と考えられるが、補助金や交付金で実質的に地方の裁量が狭い現在と比べ、地方分権的であった。

図表6 内務省衛生局の感染拡大対策方針(要旨)

(出所)内務省衛生局「流行性感冒」1921(大正10)年より筆者が要約

図表7 内務省衛生局が制作した啓発ポスターと標語カード

(出所)国立保健科学院

(4)スペイン風邪に後遺症はあったのか

スペイン風邪に後遺症があったのか。この点については、内務省報告書にこれといった記述はない。しかし、重篤な肺炎が肺機能に回復不能なダメージを残す場合があるので、後遺症が全くなかったとは考えにくい。

磯田道史氏は、当時の宰相原敬もスペイン風邪に罹患し、回復後も体調不良が続いたことを、「原敬日記」(20)から読み解いている(21)。

原敬は1918(大正7)年9月に総理大臣に就任。これはちょうど第1波の初期にあたる。激務の中、同年10月26日に「祝宴に招かれ、その席にて風邪にかかり、夜に入り熱度38度5分に上がる」、29日に「風邪は近来各地に伝播せし流行感冒(俗にスペイン風邪という)なりしが、2日間ばかりにて下熱し、昨夜は全く平熱となりたれば、今朝(別荘から)帰京せしなり」と日記にしるしている。

公務に復帰したものの、11月9日は「過日来の風邪全快せざれば休暇を利用して腰越別荘に赴きたり」、12月4日は「風邪引籠中なりしが…かねての約束につき、押して出席して一場の演説をなしたり」、5日は「風邪のため終日引籠療養せり」、翌年3月1日は「腰越別荘に赴く。風邪全快せず」、22日は「風邪も全快せざるに因り…少々発熱し、ことに咽喉甚だ悪し」と、長期にわたる体調不良を日記にしるしている。

当時の原敬は62歳。日記からでは体調不良の原因が何かを推定しがたいが、体調不良が続いていたことは事実であり、これが後遺症にあたる可能性は否定できない。

本レポートは当部の取引先配布資料として作成しております。本稿におけるありうる誤りはすべて筆者個人に属します。

レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。全ての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。

関連情報

この執筆者はこちらも執筆しています

-

2020年3月

―社会生活基本調査にみる30年の余暇活動の変化―

-

2019年9月